あの「ThinkPad開発の聖地」大和研究所で受け継がれる開発哲学:KeyConductors

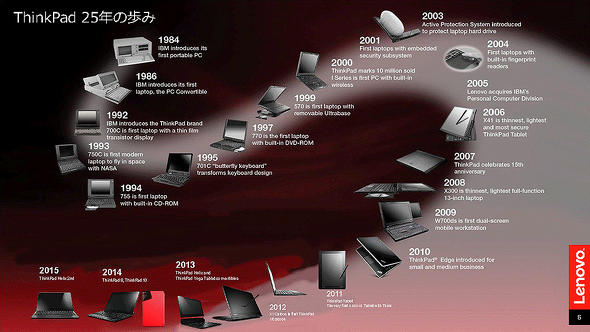

初代「ThinkPad 700C」の開発にかかわったキーパーソンがThinkPad 25年の歴史を語るイベントが開催。懐かしさと最先端が交錯する会場に編集部が突撃した。

レノボ・ジャパンは2016年6月30日、同社の研究開発に対する取り組みを解説するイベント「大和TechTalk」を開催した。開催地は「大和研究所」。みなとみらいにある同研究所は、言わずと知れた「ThinkPad開発の聖地」である。

「ThinkPadの父」が語る大和研究所とThinkPadの関係

イベントが始まると、まず登場したのはレノボ・ジャパン取締役副社長である内藤在正氏。IBM時代から長く国産機の開発に関わってきた人物で、ThinkPadがIBM(現レノボ)のフラッグシップノートPCとして躍進するきっかけとなったキーパーソンだ。

内藤氏は日本語を使える汎用(はんよう)機やワークステーションなどの開発を経て、IBMの世界市場向けPC「IBM PS/2」の開発を担当。その後「最初のThinkPad」である「ThinkPad 700C」の開発に携わった。無論、開発拠点は「大和研究所」だ。

大和研究所は1985年に神奈川県大和市に設立され、主としてThinkPadの研究、開発が行われてきた。その後レノボやNECとの事業統合を経て、2010年に現在のみなとみらいに移設された。

内藤氏は「ThinkPad 700Cの登場から既に約四半世紀が経過し、IBM時代を経験していないエンジニアも多くなった。しかしThinkPadを産み出す『理念』は今も継承されている」と述べた。なお現在、ThinkPadは大和研究所の他、米沢事業所、中国・北京、米モリスビルが開発拠点となっているが、その中でも「Japan Team」として大和研究所と米沢事業所がThinkPadおよびレノボブランドのPC開発に関わるテクノロジーをけん引しているという。

内藤氏は「買収などがありながらもThinkPadシリーズの開発は続き、2014年にシリーズ累計1億台を出荷した。今後も「オフィスから離れたビジネスマンの重要なツール」という開発当初からの理念を受け継いでいく」と語った。

ThinkPadの「理念」を継承する「木」、そして加わる「イノベーション」

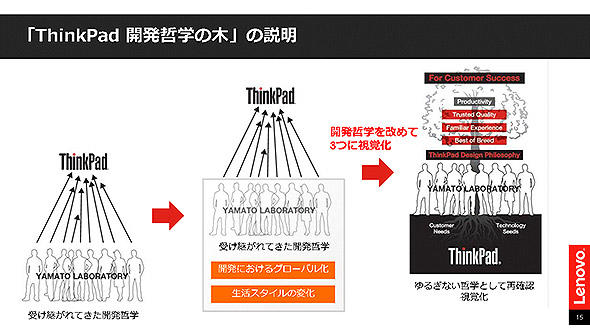

次いで登壇したのは大和研究所ソリューション開発部システムデザイン戦略エンジニアの山崎誠仁氏だ。約四半世紀に渡るThinkPad開発の根底に流れ続けてきたある「理念」について解説した。

その理念とは「ThinkPad開発哲学の木」なるもの。大和研究所に所属するエンジニアそれぞれが個人で抱えてきた「哲学」を、現在ではグローバル化する開発エンジニア全員で共有するために具現化されたもの。ThinkPadにある「信頼される品質」「親しみやすさ」「先進性」といった「幹」を中心とし、「開発のベース」が「根」、そして「Goal」が「実」に模されている。

山崎氏は「この「開発哲学の木」にある理念を、開発に関わるそれぞれのエンジニアが自分の担当する分野へ置き換えることが重要」と説明。大和研究所のみならず世界中のThinkPad開発に関わるエンジニアがこの「木」を念頭にして開発に取り組む姿こそが理想としている。そして、各エンジニアが「原点を振り返るための基準」としても利用していると語った。

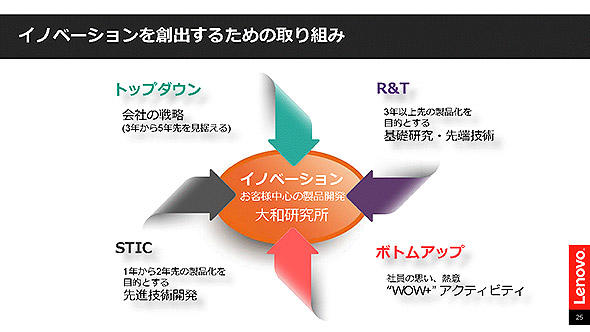

次いで登壇したのが大和研究所STIC先進技術開発アドバイザリーエンジニアの川北幸司氏だ。川北氏はレノボが取り組んで要る「WOW+」活動について解説した。

「WOW+」とは、レノボから新たなイノベーションを創出するための活動の1つであり、社員のボトムアップを目的にしたもの。技術展示会のテーマや、新入社員の研修の課題としても取り入れられている。

川北氏は「かつてPCは、CPUやメモリ、HDDの増設によって性能向上ができ、ユーザーのペインポイント(不満点)を改善できた。クラウド時代の現在は便利なデバイスが身近になったため、PCは今までの枠を超え、より洗練された製品になる必要がある。機械の方から歩み寄る、空気を読む、ユーザーを支える、そういった新しい機能が求められる」と語った。

そういった新たなイノベーションを生むのがWOW+活動というわけだ。川北氏は「ユーザーに「ワオ!」と言ってもらえるような機能を実装するのがゴール」と説明した。実際に、活動の中から「インテリジェント・センシング・エンジン」「WRITEit」といった機能が実装されているという。

チャレンジを続けるThinkPad、受け継がれる開発哲学

最後に登壇したのは、大和研究所STIC先進技術開発部長 ディレクターの互井秀行氏。ThinkPad最新機種における、「技術的チャレンジ」について熱く語ってくれた。

レノボのPCのフラッグシップたるThinkPadシリーズの中でもフラッグシップである「ThinkPad X1」シリーズ。ThinkPad中で最も薄型軽量を誇るモデルで、2011年に登場した「ThinkPad X1」はノートPC界に大きな衝撃を与えるスペックだった。しかし、より薄さを追求した「ThinkPad X1 Carbon」が翌2012年に発売され、以降これをベースとした開発が続けられてきた。

現在では「X1」ファミリーとして「ThinkPad X1 Carbon」を筆頭に、「ThinkPad X1 TABLET」「ThinkCentre X1」、そして「ThinkPad X1 Yoga」がラインアップされている。

「X1」ファミリー。クラムシェル型のノートPC「ThinkPad X1 Carbon」を筆頭に、2in1タブレット「ThinkPad X1 TABLET」、デスクトップPCの「ThinkCentre X1」、そして2in1コンバーティブルノートPC「ThinkPad X1 Yoga」とユーザーニーズを広くカバーする。

このX1ファミリーの中でも、最新機種となるのが第5世代の「ThinkPad X1 Yoga」だ。

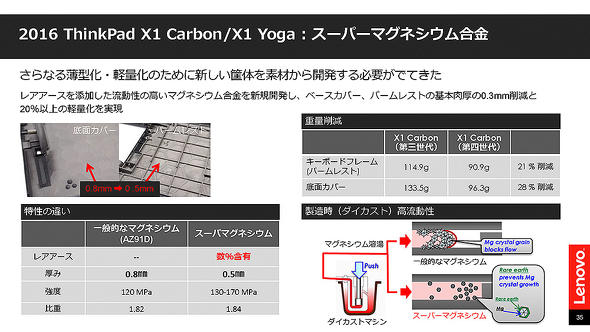

互井氏は「さらなる薄さと軽さを実現すべく、議論を重ねて部材を見直した」と言い、タブレットモードへトランスフォームしたときにキーボードが平たんになって持ち運びやすくなる「Lift'n'Lock」機構を採用したこと、薄型化のためにキーボード周辺や「トラックポイント」の設計を見直したこと、スピル(防滴)対策のためにメイン基盤に穴を開けたこと、筐体を素材から見直して新素材「スーパーマグネシウム合金」を採用することで60グラムほどの軽量化に成功した話などなど、製品を進化させるために腐心したエピソードを語った。

軽量、薄型化のための苦労以外にも、互井氏は「ヒンジを動作させたときに発生する「きしみ音」が問題になり、それを解消するために量産1カ月前から部材を0.1ミリ単位で見直した」という話を苦笑交じりに披露した。製品の完成度を上げるためにどれほどの苦労があったのだろうか、と思わざるを得ないエピソードだ。

そして第5世代のThinkPad X1 Yogaでは、シリーズ初の「有機ELディスプレイ」を搭載したモデルがラインアップされる。通常液晶モデルから販売がやや遅れたもののこの夏に発売されることが発表され、直販価格は32万3000円〜(税別)の予定と互井氏は紹介した。

有機ELは液晶ディスプレイに比べてコントラスト比が大きく視野角が広いというメリットもあるが、幾つかのデメリットもある。それらについても互井氏は「消費電力の高さを抑えたり焼き付き対策をしたりと、さまざまな工夫が凝らされている」と説明。さらなる苦労と工夫を重ねて同製品は市場に送られるのだ。

この最新モデルの開発秘話を耳にするだけでも、ThinkPadの開発にはエンジニアたちの多大なる工夫や努力が注がれているかがよく分かるというもの。今回開催されたイベントでは、そんな真摯(しんし)なThinkPadの開発手法が25年にわたって培われ、多くのエンジニアに「哲学」として受け継がれてきたことがよく分かった。もはや「え? ThinkPadってIBMから発売されていたんですか?」なんてことを言い出す世代すら出てきている昨今ではあるが、「ThinkPad」という製品が発売されている限り、その開発哲学は永遠に語り継がれていくことは間違いないだろう。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.