2021年9月13日、RPA BANK はキーマンズネットに移管いたしました。

移管に関する FAQ やお問い合わせは RPA BANKをご利用いただいていた方へのお知らせ をご覧ください。

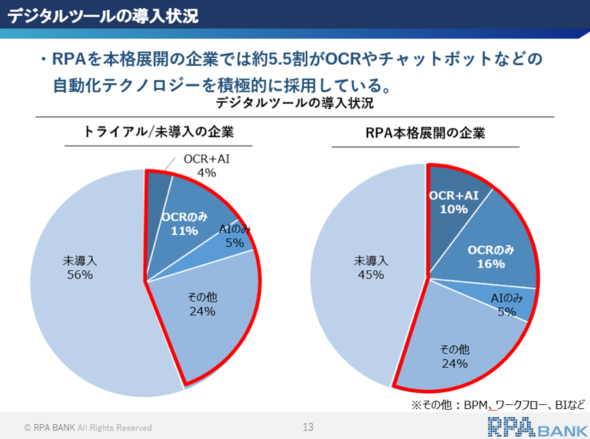

RPA BANKが2018年11月に実施した「RPA利用実態アンケート調査レポート」では、RPAの本格展開フェーズに入った企業では、業務自動化の対象領域やロボットを管理していくためのテクノロジーを積極的に採用していることがわかった。

RPAの取り組みをきっかけに、RPAで出来ること、出来ないことが顕在化し、様々なテクノロジーとの融合を通じたデジタルトランスフォーメーション(DX)の取り組みを加速することが求められ始めている。

しかし、経営効果にむすびつけるためのDXの取り組みについて、具体的な進め方に苦慮している企業も少なくない。

そう話すのは、ペガジャパン株式会社の木村真吾氏だ。

木村氏はソフトウェア業界を中心にさまざまな実績をもち、米国では現地企業におけるマネジメントを、帰国後は日本や韓国企業の代表を歴任してきた。

そして今、BPM(Business Process Management)を核としたプラットフォームを手がける米国ペガシステムズの日本法人であるペガジャパンの執行役員副社長 戦略アライアンス統括として、企業のDXを支援している。企業における成果の出るDXを実現するために何が必要なのか、海外での経験も交えた考えを聞いた。

業務効率化に全社視点で取り組むなら、トップダウンでの断行を

−ペガジャパン社はビジネス全体の業務プロセスに対して改善をはかるBPMの提供企業ですが、業務効率化の手段として注目されているRPAについては、拡大フェーズに入っている企業と行き詰ってしまっている企業の二極化が起きていると捉えています、現在のRPAについてどのように見ていますか。

RPA 単体の導入では、投資に対してそれほど効果が出ず行き詰まっているといった企業の声を聞くようになってきました。実態として、部門単位である程度の自動化は実現できても、そこから先の取り組みにつなげられない課題が顕在化しつつあるのです。これは日本だけではなく、海外でも同じです。

投資効果を考えるのであれば、部門単位ではなく、企業全体のビジネスでどのようにITを武器として使いこなし、どういう姿を目指すのか俯瞰することから始めるのが大事だと思います。

ペガジャパンは、金融や通信、官公庁などの組織のみならず、日本のグローバルカンパニーの海外展開も支援しています。大手企業ではRPAだけに着目するのではなく、「BPMを導入したい」という動機がほとんどで、その機能の一つとしてRPAも取り入れられているのが実態です。

ただし、大手であっても試行錯誤している企業は少なくありません。まずRPAから始めてみたものの真のDXにはほど遠く、どうしたらいいのかという相談が寄せられることもあります。

−全社視点でITを武器とした業務効率化を進めるためには、何が重要なのでしょうか。

まず、部門レベルの枠組みでは判断できないため、経営層がトップダウンで断行することが重要です。ただ一方で、企業は好調な時ほどマネジメントに危機感が生まれにくいものです。DXは、危機感がないと動きません。ですから私たちはパートナーと一緒に、経営層に対して“意識改革(マインドセットの変化)”から訴求しています。

−IT投資について、木村さんは日本と海外でユーザー企業と密接に関わってきた経験をお持ちです。地域によって、取り組みに対する姿勢に違いはあるのでしょうか。

その違いは大いにあります。たとえば、日本と韓国は事例ベースの考え方なので、メリットを説明したとしても、事例がないと導入が進まないことが多く見られるケースです。

かたや欧米は、適用が早いことが特徴です。先行事例がないとしても、会社にとって武器になると経済合理性に基づく判断がされれば、導入の意志決定は早いです。スピード感と大胆さが違うのかもしれません。

1人当たりGDPで日本がアメリカに大きく水をあけられている原因の一つは、ITをうまく活用できているかの違いが影響しているのではと考えています。

−それは文化的な理由でしょうか、それとも別に理由があるのでしょうか。

ビジネスにおいて何を優先順位として捉えるかの違い、文化的な理由が大きいでしょうね。日本と韓国は、細かい品質にこだわります。それは製造業が強く、99.99…%の精度を求める文化が浸透していることが背景にあるからでしょう。

対して欧米は、悪く言えばアバウトな文化かもしれませんが、その反面、大胆に取り組むことができます。ポイントは、大胆に取り組むなかで、取り組んだ結果の費用対効果の分析などは、しっかり行われていることです。

業務を正確に可視化することで、デジタルレイバーと人間の仕事を最適に切り分けられる

−こうした課題を解決するために、ベガジャパン社としてはどのようなサービスを提供しているのでしょうか。

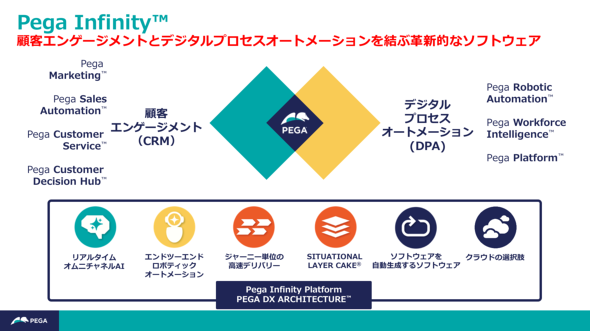

現在はDXによる業務効率化に必要なアプリケーションをエンドツーエンドで開発できる「Pega Infinity」を提供しています。この製品は、グローバルで大手企業を中心におよそ3,000社に導入実績があります。

このプラットフォーム上には、CRMやSFA、そしてRPAといった機能をニーズに合わせて統合的に取り込むことができますが、最も強みであり主軸としているのは、人工知能も取り入れて複雑な業務や処理にも対応できるBPMです。

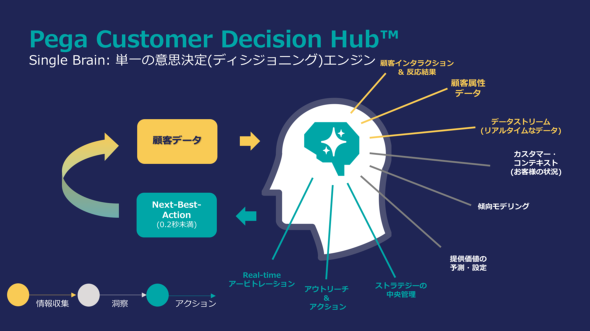

人工知能については特に戦略上重視しており、Pega Customer Decision Hub(CDH)という機能によって、基幹システムや顧客の反応をリアルタイムに判断し、担当者に指示やレコメンドなどを与えることでエンゲージメントを強化することも可能です。

−著名なITリサーチ企業であるガートナーが評価するMagic Quadrantでは、Intelligent Business Process Management Suitesのカテゴリにおいて12回「リーダー」に位置づけられてきました。最新の2019年版では、ビジョンと実行力がともに他社と比較して最高評価となっています。木村さんとしては、市場全体から何が評価されているとお考えですか。

評価されたのは、「複雑な業務への対応」、「スピード」、「グローバル対応」だと思います。今では自画自賛になってしまいますが、昨年の途中まで他社にいた立場から見て、BPMが秀でていると感じます。

単に作業を手順通りに進めるワークフローではなく、申請やクレーム処理、与信など、大企業になるほど複雑になる処理に対応するケースマネジメントが、他の製品にない精度や処理能力で実装可能です。

そしてBPMを主軸として、DXに必要なRPAやCRMといったさまざまな機能が、Pegaプラットフォーム上でシナジーを生むように設計されています。

いずれも単体では効果が限定的になってしまうため、ワンパッケージでの導入が大切になるのですが、必要な要素がすべて揃っているソリューションというのは、まれな存在でしょう。

−そのなかで、RPAに関する機能について詳しく教えてください。

機能の一つであるPega Workforce Intelligenceを使えば、業務をアプリケーションの使用状況とともに可視化できることが特徴的でしょう。

人がどんな仕事に時間を要しているか、その詳細は担当者本人でも詳しく把握できていないものです。しかしこの機能があれば、デジタルレイバーが処理するのか、あるいは人間が処理するのかを切り分け、業務を組み替えるための洞察を得ることができるため、効率よく最適化することが可能です。

−導入効果を出すのに大切な「俯瞰」が、RPA導入の前段階で効率よくできるわけですね。

そうです。ペガでもRPAを提供しており、他社製品が持つ機能は当たり前に使えるようになっています。ただし、Pegaプラットフォーム上で製品が限定されることはなく、API(アプリケーション・プログラミング・インターフェース)を介して柔軟に接続し、もともと利用していた他社製RPAソリューションをそのまま使い続けることや、ペガのRPAと共存させることも可能です。

−先ほど、ガートナーのMagic Quadrantにおいて「スピード」が評価されたというお話がありましたが、具体的にはどのような点でしょうか。

ノーコードでアプリケーションを作成できるため、設計の画面を見ながら、実際のユーザーと一緒に話し合いながら開発を進めることができます。そのため単純にスピードが早いですし、食い違いが起きて手戻りが発生することも防げます。

また、スピーディーな開発を実現するために、手を加えていくだけのサンプルアプリケーションを用意しています。

もともと、ペガジャパン社はコードを書かずに迅速なシステム開発を実現するというプラットフォームから始まっているということもあり、こうしたノーコードな仕様は私たちの強みであるともいえるでしょう。体制としても、非常に短期間で導入できるアジャイル開発手法の一つ、スクラム開発で進められます。

ただ、それでも実際には導入プロジェクトに3カ月や半年ほどかけるケースも見受けられます。本来であればもっと短期間で導入できるはずですが、慎重に進めようとするとどうしても時間がかかってしまうのでしょう。例えば、欧米ではPDCAが根付いていることもあり、Pに時間を割くより、Dでやってみてダメなら変えていきます。ITを武器として考えるなら、投資効果の面でも、遅くとも3カ月で入れるのが理想的だと思いますね。

−ガートナーから評価された点のうち、「グローバル」とはどのような部分でしょうか。

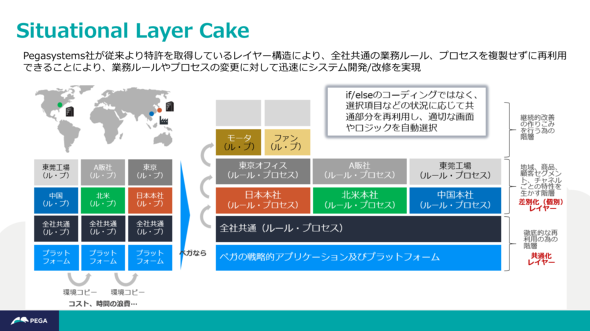

世界で38拠点を展開しているため、グローバル企業のロールアウトにも貢献できるというところです。機能面では、Situational Layer Cake (SLC)という独自の特許アーキテクチャが特徴的です。

地域や商材が異なる場合、カスタマイズを加えた個別のアプリケーションを構築するのが一般的かもしれません。しかし、このSLCなら自動的に地域特性や法規制にフィットさせ、ユーザーにとって最適な形のアプリケーションを提供することができます。

日本が競争に打ち勝つためのDXを実現するため、アライアンスによる支援体制を強化

−木村さんは戦略アライアンス統括を担当されているとのことですが、このアライアンスの取り組みについて教えてください。

アライアンスはより良いサービスを提供するための取り組みであり、大きく分けて二つあります。一つ目は、顧客企業とのお取引をスムーズにするものです。新規の企業とお取引をする場合に、その企業と既に取引のあるSIer企業からペガの価値をご提供いただけるよう、アライアンスを結ぶケースですね。

二つ目は、ペガジャパンだけではカバーできない部分について強化するためにアライアンスを結ぶ取り組みです。一例としてはコンサルティングに強い富士ソフト株式会社や、品質管理に強い株式会社SHIFTなどです。

日本マイクロソフト株式会社とは、金融機関からの信頼が厚いクラウドプラットフォームのMicrosoft Azureと、Pega Marketing for Financial ServiceやCDHを連携させることで、銀行口座の利用者にOne to Oneでの提案を行っています。

増え続ける引き合いにお応えできるよう、技術者の体制を数百人規模で増やし、今年中に700人規模まで拡大するのが私自身で決めたKPIとなっています。

ペガシステムズは安定的に右肩上がりの経営を達成してきました。拡大を急ぎつつも、これまで通り厳格な審査を経てアライアンスを結んでいきます。

売り上げだけを追って、売って終わりのパートナーではなく、責任を持って品質を保たなければ、顧客にとってハッピーとは言えませんから。

−最後に、日本企業がDXに取り組む際についての考えをお願いします。

DXは、中途半端な取り組みでは進まないものです。ソリューションの観点では、DXに必要な要素がすべて整合性を持ってつながっていることが重要です。

率直な印象として、日本でDXは進んでいません。大それたことを言うと、日本で起きていることは3年前に欧米で既に起きたことであり、後追いではとても競争に勝ち残れないでしょう。

これまで私がお付き合いしてきた、DXに取り組まれ成果をあげてこられた経営者の方々に共通するのは、常に危機感を持ちながら前に進む意志を持たれていることです。細かいことが大切なのも理解できますが、スピード感の確保やPDCAに本格的に立ち向かうべきときがやってきたといえるでしょう。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.