2021年9月13日、RPA BANK はキーマンズネットに移管いたしました。

移管に関する FAQ やお問い合わせは RPA BANKをご利用いただいていた方へのお知らせ をご覧ください。

RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)をテーマにした国内最大規模のイベントで、九州初開催となる「RPA DIGITAL WORLD FUKUOKA 2019」(RPA BANK主催)が2019年9月26日、福岡市中央区のエルガーラホールで開かれた。

経済・産業の中心地として、首都圏・中京圏・関西圏に並ぶ「4大都市圏」とも位置づけられる福岡。この日、RPAとDX(デジタルトランスフォーメーション)の最新事例を紹介する9つのセッション、さらに主要なRPAツールベンダーなど21社が集まった展示会場には、九州各地から多数の参加者が詰めかけた。

本記事では、同イベントのトップを飾った九州大学名誉教授の村上和彰氏による講演要旨、さらに地元の先進的RPAユーザーである西部ガス情報システム株式会社によるセッションのダイジェストを紹介する。

■記事内目次

- 1.アナログ時代の勝者が「IT活用」だけでは生き残れない理由

- 2.「私がリーダー」の気概で、まずトップ直轄のDXプロジェクトをつくる

- 3.現場本位の改良で活用意欲を呼び覚ます──RPA「メロンファミリー」を育てる西部ガス情報システム

アナログ時代の勝者が「IT活用」だけでは生き残れない理由

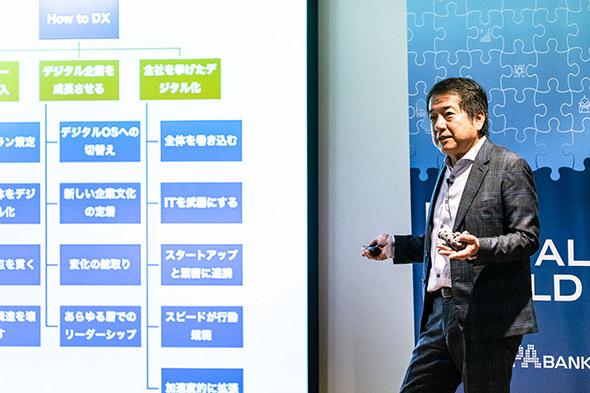

産業界と学術界でコンピューターの基本設計に長年携わってきた村上和彰氏は、2016年にAIベンチャー「チームAIBOD」を創業。現在システム開発企業の最高科学技術顧問を務めるなど、最新テクノロジーの社会実装に注力していることで知られる。この日は「RPA/AI/IoTの先にあるもの “DX(デジタル変革)”:その実践成功の秘訣、お教えします!」と題し、RPAとDXの違い、そして早急な着手が求められるDXの進め方について解説した。

冒頭で村上氏は「RPAとDXは、企業内のプロセスを変える点で共通するが、対象とするエリアが異なる」と整理。主にバックオフィスの業務プロセスを見直すRPAに比べ、DXによるプロセス変革では、企業内のより広範な部門と階層が対象になると述べた。

DXに着手する企業では、自社の開発・生産・営業・バックオフィス部門が既に確立した業務プロセスや、それらに先立つ意思決定プロセスなどを、デジタルに最適化したかたちへ刷新することが求められる。

「既にあるものを変える」というハードルから、DXは一般に、デジタルを大前提にゼロから始める新興企業のプロセス構築よりも困難とされる。実際、ITやRPAの活用においては、既存のプロセスを温存したまま一部を自動化して効率を高めようとする取り組みが珍しくない。

しかし村上氏は、既存業務の代替にとどまるIT活用では不十分だとし、「DXは、選択肢ではなく『必然』だ」と強調。その根拠として、デジタル技術の普及に伴って社会環境が変わり、「顧客体験(UX)」に着目した新しいタイプの価値創造が欠かせなくなったことを挙げた。

DXを達成し、デジタルに最適化されたビジネスが備える優位性として、村上氏は次の2点を挙げた。

・物理的制約が少ないぶん、一気に莫大な価値をもたらす余地があり、顧客とのコミュニケーションも、SNSでの顧客間の交流を取り込んで大幅に活発化できる(スケーラビリティ)

・データを通じて顧客行動を常時詳しく把握できるため、製品などが認知・検討される段階から、購入して実際に利用されるまで一連の流れ(カスタマージャーニー)を総合的に改善でき、利用を習慣づけるなどアナログにない仕掛けが可能(UXの向上)

同氏によると、「顧客に価値を提供して収益を上げる」というビジネスの大原則や、提供する価値の多くが製品・サービスという「コンテンツ」からもたらされる構造は、デジタルビジネスにおいても従来型のアナログビジネスと変わらない。

しかし、現在アナログビジネスでどれほど成功していても、デジタルに長けた新規参入者が同業に現れたとたん「そのままでは確実に逆転され、市場から押し出されてしまう」(同)。アナログとデジタルで差がつくのは、具体的には以下のようなポイントだという。

・もっぱら「コンテンツの質」「価格」「納期」を競ってきたアナログビジネスに比べ、UX面からのアプローチも可能なデジタルビジネスは、差別化の手法が豊富

・コンテンツに関しても、デジタルビジネスは顧客との日常的な接点(SNSやアプリなど)が多いため、そこから得られるデータをもとにアナログビジネスよりも格段に早く製品・サービスを改善できる

村上氏は「アナログ時代の発想に根ざすビジネスの大枠に手をつけないまま、業務の一部にITを採り入れただけでは、到底太刀打ちできない」と強調。ビジネスそのものをデジタル社会に適応させるDXの実践を繰り返し訴えた。

「私がリーダー」の気概で、まずトップ直轄のDXプロジェクトをつくる

では、アナログビジネスからDXにチャレンジする企業は、自社のデジタルビジネスをどのように設計すればよいのだろうか。

村上氏は「ドリルを買う人がほしいのは“穴”だ」というマーケティング界の有名な格言を引きながら解説。デジタルならではのデータ活用をベースにしながら、顧客の根本的なニーズに応えられる仕組みを、既存の自社事業にとらわれずゼロから設計すべきだと語った。

「アジャイル開発」「API」「データドリブン」といった技術的なキーワードが多数ある中、データ活用を核とするデジタルビジネスによって実現可能な機能として、同氏は

- 過去の実績から、よりよい製品・サービスへのヒントを探る「分析」

- レコメンドエンジンのように、顧客の新たなニーズをつかむ「予測」

- 自動運転のように、人の介入を最小限に抑える「意思決定」

- ありがちな誤入力を自動修正するなど、利便性を高めるための「活用」

- 上記の機能開発に手元のデータを用いると、そうでない場合より開発コストを圧縮できるのを生かし、データを事業資金に近い感覚で活用する「投資」

という5種類を挙げた。

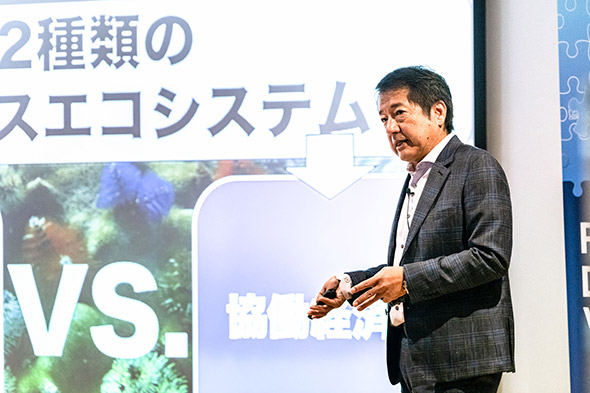

デジタルビジネスへの参入が現実味を帯びるにつれ、「広大なネット空間の中で自社の活動領域をどこに位置づけるか」という「ポジショニング」も問題となる。

この点について村上氏は、多くのデジタルビジネスが常時他社との協働を必要とするため、協働をマッチングさせる場である「プラットフォーム」が、ネット空間の“一等地”であることを確認。協働の幅を狭めないよう、自社販売に限定したECサイトのような“閉鎖的”なプラットフォームは避けるべきだとした。

さらに同氏は、「GAFA」と称されるGoogleやAmazonなどのプラットフォームが世界中からプレーヤーを集める現在でも「プラットフォーム不在の業界・業種が、まだいっぱいある」と指摘。既存のプラットフォームに加わるテナント型のビジネスだけでなく、新たなプラットフォームを運営するビジネスを今から始めることも十分可能だと語った。

DXをスムーズに進めるコツとして村上氏は、以下の4ステップを推奨。ここでも重要となる企業間連携のため、専用のプラットフォームを自身と有志の手で構築中だと明かした。

- トップ直轄のデジタルプロジェクトをスモールスタートで始める

- 多数の企業が集まってエコシステム(生態系)を構成している社外のプラットフォームを活用する

- 社内でDXの成功事例をまず1つつくる

- 社内でDXのエコシステムを広げるとともに、社外のエコシステムと連携させる

同氏は「DXに取り組むプロセスそのものをターゲットに、デジタルを活用したエコシステムを立ち上げたい。詳細を近日中に公表するので、ぜひ期待してほしい」と呼びかけた。

セッションの結びに村上氏は、社内でDXを推進するリーダー像についても言及。「さまざまな素質が必要と言われるが、全てを兼ね備えた人はまずいない。適任者を探すのではなく、ここにいるみなさんが、今日からリーダーとしてやってほしい」と参加者を激励し、壇上を後にした。

現場本位の改良で活用意欲を呼び覚ます──RPA「メロンファミリー」を育てる西部ガス情報システム

DXの近未来像を示した村上氏に続き、地元・福岡のRPAユーザーを代表して登壇したのは、西部ガス情報システム 経営企画部 経理グループのマネージャーである向美智郎氏と、実装担当の西山祐太氏。ロボットによる作業の実演も交えながら、導入3年目で活用拡大のパターンを確立した自社のRPA「メロンファミリー」を紹介した。

同社は2017年、社長の指示で社内各部門からRPA担当者を選抜。10名前後の3チームで3ヶ月間をかけ、社内への適用を検討した。

RPAツール「BizRobo!」の研修を受講し、週1回のミーティングを続けた結果、合計58業務がロボット化の候補に挙がり、向氏らはこのうち2業務をロボット化。統計調査対応への応用では、従来40分かかっていた作業時間をわずか1分に短縮できたという。

「よかったのは、チーム制で活動できたこと。初めての取り組みで手探り状態だったところ、分からないところはみんなで助け合う状況が自然にでき、(全員が進捗を共有する中で)『ロボットを完成させなければならない』という、ほどよい緊張感も得られた」(向氏)

ただ一方、経理実務での活用を見込んだ仕訳入力ロボット「メロン1号」への反応は思わしくなく、現場の担当者から「私のほうが速い」「わざわざ使うほどでもない」「経理担当が仕訳入力しないのはありえない」などと酷評されたという。

性能アップで拒否反応を一掃したいと考えた向氏らは設計を見直し、処理速度と拡張性を高めた「メロン2号」を開発。すると「100行単位の仕訳もすぐ処理できる」「入力ミスがなくなるのがよい」「これなら使う価値がある」と反応は一変した。

好評を追い風に、多様な費目を「2号」に対応させるためのロボット4体とExcelツールも追加開発。さらに、会計システムから毎月の確定データを取得後、予算項目などを加えて部門別の実績データにまとめる予実管理向けのロボットも投入したという。

作成にかかった労力は、1体あたり2〜10人日。西山氏は実体験をもとに「システムに関する専門的な経験がなくても、実務で問題なく使えるロボットを実装できる」と証言した。

「メロンファミリー」が活躍するのは、従来1回あたり60分〜150分を要していた作業で、ロボット化により人間の作業時間は83〜96%減少した。これは入力時間そのものの短縮に加え、自動入力に伴ってチェック工程を大幅に簡素化できたのが大きいという。

「RPA導入を機に、作業の意味合いを理解したり、新たな仕事を覚えたりする時間を多く持てるようになった。ロボット活用への意見も多数挙がるようになり、3年前の職場とは随分変わった」

ここまでの歩みをそう振り返った向氏は、今後の目標として「経営を補佐できる経理への転換」「連結決算や総務業務へのRPA活用拡大」などを列挙。グループ企業へのロボット派遣事業で既に実績を重ね、さらにRPAとAI-OCRの連携に着手していることも明かした。

「『自分たちの業務は自分たちで変えていく』という強い意志を持って、仲間を巻き込みながら、まずはチャレンジすることが大切」(向氏)。実直な姿勢が伝わる2人による報告が終わると、会場の参加者からは盛大な拍手が送られた。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.