AI、RPAで不動産の「2大闇作業」を変えた――オープンハウス情シスの奮闘

不動産業界の旧態依然とした業務から脱却を図るオープンハウス。AI・RPAを活用した3つのプロジェクトは、現場の業務を劇的に変えた。情シスが挑むプロジェクトの舞台裏とは。

他の業界と比べ、IT化が遅れているといわれる不動産業界。紙資料を中心とした煩雑な作業が多く、労働時間も長いというイメージを抱く人もいるのではないか。

一方、かつての旧態依然とした業務からの脱却を図り、「不動産業界のIT戦士」として存在感を示しつつあるのがオープンハウスだ。不動産業界の「2大闇作業」といわれるような業務に、AI(人工知能)やRPAなどの技術を適用させ、いち早くメスを入れている。

同社がIT活用にかじを切るまでの道のりや、現場業務を劇的に変えた3つのプロジェクトの詳細、それらを完全内製で支えるスキル人材のユニークな採用方針などを聞いた。業界のIT戦士に生まれ変わるまでの舞台裏を探る。

急成長の影で増える業務――“不動産業界のIT戦士”に至る道のり

「東京に、家を持とう」のキャッチフレーズでおなじみのオープンハウス。都心の小規模な戸建て住宅物件を、比較的リーズナブルな価格で提供する独自のビジネスモデルを武器に、「直近5年間で売り上げ約3倍」という成長を遂げ、近年はマンション事業や海外不動産事業にも進出する。

だが、急激な成長の裏で生じる軋みも当然ある。オープンハウスの山野高将氏(情報システム部 業務改善グループ 次長)は次のように述べる。

「急速なビジネスの拡大に、社内の体制が追い付いていませんでした。人員を増やすなどの対策は講じていましたが、それ以上の勢いで一人一人が受け持つ物件の数が増加しました。ITを使って、何とか業務効率化を図りたいと考えていました」(山野氏)

同社がITの活用に力を入れる理由は、他にもある。

「不動産業界は他の業界と比べ、IT化がかなり遅れているといわれています。かつては弊社も例外ではなく、業務プロセスは紙ベースの旧態依然としたものでした。しかし2014年にCIO(最高情報責任者)の田口が入社し、IT活用を全社規模で積極的に進めてきました。今は不動産業界の中で突出してIT化の取り組みを推進できていると自負しています」(山野氏)

IT化に対する積極的な姿勢は、社内体制にも反映されている。一般的に、オープンハウスのような事業会社では、社内の情報システム部門がIT施策の大まかな企画を担いつつ、システムの設計や構築はパートナーのSI(システムインテグレーション)企業企業に依頼することが多い。場合によっては、企画も含めて全てをSI企業に丸投げするケースもある。

しかし同社は、システム開発案件を含め、基本的に「全てのIT施策を自社内で実施すること」を方針として掲げている。その理由について、山野氏は「システム開発を社外に依頼していては、ビジネスが変化するスピードに対応できません。当社は社内にITエンジニアを確保することで、スピーディーに開発を進め、ノウハウや知見を社内に蓄積できるようにしています」と語った。

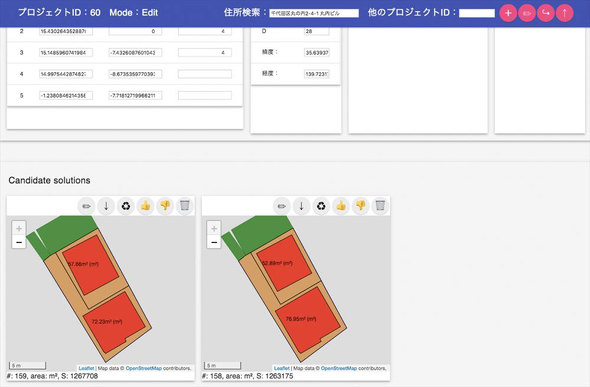

30分の作業を1分に――土地の最適な区割りを「遺伝的アルゴリズム」で自動的に判断

IT施策の1つとして成果を上げているのが、2019年11月に発表した「宅地の自動区割りシステム」の開発だ。同社は、「都心の魅力的な立地の土地を買い上げ、その中に複数の戸建て住宅を建てて販売する」という独自のビジネスモデルを武器に、成長を遂げてきた。このビジネスモデルの鍵となる「宅地の区割り」業務を、劇的に変えるものだという。

単一の土地に複数の住宅を建てる場合、建築基準法をはじめとする法規制をクリアした上で、最も収益が上がる形に土地を分割する必要がある。従来はこの「区割り」の作業を、建築士がCADツールを使って行っていた。しかし、オープンハウス 情報システム部 ディスラプティブ技術推進グループ シニアデータサイエンティスト/課長 中川帝人氏によれば、以前から作業の効率性に課題を感じていたという。

「土地を購入する前に、まずはこの区割り作業で収益をシミュレーションしてから、購入に至るか否かの判断を下していました。1つの物件当たりにかかる時間は30分程度ですが、建築士の数が限られているため、作業を待つ間に他の業者に土地を買われてしまうケースもあります。短期間でより多くの物件についてシミュレーションする方法はないか模索していました」(中川氏)

そこで中川氏らのグループは研究を重ね、「遺伝的アルゴリズム」と呼ばれるAI技術を使って作業を自動化することで、より効率的に区割り作業を完了できる仕組みを作り上げた。

「さまざまな法規制の条件をぴったりの精度で満たす区割りを、効率的に見つけ出すことが肝です。ディープラーニングも含めてさまざまなアルゴリズムを試行した結果、遺伝的アルゴリズムが最も適していると分かりました。システムはまだ実証実験の段階ですが、当社が取り扱う物件の中で最も多い『1つの土地を2棟ないし3棟分の敷地に分割する』というケースでは、わずか数分間で最適な区割りを提示できます」(中川氏)

不動産業界の「2大闇作業」にいち早くメスを入れる――自社業務に特化したAIモデルを「転移学習」で効率的に開発

中川氏が率いる「ディスラプティブ技術推進グループ」は、AI技術やデータを生かしたシステムの研究開発に注力する部署で、2018年3月に発足した。メンバーは全員、20代前半の若手エンジニアだ。

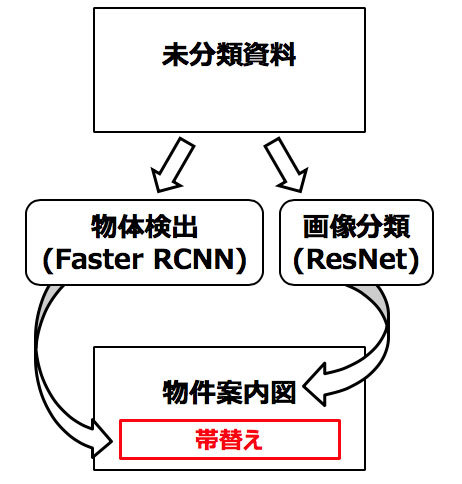

彼らが開発した幾つかのシステムは、既に業務現場で効果を上げている。その代表格となるのが、物件資料を自動作成するシステムと、帯替えを自動化するシステムだ。それぞれ、不動産業界の「2大闇作業」ともいえるような業務にメスを入れたという。

前者の「物件資料自動作成システム」は、AIの画像認識技術を活用して、社内から必要なデータを名寄せするもの。従来、同社の営業担当者は、顧客資料を作成するため、物件ごとに「販売図」「敷地図」「概要図」といった図面や資料をファイルサーバからダウンロードし、1つのPDFファイルにまとめていた。一人の顧客に対して数十のPDFファイルが必要なケースもあるため、担当者は営業活動を終えた後、資料作成に相当な労力を割いていたという。

「営業部門から『この作業を何とか効率化できないか』との声が挙がっていました。そこで、AIの画像認識技術を使って、ファイルサーバから必要な図面・資料のデータを探し出し、Googleドライブにセットする仕組みを開発しました。担当者は、セットされたデータをダウンロードするだけで資料を作成できるようになり、『面倒な定型作業が不要になった!』と喜んでいます」(中川氏)

また、後者の「帯替え」を自動化するシステムも画期的だ。ここで言う「帯」とは、物件資料の下部分に載っている「取り扱い不動産会社に関する記載」のこと。顧客に物件を紹介する際、他社が作成した資料の帯を、自社の情報が記載された帯に置き換える必要がある。

「従来は、営業担当者がPDFの編集ツールを使って帯の画像を置き換えたり、人によっては紙の帯を手で1枚ずつ切り貼りしたりしていました。一人のお客さまにつき、数十枚にわたる資料の帯替えが必要なこともあり、ストレスの多い業務でした」(中川氏)

中川氏のグループは、この作業をAIによって自動化することに成功。具体的には、学習済みの「物体検出モデル』に対して、同社の帯が付いた物件資料のデータを4000ほど学習させ、帯を自動的に検出するモデルを開発した。『転移学習』と呼ばれるこの手法を使うことで、効率的にAIモデルを構築できたという。営業現場で運用し続ければ、年間約2万時間の時短効果を見込める。

前項で紹介した宅地自動区割りシステムが今まで実現されていない新しい試みである一方、物件資料の作成や帯替えを自動化する仕組みは、既存の技術を、現場の課題にうまく適用させたケースだ。一般的にAIの活用はROI(投資対効果)を計りにくく、案件に着手すべきか判断が付かないという悩みも上がるが、中川氏によれば現場の課題を深くヒアリングした上で、既存の技術を生かせるのか、新しい技術に挑戦するのかを見極め、双方のバランスを取ることが大切だという。

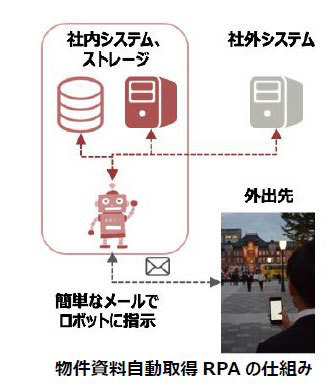

RPAツールを一から内製開発、なぜ?

オープンハウスはRPAの活用も積極的に進める。「物件資料自動取得RPA」は代表的な用途の1つだ。同社の営業担当者は、商談や物件の下見の際、物件に関する資料をその場で急きょ取り寄せなければならないことがある。VPNを活用して、社外から社内システムにアクセスする環境は整っていたものの、各種資料を参照するための作業は煩雑で、かつ全ての担当者がノートPCを携行しているわけではない。大抵は、社内の従業員に電話をかけ、資料をスマホのメールに送ってくれるよう依頼していた。

「依頼される側は、自身の仕事を中断しなければならず、依頼する側も『わざわざ頼むのは心苦しい』とためらいを感じます。結局、資料を取り寄せず、機会損失につながることもあります」(山野氏)

そこで、RPAが人に代わって、社外の従業員に資料を返送する仕組みを考えた。資料を依頼する側は、一定の書式に従って依頼メールを作成し、RPAのメールアドレス宛に送信する。受信したロボットは、メールの内容を自動的に認識し、依頼された資料のファイルを取得して、メールに添付の上返信する。

なお、物件資料の取得を自動化するこの仕組みは、既存のRPA製品ではなく、全て一から内製開発している点が特徴的だ。

「既存のRPA製品ではかゆい所に手が届かない場合もあります。当社の業務に特化した自動化ソフトウェアの部品を内製で開発し、それらを組み合わせることで現場のニーズに細かく対応できるようにしています」(山野氏)

ただ、オリジナルのRPAツールの開発には一定のプログラミングスキルが必要だ。そのため、今後RPAのさらなる社内展開を視野に入れ、ベンダーが提供するRPAの導入も進めている。

「RPAによる業務自動化の効果は社内で広く認知されており、さまざまな部署から『この業務は自動化できないか?』と相談を受けるようになりました。情報システム部は案件ごとのROIを算出し、『内製開発と既存製品活用のどちらが適切か』を慎重に判断しています。双方のやり方を併用することで、現時点で年間約2万6000時間の削減効果を見込んでいます」(山野氏)

ビジネス課題に対し、最適な技術をマッチングできる人材を育成

上記した事例以外にも、AIやRPAなどを活用したシステムの開発が同時並行で進んでいる。プロジェクトには、技術やノウハウを持った人材が不可欠だが、同社はその採用方針もユニークだ。例えば、中川氏が課長を務めるディスラプティブ技術推進グループには4人のメンバーが所属しており、全員がベトナム人の若手エンジニアだという。

「ハノイ工科大学を卒業し、日本語に長けた優秀な人材を採用しました。全員が即戦力として活躍するメンバーばかりです。今、AIの開発手法は、モデルを一から構築するのではなく、出来合いのモデルに転移学習でカスタマイズを施す方法に変わりつつあります。優秀でモチベーションの高い学生であれば、AIを使ったシステムの開発はすぐにできてしまうのです。もはや、AIの技術に関する教育を社内で施す必要はないとさえ言えます」(中川氏)

同社では、技術よりもむしろ「ビジネス課題に対して技術をどう活用するのか」の企画力を重視した教育に力を入れているようだ。

「いくら高い技術を持っていても、それをどうビジネスに生かすのかをイメージできなければ意味がありません。ビジネスの課題に対し、最適な技術を選び、適用できるスキルが求められるのです。前提として、事業の知識やセンスが必要ですから、企業の中で経験を積む必要があるでしょう。当社には高い技術を持つ若手エンジニアが多く在籍しているので、ビジネススキルも併せ持つ人材に育てたいと思っています」(山野氏)

不動産業界においては「IT活用のリーダー」を自負する同社だが、山野氏によれば現在の取り組みは「まだスタートを切ったばかり」。

「第一歩として、現場にITの効果を体験してもえるよう、それほど効率のよくない『局所最適』な案件であっても積極的に取り組んでいます。まずは現場の期待に一つ一つ丁寧に応え、ITを積極的に活用する企業風土を作り上げていく。その次のステップとして全体の最適化を図る取り組みを進める戦略です」(山野氏)

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.