電子契約の法的効力は? イチから分かるクラウド型電子契約サービス

新型コロナウイルス感染症の影響で、「脱・紙、ハンコ」といった言葉に見られるように、バックオフィスのデジタル化に関心が集まる。最近では、電子契約サービスの利用も進んでいるようだが、法的視点で見て本当に問題ないのだろうか。

2001年の電子署名法施行から2005年のe-文書法施行と電子帳簿保存法改正で日本のビジネスのデジタル化が一気に進むかに思われたが、15年以上たった現在も完全なデジタル化に踏み切れずにいる企業はまだある。しかし、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響によるテレワークの普及で、紙中心の業務フローの非効率性があらためてクローズアップされるようになり、潮目が大きく変わってきた。

なかでも、契約に紙文書を使わない電子契約への注目度が上がり、クラウド型電子契約ソリューションベンダーでは、引き合いが増えるなど活況を呈している。本特集では、電子契約の仕組みと法対応、そして安全性などについて解説する。

気になる電子契約の法的効力と運用コスト

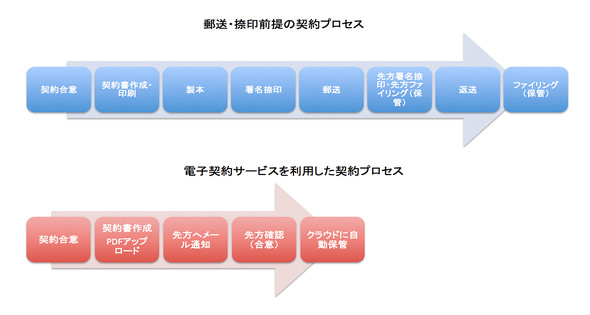

電子契約の効果は大きく分けて3つ考えられる。1つ目は、既存の契約フローからアナログ要素を排除し、契約締結先企業ともに作業負担の削減が見込めることだ。書面の作成や印刷、製本、署名押印、送付(あるいは人による手渡し)、契約書保管にかかる手間が軽減され、契約企業双方で時間とコストの削減が見込める。

2つ目の効果は印紙が不要なことだ。契約ごとに納める印紙税(収入印紙)が必要なく、特に毎月大量の契約書を作成する企業では大きなコスト圧縮ができる。3つ目は契約書のファイリングや長期保管が簡略化できることだ。鍵付きロッカーを置くスペースもいらず、仕分けしてファイルに整理する手間も不要になる。

こうしたメリットがある一方で、電子契約の導入に関して「本当に法的に有効なのか」「導入や運用コストがどれくらいかかるのか」という不安があるのも確かだ。ここからは、そうした電子契約の懸念点について、一つ一つ見ていく。

なぜ電子契約はもっと早く普及しなかったのか

まず法的な有効性についてだが、もともと電子契約は民事訴訟法の準文書として扱われるので有効性はあると考えられてはきた。しかしまだ裁判で電子契約サービスの法的有効性が争われた事例がなく、不安を抱くのももっともだろう。

電子契約の法的有効性を推定する根拠は、約20年前に制定された電子署名法にある。電子署名法では電子文書について、本人が作成したことを示し、改変されていないかどうかを確認できる電子署名があれば真正だとしている。電子契約に即して言えば、契約者双方で契約に責任を持つ当事者本人が作成または承認したものであって、改ざんされていないことを示せれば訴訟上の法的証拠力を有することになる。

では、契約者の本人性や非改ざんをどのように証明すればよいのだろうか。電子署名法によれば、双方が電子証明書を利用した電子契約を交わすことが、証明の一つになるとしている。

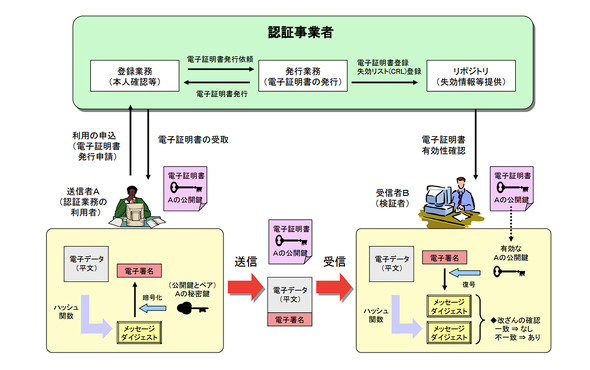

電子証明書は、いわば身元保証書のようなもので、契約者の双方が認証業者から会社や個人用の「電子証明書」を発行してもらい、それぞれ自社が管理する秘密鍵を使って電子署名(サインや押印に当たる)して、本人性と非改ざんを証明できるようにするものだ。図2に見るような公開鍵暗号方式をとる。

バックグラウンドの仕組みは複雑であるが、契約書の送信者と受信者の双方が電子証明書を取得していれば、送受信にほとんど手間はかからない。しかしこの公開鍵暗号方式の場合は、契約当事者双方が事前に電子証明書の購入と適切な運用が求められることが大きな問題だ。これは運用管理担当者の負担(=人件費コスト)になり、また定期的に証明書の更新コストがかかる。

自社ではそれらの負担を容認できても、取引先や顧客などの契約相手に同じことを求められるだろうか。対応してもらえない相手先が何社もあれば、かえって契約業務を複雑化してしまうことになる。こうしたことが、公開鍵暗号方式が普及しないかった要因であり、電子契約の普及を遅らせた要因の一つとも考えられる。

電子証明書運用のコストを解消する「事業者署名型」電子契約とは?

このことから、電子契約ソリューションの導入に及び腰になるのは、特に多くの民間契約先がある企業では不思議ではない。しかし、最近ではクラウド型電子契約サービスの登場により、「事業者署名型」と呼ばれる電子契約の仕組みが使えるようになり、コスト問題は解消に向かっている。

「事業者署名型」とは、契約の当事者双方が電子証明書を取得することなく、電子契約サービス事業者が契約文書(PDF)に電子署名をして、契約の真正性と改ざんがないことを保証する仕組みのことだ。現在の電子契約の隆盛はこのタイプのサービスによるところが大きい。電子契約サービス事業者であるクラウドサインは、2015年から事業者署名型のサービスを開始した。

この方法は自社で電子証明書を購入、運用する必要がなく、相手先にもそれを要求せずに済む。サービスを利用して契約書を作成したら、相手先にその旨を知らせ、電子署名付きのPDFファイルとして参照してもらい、合意を示す操作をすれば契約締結完了だ。双方にサービス業者の電子署名(およびタイムスタンプ)入りのPDFがメール送付される。

なお、従来の契約書書式にのっとり、電子契約書に署名欄や押印欄を設けて、記入や印鑑の画像を貼り込み、先方にもそれを求めることもできる。必須ではないが、権限のない従業員などが勝手に契約書を作成したり、契約合意を行ったりなど、不正行為を抑止する方策として有効と考えられる。

このような仕組みを採ることで、契約業務はシンプルになり、契約相手に余計な負担を強いることもなくなる。サービス料金はかかるものの、電子証明書運用に関わる労力面、人材面での課題が解消され、電子契約を受け入れる相手先の増加が期待できるためにトータルコストの削減が期待できる。

行政からお墨付きを得た「事業者署名型」電子契約の法的有効性は?

事業者署名型電子契約のメリットは理解できたが、「間に立つ電子契約サービス事業者による電子署名で大丈夫なのか」という疑問は残る。

しかし「事業者署名型」電子契約の法的有効性についても現在では行政のお墨付きが出たと解釈して良いようだ。電子署名法では一定の要件を満たす電子署名が本人により施された電子文書などは、真正に成立したものと推定できるとされており、当事者同士が電子署名を施した電子契約は問題ない。しかし「事業者署名型」では本人ではなくサービス業者が署名する。

これに対して、2020年9月4日に、総務省と法務省、経済産業省は公式に解釈を表明した。その要点は、「サービス提供事業者の意思が介在する余地が技術的・機能的になく、利用者の意思のみに基づいて機械的に」作成、付与された電子署名があれば、その電子契約は有効だというものだ。「利用者の意思に基づく」ことを証明するには本人認証が必要だが、それはメールアドレスやログインパスワードに加え、スマートフォンへのSMS送信やトークンの利用などによるワンタイムパスワードの利用が例として挙げられている。つまり二要素認証の仕組みがあれば、本人性を確保できるということになる。

これは事実上、現在メジャーなクラウド型電子契約サービスを利用した電子契約が法的有効性をもっていることの表明といえる。

電子契約導入へのハードルは下がってきたというわけだが、電子契約が受け入れられない領域もある。不動産取引などの一部の契約については署名、押印欄のある紙での契約しか認められない。

電子署名とタイムスタンプが施されるタイミング

ここで、弁護士ドットコムが提供する「クラウドサイン」(事業者署名型)を例に、どのように電子署名が施されるのかを見てみよう。

<A社:契約元>

サービスにログインし、契約書(PDF)を作成し、「送信」操作を行う。

契約書PDFに書類IDを付し、その記録として電子署名する。

契約書PDFの入力項目を入力した記録として、電子署名する。

「送信」操作が行われたタイミングでA社が内容に合意したとみなし、その記録として電子署名する。

<B社:契約先>

サービスにアクセスし、契約書に「同意して確認終了」操作を行う。

契約書PDFの入力項目を入力した記録として電子署名する。

「同意して確認終了」操作が行われたタイミングでB社が内容に合意したとみなし、その記録として電子署名する。

この例では、契約の合意までに電子署名を5回付与している。A社(契約元)での最初の電子署名以外は全て1つ前の電子署名を含めたPDFファイルに対して付与される。A社とB社(契約先)のそれぞれの行動がこの場合は5段階に記録されることになる。

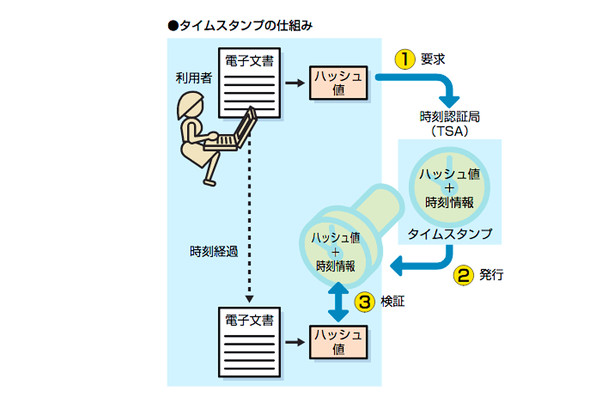

さらに、双方の合意が証明できる最終的な電子署名には、認定タイプスタンプ局による認定タイムスタンプ(図4)を埋め込む。また署名検証に必要な失効情報などを契約書PDFに付加し、それに対して認定タイムスタンプ(文書タイムスタンプ)を施して、やっと契約書が完成だ。タイムスタンプがあることで、どの時点でその契約が成立していたのかを証明することができる。

煩雑なようだが、これらは全てバックグラウンドでの一瞬の処理である。このような手順により契約書PDFが、「いつ誰により作成され、いつ誰が合意したのか」を証明することができ、また改ざんされていない真正なものであることを客観的に証明できるようになる。

PDF閲覧ソフトで契約書を開き、署名パネルから「送信者及び受信者が合意した日時(秒単位)」「送信者および受信者のメールアドレス」「締結後、書面内容に改ざんがなされていないこと」を確認できるほか、署名の詳細表示で上記のような操作の詳細が確認できる。

なお、同サービスでは、本人認証にメールアドレス、パスワードに加え、アクセスコード、スマホを利用したワンタイムパスワードによる2要素認証をサポートしている。

紙の契約書管理に比べて、保管スペースやロッカー、キャビネットなどに要するコスト削減以外にも、検索性が高くなり、調査・監査のやりやすさもメリットになる。税務に関連する文書であれば7年の保存が法的に義務付けられているが、電子契約書であれば可読性が低下することもなく、改ざんされていないということも簡単に証明でき、検索性もある。自前で電子署名入りの契約文書を長期保管する場合には、電子証明書の失効期限を意識しながら更新する管理負荷がかかるが、「事業者署名型」サービスならそのような手間は業者側が負ってくれる。

電子契約サービス、3つの選定ポイント

以上のように、従来の電子証明書による電子契約以外の「事業者署名型」サービスの利用でも十分に安心できる契約を締結できる時代になってきた。それでは、電子契約サービスベンダーが数多くある中で、どのような視点をもってソリューションやサービスを選定すればよいのだろうか。選定のポイントを3つ挙げる。

1.セキュリティとBCPに配慮されているか

セキュリティ対策は当然だが、サービス事業者のデータセンターのリージョンが日本国内かどうか、またバックアップサイトなどを確認し、被災など万が一の事態が発生しても情報を失わない仕組みが整っているかは、判断基準に入れたい。

2.従来の契約書管理とのギャップの調整

一度に全ての契約を電子化できるわけではなく、また古くからの紙の契約書の運用も必ず残る。どのような運用方法にするかはノウハウが必要だ。これについては納入経験や事例が多く、同業他社への納入ケースも多く知るベンダーへの相談が良いヒントをくれそうだ。中には、契約書に特化したAI OCRを用いたソリューションや導入、運用支援サービスを提供しているベンダーもある。そうした周辺サービスにも目を向けたい。

3.相手企業に電子契約を受け入れてもらいやすい使い勝手

電子契約導入および運用は相手側の都合や事情を考慮しなければうまくいかない。先方になるべく負担をかけず、嫌がられない方法で進める方がよいだろうまずは自社内の契約から利用を始め、問題点があれば対応しながら、お互いに使いやすい運用法を構築して、取引先との契約に拡大していく手順が望ましいだろう。

今回は「事業者署名型」電子契約サービスを中心に解説した。同様のサービスである電子サインを紹介した過去記事過去記事も、併せて参照いただきたい。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.