iPaaSとは? 主要製品の棲み分けやメリット、運用のポイントを総整理

SaaSの利用が増え、システム間の連携は従来と比べて複雑さを増している。そのなかで注目される、クラウドベースのシステム連携ツール「iPaaS」の特徴と、導入時のチェックポイントなどについて、Boomiの「Boomi AtomSphere Platform」を例に解説する。

iPaaSが注目される背景

近年、「iPaaS」という用語を頻繁に耳にするようになった。iPaaSとは、オンプレミスやクラウドの別を問わず、複数のシステムの統合に必要な各種機能を提供するクラウドサービスを指す。

iPaaSが注目される背景には、企業のSaaS活用が一般化し、業務プロセスの中でSaaSとSaaS、あるいは既存のオンプレミスシステムとSaaSを連携させたいというニーズの高まりがある。

システム連携の動機は企業によって異なるが、中堅中小企業においては、新規ビジネスの前提環境として複数のSaaSを連携させるためにiPaaSを利用する傾向にある。一方大企業は、基幹系システムのデータとSaaSのデータを連携してタイムリーな事業運営やサービス開発につなげるニーズが高い。「バイモーダルIT」で言えば「モード1」と「モード2」をシームレスにつないでクラウドかオンプレミスかを意識せずに運用できる統一基盤が求められている。

これらを実現するには、各システムからのデータ抽出、データプレパレーションと呼ばれる下準備、各種データのマッピングなどが必要だ。一般的に各システムからのデータをつなぎ込む部分を実装するだけでも相当なコストと工数がかかり、データ連携やシステム設計に深い知識を持つ人材が必要とされている。これに対し、iPaaSはシステム連携に必要なデータの抽出や加工の機能をクラウドサービスとして利用できること、さらにローコードでの開発が可能であることから、システム連携のコストや工数の削減、難しさの解消が期待される。

これまでもデータ連携やシステム連携を実現するツールは提供されてきたが、それらとiPaaSではどのような違いがあるのか。iPaaSならではのメリットや導入する際にどのようなことに気を付ければよいのか。2020年にBoomiの日本カントリーマネージャーに就任した堀 和紀氏に聞いた。

iPaaSの特徴とメリット

iPaaSは、オンプレミスのデータ連携を主軸としたETL、EAI、ESBなどのツールとの違いを問われることが多い。一般的に「SaaSの連携に適している」と説明されてきたが、近年は各ベンダーが得意分野を軸に機能を広げ、その境界は曖昧になっている。

システム連携の市場では、「Zapier」(Zapier)や「Anyflow」(Anyflow)のようにあるイベントをきっかけにしてシステムをまたいだ定型の処理が実行されるもの、「AWS Glue ETL」(Amazon Web Services)のようにデータウェアハウスにデータを投入するなどの目的で、バッチ処理によってシステムのデータを抽出、加工、集約するもの、「Boomi AtomSphere TM Platform」(Boomi)や「Informatica Intelligent Cloud Services」(Informatica)に代表されるように、各システムに分散されるデータを連携するための機能をワンストップで提供するもの、「Anypoint Platform」(MuleSoft)のように、SOA(サービス指向アーキテクチャ)を実現するために、各システムのビジネスプロセスをサービスの単位に分割し、バスを介して各種データやサービスを疎結合で連携させるESB領域に近いものもある。

これらは広義のiPaaSに分類され、機能の重複もある。市場にはこれらiPaaSと呼ばれる製品が幾つもあるが、2021年の「Enterprise Integration Platform as a Serviceのガートナー・マジック・クアドラント」のリーダーとして評価されたベンダーに共通する特徴について、堀氏は「クラウドネイティブ」「ローコード開発」を主なポイントとして挙げる。

| ベンダー | サービス |

|---|---|

| Informatica | Informatica Intelligent Cloud Services |

| Boomi | Boomi AtomSphere Platform |

| Workato | Workato |

| SAP | SAP Cloud Platform Integration Suite |

| MuleSoft | Anypoint Platform |

| Oracle | Oracle Integration Cloud Service |

| Microsoft | Azure Logic Apps |

| TIBCO Software | TIBCO Cloud Integration |

クラウドネイティブ

iPaaSは、連携基盤をクラウドサービスとして提供することで、インフラの準備やインストールの手間がなく、契約後に設定さえすればすぐに使えることが特徴だ。

Boomi AtomSphere Platformは、データの抽出やデータプレパレーションと呼ばれる加工や変換作業、データマッピング、データ交換、API管理、連携フローの作成といった各種開発、管理機能をクラウドサービスとして提供する。連携対象システムがオンプレミスにある場合も利用できるので、SaaS間の連携だけでなく、SaaSとオンプレミスシステムの連携も可能だ。

また、図2にあるように実行環境はクラウド、オンプレミス問わず配置できるので、セキュリティ要件にも対応しやすいという。

ローコード開発

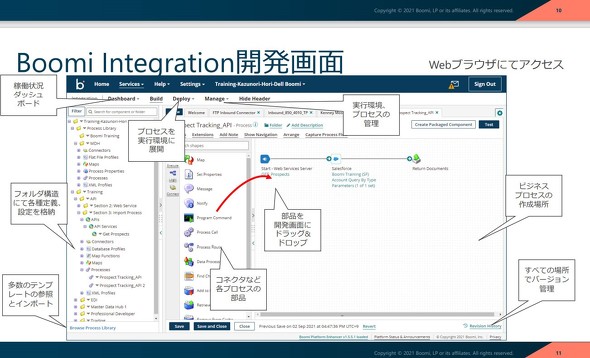

システム連携の複雑な工程をローコードで実現することもiPaaSの特徴とされる。例えばBoomi AtomSphere Platformは、連携フローを意味する「プロセス」を作成する際にWebブラウザから「Boomi AtomSphere」という開発ツールにログインし、Integrationの開発環境から接続先の情報をまとめたコネクターなどの連携部品を作業エリアにドラッグ&ドロップで配置すればよい。プロセスに対する各種定義の設定やプロセスの管理も開発画面から実施できる。

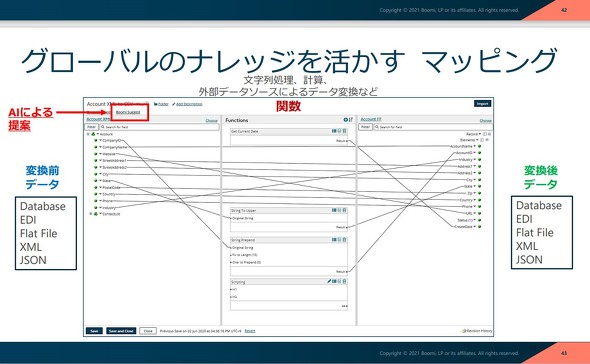

システム連携の難関としてデータマッピングの作業があるが、これも異なるシステム間で同じ項目や要素を指し示しているデータを、グラフィカルに線でつなげばよい。なお、Boomi AtomSphereはAIによってデータ項目を解析し、マッピングの作業を自動化する機能を用意している。「Boomiがシングルインスタンス、マルチテナント環境でサービスを提供している利点を生かし、全世界のユーザーの設定情報を解析した結果をAIによる解析に活用している」と堀氏は話す。

一般的にはシステム連携の実現には大手SIerなどと手を組んで相応の投資が必要であるとされ、費用が数億円に上ることも珍しくはない。これに対し、ローコード開発を前提とするiPaaSを採用すれば、情報システム部門だけでシステム連携を実現できることもある。組織内にノウハウを蓄積して内製化ができれば開発スピードの向上や外部委託のコスト削減が可能になる。

ただし、現在市場で人気のiPaaSは海外製が多い。日本のSIerのような手厚いサポートは得られないことを前提に、ある程度の知識と経験を持った人材は必要だ。

大日本印刷は基幹システムとSalesforceのデータを掛け合わせて新しい顧客の獲得につなげる施策にBoomi AtomSphere Platformを活用し、情報システム子会社だけでデータ連携の自動化を実現した。開発期間は、スクラッチ開発と比較して約半分に短縮したという。

参考までに、iPaaSの導入メリットについてForresterがBoomiの顧客を対象にしたTEI調査(Total Economic Impact:総経済効果)においては、平均して、システム統合にかかる時間を65%削減し、従来のインテグレーション環境からの置き換えで2.3百万ドル(約2億6200万円)のコストを削減したと報告されている。売り上げ拡大や、データ統合による新しい付加価値も確認されており、ユーザー企業は平均して6カ月で投資を回収し、3年間で投資対効果が410%を超えている。

なおiPaaSはAPIを活用した各種コネクターによって連携を実現するもので、メインフレームなどのAPIが公開されていないシステムは連携そのものが難しい。この場合は、メインフレームをクラウドなどのオープン環境に接続するためのAPI開発を請け負うベンダーを頼る方法がある。

iPaaSの選定ポイント

システム連携をゴールとするiPaaSは、連携機能だけを比較しても違いが分かりづらい。小さく始めて拡張できることがクラウドサービスのメリットだが、製品によって小規模なプロジェクトに対応していない場合があり初期費用に開きがあるため、単純な比較は難しい。

製品を選定するにあたって、一度PoC(概念検証)を実施してみて、本当にノーコードで開発できるのかといった使い勝手や、新たな連携ニーズが生まれた際に、どれだけ早く対応できるかという拡張性を調べることを堀氏は強く薦める。

堀氏は、一つのAPIを開発する際に数カ月かかる製品もあるとして、ビジネスのニーズに素早く対応するためには、1週間ほどでプロトタイプを作成し、即時に関係者の意見を反映しながらプラッシュアップできるようなスピード感が必要だという。

開発のスピードを上げる要素はさまざまあるが、例えばBoomi AtomSphere Platformでは、一度作成したプロセス部品やプロセスに対して設定した定義、データマッピングの定義などを部品化し、別のプロセスで再利用できるといった工夫がある。

iPaaSの利用が進む欧米では、導入した製品の拡張性に不満を感じる企業が、契約更新のタイミングでリプレースを図るケースもみられるという。iPaaSは1つのプロジェクトのためだけに導入するものではなく、長期的に適用範囲を拡張することを念頭に置き、製品選定の際は「システム連携のニーズに素早く応えられるか」「バージョンアップ対応などの保守性に問題ないか」をチェックしたい。

その他、海外製のiPaaSは日本を中心に展開するクラウドサービスとの連携が不向きな場合もあるため、連携対象のSaaSのコネクターを用意しているかも重要なチェックポイントとなるだろう。

iPaaSの正しく運用するためのポイント

堀氏は、iPaaSを正しく運用する上で、プロセスの標準化と管理、エラーハンドリングが重要だという。

標準化のための取り組みとして、プロセスの命名規則や、部品を格納するフォルダの場所、プロセスを開発するユーザーの権限などに関するルールを決めておくことなどが挙げられる。こうしたルールを策定しないままシステム連携の範囲を拡張すれば、「野良プロセス・API」が複雑に入り乱れる「スパゲティ状態」に陥るという。

新しくシステム連携のプロセスを開発する際は、標準化のルールが順守されるよう管理する必要がある。途中で連携処理が何らかの理由で停止した際は、担当者にエラーメッセージを送信するなど、エラーハンドリングの仕組みも標準化し実装しなければならない。

Boomiでは「i(インテグレーション)CoE」と呼ばれるガバナンスチームがiPaaSの開発や運用時にチェックすべき要点をフレームワークにまとめて社内実践する他、そのフレームワークを顧客にも「人」と「プロセス」「技術」の観点で提供している。

デルとEMCジャパンという巨大企業が統合して生まれたデル・テクノロジーズは、両社合わせて50以上のシステムを、Boomi AtomSphere Platformを使って2年で統合した。そのプロジェクトを主導したのが、社内に設置したiCoEだ。営業データが統合されたことで売り上げ増加にも寄与している。現在もシステムを統合するプロセスを継続的にビジネス部門が開発しており、リリース前にはガバナンスチームがクオリティーチェックをする。

Boomiは日本での本格的な展開に向けて、サービスのUIをはじめ、マニュアル、オンライントレーニング、ユーザーが利用する際のナレッジベースの日本語化を進めている。同社のオンライントレーニングは無料で利用でき、実機でのトライアル環境を自由に使える。

2020年12月にIDCが実施した「国内企業のデジタルトランスフォーメーション動向調査」によれば、企業が抱えるDXの課題として「イノベーションのサイロ化」「DXのサイロ化」が挙げられている(注1)。オンプレミスやクラウド、ハイブリッドといった環境の違いにかかわらず、高速なシステム連携を実現するとされるiPaaSの進化に期待がかかる。

注1:IDC Japan「デジタルトランスフォーメーション動向調査 国内と世界の比較結果を発表」(2020年12月22日)

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.