カワサキが挑む「つながるバイク」前人未踏のクラウド活用

嗜好性の高い自動二輪車を提供し、ユーザーに愛される「ファンの多いバイク屋」であるカワサキが、ライダーと機体の絆を深めるクラウドサービスをリリースしている。

個性的な自動二輪車を提供し、熱烈なファンを抱えるカワサキモータースが2022年5月26日、「AWS Summit Online 2022」に参加した。「カワサキが目指すコネクティッドビークル 〜世界中のライダーに届ける新たなライディング体験〜」と題した講演で同社の志村拡俊氏(企画本部 コネクティッド推進部)が登壇し、同社のファンが愛する「走りの楽しさ」をより深く支援するサービスと、それを開発したマイクロサービスアーキテクチャについて語った。

「走りを楽しむ」に特化 走行補助アプリ「RIDELOGY THE APP MOTORCYCLE」

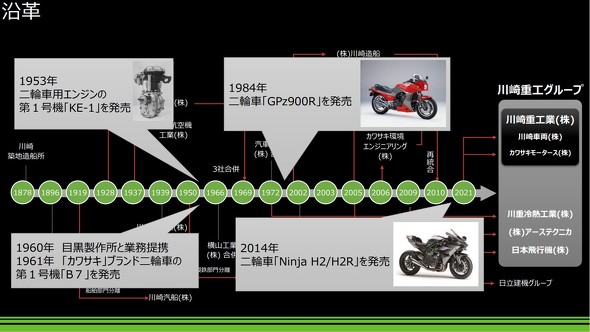

カワサキモータース(以下、カワサキ)は川崎重工業を親会社に持ち、モータサイクル&エンジン事業でグループ売り上げの一角を担う。「GPZ900R」(通称「Ninja」)などの時代を象徴するような機体やグリーンのカウルを始めとする個性が愛され、同社のユーザーにはいわゆる「マニア」も多い。

志村氏によれば、自動二輪車は耐環境性能や搭載性に関して自動車とは異なる厳しい基準が設けられ、その上で同社のファンは乗り物を「楽しむ」傾向が強い。そのため同社は「乗り物を使った移動」にとどまらない価値を提供する「コネクティッドビーグル」の開発に力を入れる。

同社のクラウドサービスは、走行補助アプリ「RIDELOGY THE APP MOTORCYCLE」を通してデータを収集/分析するものだ。スコアリングした走行プロファイルやメンテナンス情報を提供したり、ユーザーの走りを支援したりといった方法で新たな走行体験をもたらす他、同社の今後の開発やセールスにも活用する。

同アプリは2018年にリリースされ、当初はエッジに特化したものを2021にバージョンアップして、サービスを大幅に拡充したものだ。主な機能には「モーターサイクルの状態やセッティングの可視化」「メンテナンス履歴の保存」「『乗り味』をアプリから調整できるチューニング機能」「走行履歴の保存/共有機能」などがある。エンジン回転数やスロットル開度を記録して地図やグラフ、3Dアニメーションでプレイバックできる機能もある。

「自身のライディングログを他の方のログと見比べたり、ツーリング計画の参考にしたりできる。今後もライダーとモーターサイクルのつながりをサポートする機能改良を進めたい」(志村氏)

同システムは2021年時点で13車種、累計11万5千台に提供され、今後も適用車種を拡大する見通しだ。コネクティッドビーグルは車両の状態や周囲の道路状況などを取得して分析して新たな価値を生み出すことが期待されており、同社はオフロードバイクやジェットスキーといった乗り物も同様の価値創造ができると考えている。

AWSフル活用マイクロサービスアーキテクチャ

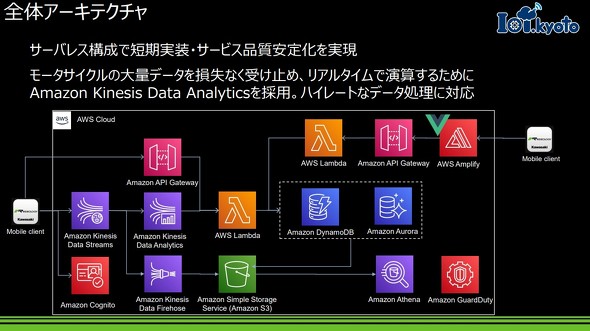

コネクティッドビーグルで実現するマイクロサービスアーキテクチャは下図の通りだ。モーターサイクルならではの大量のデータをリアルタイムで処理する必要があり、それにスケーリングや再送処理などの堅牢性を考慮して「Amazon Kinesis」の周辺サービスを採用した。クライアントであるスマートフォンアプリとAWSサービス間の認証には「Amazon Cognito」を使用し、アプリ内で使用するデータは「Amazon DynamoDB」(以下、DynamoDB)に格納する。データのやりとりはAmazon Kinesisと「Amazon API Gateway」を使用している。なお、一部の非構造データや大容量データについては署名付きURLを用いて「Amazon S3」にアクセスする。また、DynamoDBで要件が満たせないユーザー検索や統計情報に対応するため「Amazon Aurora」を部分的に使用している。

本番リリース後は数千〜数万台のデバイスとの接続が予想され、データ送信料は一日当たり数十GBになると見込まれた。負荷テストを繰り返してシステムの異常検知やオペレーションフローのシミュレーションを実施した。本番リリースから半年でAmazon S3の保存データは約5億レコードに達したが、大きな問題なく運用ができたという。

このようなマイクロサービスアーキテクチャでは監視ポイントが多岐にわたる。運用監視や障害対応をするには、それぞれのサービスからの情報を一元的に集約して把握する必要がある。そのため「Amazon CloudWatch」を用いてそれぞれのサービスごとにメトリクスを設定し、ダッシュボード化した。さらに、分散トレーシングサービスとして「AWS X-Ray」を利用して監視メトリクスを定め「Amazon CloudWatch Alarm」を設定した。「Amazon SNS」を介して開発者に通知することでトラブルを事前に検知。ダッシュボード監視が不要な「手放し運用」を実現した。

見通しの立たない開発スケールをAWSが支えた

志村氏は「アジャイルで要件を追加していった部分も多いが、『AWS Amplify』を利用して簡単に構築とデプロイができた」と当時を振り返る。

開発に当たって課題となったのは、開発と運用コストを含めたスケーラビリティだっだ。エッジ版をリリースした直後の2018年10月にクラウド利用を構想したプロジェクトを開始したが、同社はITサービスの開発経験に乏しく、利用者数の見通しも立ちにくいためイニシャルコストが制限される一方で、対象製品は将来的に数十万台に拡大する計画だった。

こうした背景から、パートナー企業の協力も得つつ、なるべくサーバレス、マネージドのサービスを活用すること、アジャイル型の開発を進める方針を決定し、開発負担を軽減するためIaC(Infrastructure as Code)とCI/CDパイプラインを構築した。

開発環境を整えたのち、まずはデータ収集部分と収集したデータを加工してスマホアプリと連携するAPI部分を開発した。続いてメンテナンス履歴管理やライディングログの共有機能といった新機能の開発に着手したが、志村氏は「API群の開発においてコア部分の開発が完了していたので、新機能は要件整理も含めスムーズに開発できた」と語り、マイクロサービス化のメリットを振り返る。

コロナ禍の影響で実証試験は遅れが出たがIaCの導入が功を奏し、環境を切り分けて開発と実証試験の同時進行ができた。この実証試験において運用監視や障害対応の困難さが発覚したため、運用ダッシュボードの開発を要件に追加したという。

「開発したほぼ全てのサービスをAWS CDKで管理していたため、他リージョンへの展開や他アカウントへの水平展開も迅速にできた。開発当初に決めきれなかったことを進捗に応じて柔軟に対応できた点を高く評価している」(志村氏)

「AWS CodePipeline」などを利用して自動でのテストやデプロイも可能として、開発速度を加速させた。「インフラや運用の属人化を極力排除し運用性の高い開発環境を実現したことで、アジャイル開発を促進できた」と志村氏は語る。

同社は現在、全社的なデータ利活用に向けて分析基盤の構築を進めている。データ加工やテーブル作成、BIサービスなどにAWSのマネージドサービスを活用する見通しだ。今後は同システムをオフロード四輪車やジェットスキーに適用したり、音声コミュニケーションの機能を搭載したりといった予定もある。ユーザーと愛機、ユーザー同士、ユーザーと企業のつながりが、ますます密になっていきそうだ。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.