AIエージェントが業務にもたらす変化とは 会議から契約チェックまで

バックオフィス業務へのAI導入が進んでいる。Zoom(ZVC JAPAN)とLegalOn Cloud(LegalOn Technologies)の最新事例から生成AIとAIエージェントがもたらす業務変革の可能性を探る。

2025年は、AIエージェントの活用が本格化する年とされ、多くの業務アプリケーションに自律的にタスクを実行するAIアシスタント機能が組み込まれつつある。AIエージェントにはさまざまな種類があり、業務アプリの操作やデータ活用を支援するものや、法務・総務・経理など特定の業務領域のプロセス全体を効率化するものがある。さらに、これらのAIエージェントが連携することで、より高度な業務の自動化が可能になると期待されている。

具体的に、これらのAIエージェントによって業務がどのように変わるのか。ZVC JAPANの佐藤仁是氏(執行役員)と、LegalOn Technologiesの辻川翔氏(フィールドセールスゼネラルマネージャー)が、ビジネスおよびバックオフィス業務での具体的な活用事例について語った。

Zoom AI Companionは何がすごいのか

世界の企業における生成AI活用の現状について、佐藤氏は意外な数字を示した。

「海外の調査によると、生成AIを実際に活用している企業は約20%と言われています。これだけ生成AIの話が耳に届いている中で、なかなか本格導入には踏み切っていないのが現状です」

日本企業の状況はより深刻だ。帝国データバンクが約4800社に実施した調査によると、生成AIを使用している企業は17%にとどまっている。さらに50%以上の企業が「検討もしていない」と回答しており、この点でグローバルとの大きな開きがある。特に大手企業ほど検討が進んでいない傾向が見られるという。

この状況について佐藤氏は、企業がAI導入をためらう理由を「4つの不」で説明した。

第一の「不要」は、AI導入の目的やゴールが明確でないため、ROI(費用対効果)が算出できず、必要性を見いだせない状態であることだ。第二の「不急」は、新しい技術やより低コストの選択肢が次々と登場する中で、どのタイミングでどのモデルやベンダーを選ぶべきか判断できないことを指す。

第三の「不信」は、自社や個人のデータが流出してAIのトレーニングに使用されることへの懸念だ。そして第四の「不適」は、導入後の実務での活用に不安があることだという。業種や業界による適合性の問題、AIを使いこなせる人材やトレーニングできる人材不足などもあり、自社に合わないのではないかという疑念が根底にある。

Zoom Communicationsは、この課題解決を目指して「Zoom AI Companion」を提供している。Zoom AI Companionは、「Zoom Workplace」を含むZoomが展開するプラットフォーム内で機能するAIエージェントで、会議やチャット、メールなどのビジネスコンテンツの要約作成、ホワイトボードでのタスク管理、議事録作成などの自動化を実現する。さらに、必要なタスクを外部サービスと連携させることも可能だ。

さまざまなLLM(大規模言語モデル)を組み合わせていることも特徴だ。Zoom独自のLLMのほか、OpenAI、Anthropic、Metaなど業界をリードする各社のLLMを組み合わせることで、高品質な結果を提供している。

すでに全世界で400万社以上の企業がZoom AI Companionを利用しており、アメリカではフォーチュン500に入る企業の57%が導入している。その背景には業務効率化の具体的な成果があるという。

Zoom Workspaceを利用したオンライン会議においては、会議終了後、参加者は要約された議事録を確認できる。商談においては顧客との対話の内容を自動分析し、点数化できる。これにより、営業担当者は自らの商談スキルを振り返り、改善点を具体的に把握できるため、若手従業員の成長支援にもつながる。採用面接においては、候補者の回答や面接官の質問内容を分析し、より客観的な評価を支援することが可能になる。こうした仕組みをZoom AI Companionが実現する。

Zoomの有償契約を持つユーザーであれば、追加料金なしでZoom AI Companionをすぐに利用できる点だ。これにより、ROIの計算や用途の精査に時間をかけることなく、誰でも手軽にAIの利便性を実感できる。

「まずはZoomでAI活用の第一歩を踏み出してみましょう。その一歩が、周りのチームや部門に広がり、生成AIを活用するマインドが全社に醸成されていきます」と佐藤氏は締めくくった。

法務・総務部門こそAI活用の主戦場に

LegalOn Technologiesの辻川氏は、バックオフィス業務と生成AIの親和性の高さを指摘した。生成AIが得意とするバックオフィス業務のカテゴリーとして、社内文書の管理や資料作成、社内情報の検索、多言語コミュニケーション支援が挙げられる。これらの業務を効率化することで時間を創出できる。

同社は全社の議事録作成や要約生成、ドキュメントの検索などでAIを利用している。営業部門では、商談時の議事録作成に、マーケティング部門ではメルマガやセミナーページのドラフト作成にZoom AI Companionが活躍しているという。

特に法務部門では、契約書関連業務には自社の「LegalOn Cloud」を利用しているが、その他のデータ集計などの周辺業務には他社の生成AIを使用している。

従来は契約書の種類や日次・月次の件数、メンバーごとの対応件数や工数などを細かく把握できていなかった。しかし、「Microsoft Excel」と「Power Query」を活用してデータを定量的に可視化し、さらに生成AIを導入することで、未経験者でも効率的にデータ集計ができるようになった。AI活用をどこから始めるかを考えたとき、法務・総務・管理部門からが最適だと辻川氏は語る。

「これらの部門は業務領域が広く曖昧という特徴があります。そのため、少人数で多岐にわたる業務をカバーしている企業が多いのが現状です。業務は増えているにもかかわらず、人員は増やせない。人手不足の中で盤石な体制を構築するには、AIのような最先端のテクノロジーを取り入れることが不可欠です」

特に、反復的な作業や情報整理をAIに任せることで、本来の専門業務に集中できる環境を整えることが可能になると提言した。

AIが実現する次世代の契約書レビュー

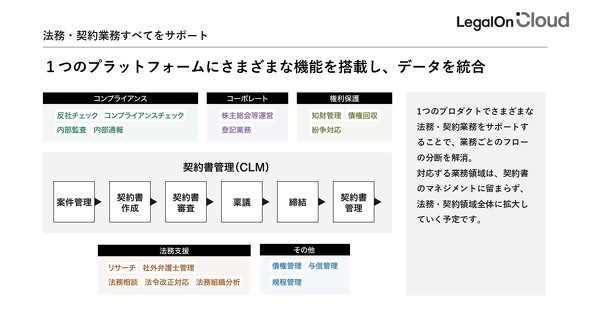

LegalOn Technologiesは、特に法務分野の課題解決を目指して、AI法務プラットフォーム「LegalOn Cloud」を提供している。

「LegalOn Cloud」は、企業のニーズに応じて、マターマネジメント、コントラクトマネジメント、契約審査、契約書管理(CLM)などの法務関連の体制を構築できる。日常業務を通じて蓄積されたナレッジはAIによって自動整理され、必要な情報が適切なタイミングで提示される仕組みになっている。

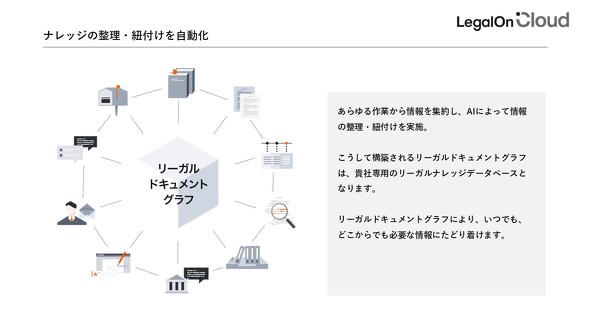

特徴的なのは、「リーガルドキュメントグラフ」と呼ばれる仕組みだ。これは、契約書や法務文書の情報を体系的に整理、構造化するシステムだ。ある契約書の条項が他の契約書のどの条項と関連しているか、どの法令に基づいているかといった情報を自動でひも付ける。この仕組みにより、企業内の法務ナレッジが相互に結び付き、独自のデータベースとして利用できるようになる。

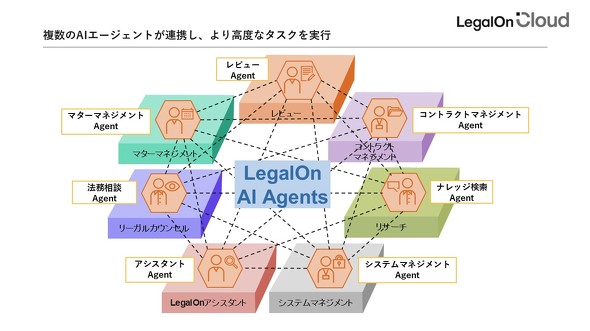

このリーガルドキュメントグラフを基盤として、同社の「LegalOn AI Agents」を含む複数のAIエージェントが連携する「マルチエージェントシステム」が動作する。契約書の審査や修正案の提案、ワークフローの管理や承認、案件の進捗や期限の管理など、それぞれの業務において専門の役割を持つAIエージェントが存在し、それらが協調しながら業務を遂行する。

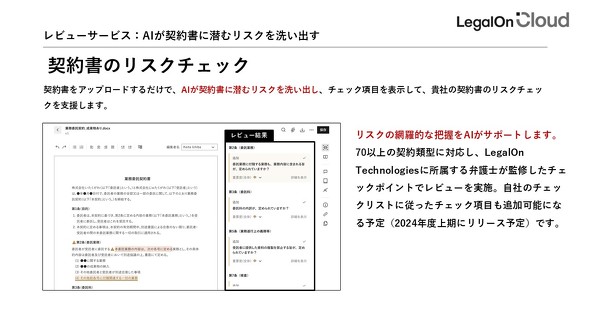

辻川氏が披露したデモでは、契約書のリスクチェック機能が紹介された。契約書ファイルをアップロードすると、独自のOCRとAIがその内容をテキスト化し、契約書情報を自動登録する。その後、数秒でレビュー結果を表示し、追加、修正、削除、抜け落ちの4種類を指摘する。特に「抜け落ち」は、条項自体が丸ごと欠落しているといった不備を指摘する重要な機能だ。

さらに、法令順守チェック機能により、下請法やフリーランス法、独禁法への抵触有無、印紙税の要否なども確認可能だ。校正機能では、用語の統一や定義の整合性チェック、民法改正に伴う文言の修正提案などもできる。これらの機能により、契約書審査業務の効率化と品質向上を同時に実現している。

このように「LegalOn Cloud」は、単なる契約書管理システムではなく、AIエージェントを活用した包括的な法務支援プラットフォームとして機能している。今後も法務業務のデジタル化と効率化をより幅広く支援していくべく機能拡充を計画しているという。

本記事は、LegalOn Technologiesが2025年2月13日に開催したセミナー「生成AI×ビジネスの最前線。あなたの仕事はどう変わる?」の内容を編集部で再構成した。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.