情報、ナレッジ管理ツールを導入しても活用されない本当のワケ:ナレッジ管理ツールの利用状況(2025年)/後編

「ナレッジ管理ツールの利用状況/2025年(実施期間:2025年2月26日〜3月14日、回答件数:186件)」の調査結果を基に、企業がアナログなナレッジ管理の手法に頼らざるを得ない理由や、導入済みのツールに対する企業の所感などを紹介する。

ナレッジ管理(ナレッジマネジメント)の意識が高まっている。前編では、企業がナレッジを管理するために使用しているツールや、その手法に対する不満を紹介した。

企業からは「従業員の若返りに対し、ナレッジやスキルの平準化が進んでおらず全体の営業力が低下している」――といった声も聞かれる。こうした問題はなぜ起こるのか。

後編では「ナレッジ管理ツールの利用状況/2025年(実施期間:2025年2月26日〜3月14日、回答件数:186件)」の調査結果を基に、企業がアナログなナレッジ管理の手法に頼らざるを得ない理由や、導入済みのツールに対する企業の所感などを紹介する。

ナレッジ管理をしたくてもツールを利用しない理由とは?

まず、ナレッジ管理機能を持つツールを利用していない回答者にその理由を聞いたところ、2つの問題が明らかになった。

1つ目は費用対効果だ。「価格のハードルが高く、どのようなツールがよいのか選定や導入が難しい」や「1つ目に費用の問題、2つ目に作業の手間の問題」のように、ツールの導入や運用にかかる負担が大きいとする声もあった。「少人数での作業が多いのでツールを使わなくても意思疎通できる」と判断するケースもある。

2つ目は経営層の理解不足だ。「会社でナレッジ管理の重要性を理解していない」や「経営層がナレッジ管理の重要性を理解していないから」「上層部が無知である」といった声が少なくなかった。ナレッジ管理は、組織横断で取り組むことで効果を最大化できるが、導入規模が大きくなるにつれて上位層の理解も必要になる。

上位層がナレッジ管理の重要性を理解しづらい背景には、一般的に「ツール導入による費用対効果が分かりにくい」といった理由がある。

ナレッジ管理ツール導入のきっかけは?

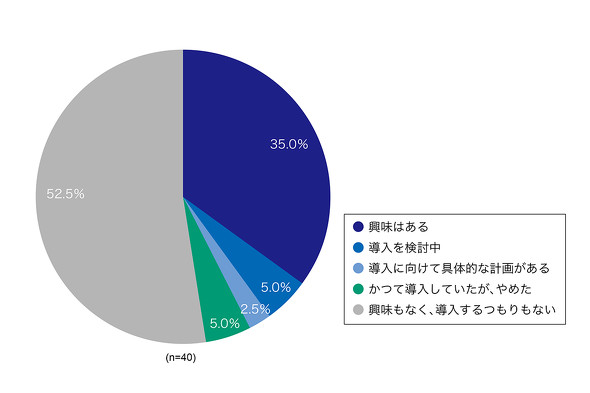

現在、ナレッジ管理機能を持つツールを利用していない回答者の42.5%は「今後導入する可能性がある」としている(図1)。

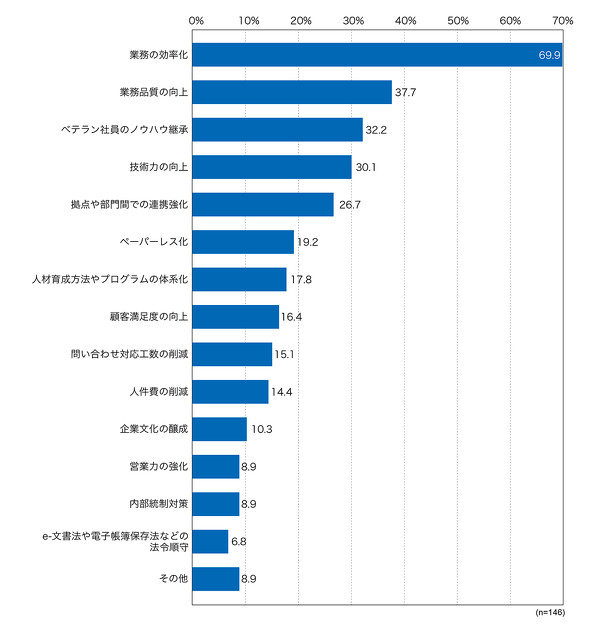

ツールを導入する目的としては「業務の効率化」(69.9%)が最多で、次いで「業務品質の向上」(37.7%)、「ベテラン社員のノウハウ継承」(32.2%)、「技術力の向上」(30.1%)が続いた(図2)。前編でも、従業員の若返りに対し、ナレッジやスキルの平準化が進んでおらず全体の営業力が低下している」という心配の声があることを紹介したように、業務の質や生産性が落ちているという課題を前にしてナレッジ管理の必要性を痛感するケースが多いようだ。

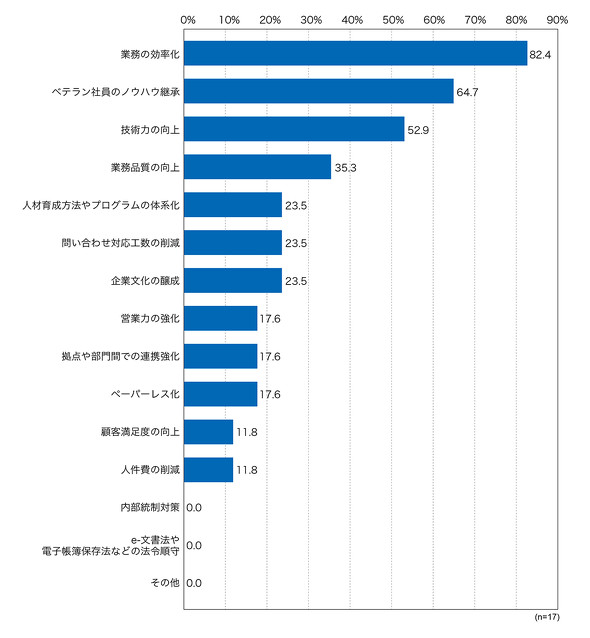

一方、既にナレッジ管理機能を持つツールを導入している回答者の目的は少し異なるようだ。「業務の効率化」(82.4%)が最も多いことはツール未導入の企業と変わらないが、2位に「ベテラン社員のノウハウ継承」(64.7%)、3位に「技術力の向上」(52.9%)が続き、「業務品質の向上」(35.3%)は4位だった(図3)。

企業がナレッジ管理ツールを導入する目的は、組織の成長度合いと現在直面している課題によってさまざまだ。未導入企業は、業務効率化やノウハウ継承といった基本的なニーズの解決を目指しているのに対し、導入済みの企業はツールでナレッジベースを充実させることで、従業員の技術力向上などを目指していると考えられる。

ツール導入者の過半数が「満足」と回答も……ナレッジ運用面の課題は山積

次に、ナレッジ管理機能を持つツールの導入者に満足度を聞いたところ「とても満足している」(5.5%)と「まあ満足している」(47.3%)を合わせて52.8%が満足していると回答した。一方で、「やや不満がある」(34.2%)と「とても不満がある」(13.0%)を合わせた47.2%が何らかの不満があると答えた。

満足とした回答者からは「共有に関するハードルが低くなった」や「電子化することにより紙を探さずどこからでもPCで情報を確認できるようになった」「ノウハウが蓄積されて生産性が向上した」「ナレッジの蓄積によって、顧客からの問合せ対応の工数の削減がされた。要員の削減に生かされている」といった声があった。

一方、不満と回答した方からは「マイナーバージョンアップによって操作性やGUIが変わり、作業性の効率を下げている」や「ナレッジドキュメントの内容更新時の作業性がもう一つだと感じる」「動作が遅い、頻繁なマイナーアップグレードと高い学習コスト」などの使い勝手やサポート面での不満が挙がった

さらにツール以外の面での不満も聞かれた。「ナレッジ管理ツールはあるが活用できていない」や「費用に見合うほどの効果を出せていない」「ナレッジ管理に関して部門横断、全社統一の管理システムがない」「ツールは全社的に導入しているが、運用は拠点ごとで情報が体系化できていない」など全社的なナレッジ活用につながっていないことを指摘する声が多かった。

全社単位で導入していても「ナレッジ登録された内容に個人のレベルがでるため、参照しても判断できないことがある」や「結局個人のノウハウが解放されていない」「集積度が低い」のように、ナレッジが活用できるレベルまで蓄積されないという悩みも多く寄せられた。こうした課題に対し「もっと全社でナレッジ化できるようインセンティブ制度にする、そもそもの資料化を定型フォームで蓄積するなどルール化が必要」や「ナレッジ蓄積のための機能はあるが、ナレッジ蓄積のためのインセンティブとなるような機能や社内メンバーに伝えるための機能がない」など、組織でナレッジの蓄積や体系化を促進させる運用設計を検討することはもちろん、そうした運用をサポートできるようベンダーの改善を求める声も聞かれた。

ナレッジ管理ツールにおけるAIエージェント機能とは

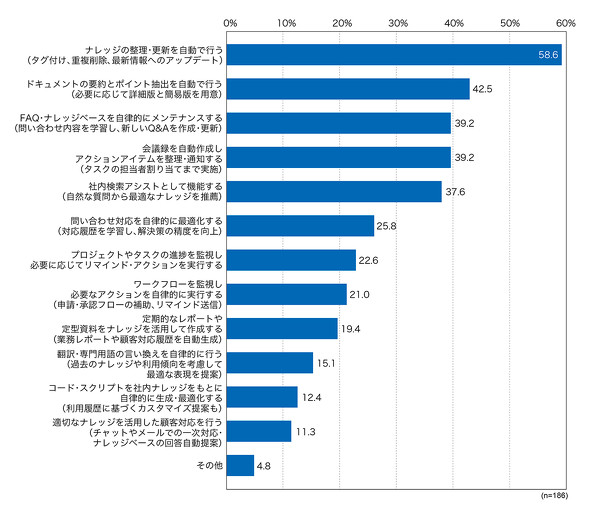

こうした課題に対し、昨今のツールではより自律的にタスクを実行し成果測定もしやすくする“AIエージェント機能”が開発、搭載されている。調査によると、AIエージェント機能に任せたいタスクでは「ナレッジの整理・更新を自動で行う(タグ付け、重複削除、最新情報へのアップデート)」(53.6%)や「ドキュメントの要約とポイント抽出を自動で行う(必要に応じて詳細版と簡易版を用意)」(42.5%)、「FAQ・ナレッジベースを自律的にメンテナンスする(問い合わせ内容を学習し、新しいQ&Aを作成・更新)」(39.2%)、「会議録を自動作成し、アクションアイテムを整理・通知する(タスクの担当者割り当てまで実施)」((39.2%))が上位に続き、どれもナレッジ管理で手間がかかる工程をサポートしてくれる機能となっている(図3

)。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.