会議やWeb面接をAIで即時解析、Zoomが仕掛ける新機能「Realtime Media Stream」とは?

AI活用が進む一方で、企業にとって大きな課題なのが質の高いリアルタイムデータの確保だ。Zoomはこの課題に対し、会議や通話から構造化データをリアルタイムで取得できる新機能「Realtime Media Stream」を発表した。

AI時代において、企業が抱える課題の一つが「質の高いデータの不足」だ。AI活用には、構造化され、リアルタイムに取得できるデータが不可欠だが、多くの企業はその確保に苦戦している。

Zoom Communicationsはこの課題に対する解決策として、新機能「Realtime Media Stream」(RTMS)を発表した(2025年夏にリリース予定)。RTMSによって、「Zoom Meetings」(以下、Zoom)での会議や音声通話、ウェビナー、コンタクトセンターなどから取得したリアルタイムデータをAIや大規模言語モデル(LLM)の強化に役立てられる。

ZVC JAPANの佐野 健氏(ISV事業開発部長)は、RTMSを使えば従来の方式と比べて、より効率的かつ低コストでZoomのデータをAIソリューションで活用できると説明する。

これまでとは大きく異なる、RTMSのリアルタイム解析の仕組み

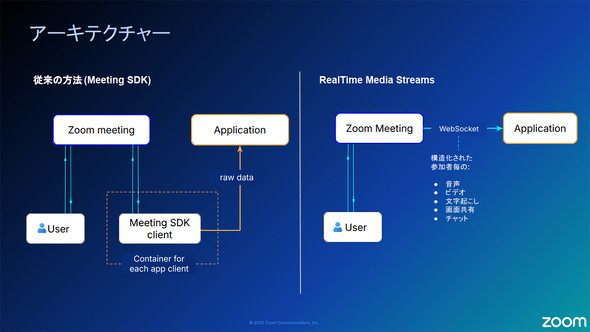

従来のZoom会議データの取得方法と、RTMSによる新たな方法とでは、その仕組みは大きく異なる。

これまでZoomミーティングのデータを活用するには、開発キット「Meeting SDK」を使って生データを取得する流れだった。ただし、得られるのは非構造化データのため、AIで活用するには別途データの整理や加工が必要だ。

一方、RTMSはZoomミーティングからWebSocketを通じて、リアルタイムに構造化されたデータをアプリケーションへ直接送信する。WebSocketとは、インターネットを介したリアルタイム通信の業界標準技術だ。一度接続が確立されるとサーバとクライアント間で継続的な通信が可能なため、リアルタイム処理に適している技術だ。「従来の通信方式とは異なり、毎回接続を確立し直す必要がないため、リアルタイムデータの転送に優位」だと佐野氏は説明する。

RTMSが取得するのは、Web会議の参加者ごとに整理された音声と映像、文字起こし、画面共有、チャットなどのデータだ。これにより、特定の参加者の表情をAIが分析したり、音声のトーンから感情を推定したりといった高度な処理が可能になる。

ZoomはRTMSの提供に当たり、プライバシーとセキュリティにも配慮している。従来のbot投入方式では、botが裏でどんな処理しているのか、誰がbotを投入したのかはユーザーには分からない。この問題の解決策として、新しいZoomクライアントソフトウェアをリリースした。これにより、ユーザーはRTMSで動作しているサービスを確認し、それぞれのデータの流れを把握でき、分かりやすく、よりスムーズな運用が可能になる。

また、RTMSの利用タイミングを柔軟にコントロールもできる。例えば、機密性の高い会議ではRTMSを無効にしたり、営業部門のミーティングだけを常時AI分析の対象に設定したりと、部門単位での細かなカスタマイズが可能だ。

RTMSの対応範囲はZoom会議に始まり、今後はZoomウェビナーや「Zoom Phone」「Zoom Contact Center」へと順次拡大される予定だ。これにより、企業はZoomの各種サービスから得られるリアルタイムデータを活用し、自社に最適化されたAIソリューションを構築できるようになる

RTMSで何ができる? ビジネスにおける3つの活用シーン

RTMSは、さまざまな業務シーンでの活用が期待されている。佐野氏は、特に有効な3つの活用シーンを紹介した。

1.AIによるリアルタイム支援

Zoomミーティング中に、AIが参加者に対してリアルタイムでアドバイスや話題を提案できる。既にZoomには商談支援機能「Zoom Revenue Accelerator」が実装されているが、RTMSを使えば営業以外の業務にも、企業独自のAIを活用したリアルタイム支援も可能だ。

2.コンプライアンス対応

会議や通話中の発言をリアルタイムでモニタリングし、不適切なキーワードが検出された際にアラートを出す、あるいはカスタマーハラスメントの兆候を検知してスーパーバイザーに自動通知するといった仕組みも構築可能だ。コンプライアンスの強化に直結する、実用性の高い活用例と言える。

3.オンライン診療の高度化

北米を中心にZoomが活用されているオンライン診療では、RTMSにより患者の表情や声のトーンをリアルタイムで解析し、診断の補助に役立てることが可能だ。また、診療内容を即時に電子カルテに反映させるといった活用も進んでいる。Zoomは、医療保険の携行性と責任に関する米国の法律「HIPAA」や日本のセキュリティ評価制度「ISMAP」といった厳格なセキュリティ認証を取得しており、医療分野でも安心して利用できる。

PKSHA TechnologyがRTMSを「面接コパイロット」に活用

RTMSのデベロッパープレビューにいち早く参加している企業の1社が、AIソリューションを手掛けるPKSHA Technology(パークシャテクノロジー)だ。同社は、面接官をサポートするAIツール「面接コパイロット」を提供している。

「面接コパイロット」はオンライン面接をリアルタイムで解析し、面接官に適切な質問の提案やQ&Aを整理することで、面接の質と候補者体験の向上を支援する。さらに、面接後には多角的なレポートを自動生成し、評価情報を整理することで、申し送り業務の負担軽減や評価基準の統一にも貢献する。

以下のように、このAIツールの特長は多岐にわたる。

- 評価基準の標準化により、公平で一貫性のある採用判断が可能になる

- 記録業務の自動化により、面接官は対話に集中できる環境を実現する

- 面接内容の要点をまとめた申し送りを効率的に作成する

面接終了後には、進行や態度に関するフィードバックを提供し、面接官自身のスキル向上もサポートする。

こうした高度な機能を実現するには、面接中の音声や映像、テキストデータをリアルタイムで処理する技術が不可欠だ。そこで重要なのが、ZoomのRTMSだ。Zoomを使ったオンライン面接のデータを取得し、PKSHAの独自AIが即座に分析・処理する。

特に人材採用といった特定領域でのAI活用は、企業の人材獲得競争における大きな差別化要因となるだろう。

RTMSの導入における3つのステップ

RTMSの導入を検討する企業に向けて、佐野氏は3つのステップを紹介する。

1.情報収集

まずは秘密保持契約(NDA)を締結し、RTMSの仕様書やサンプルコードを入手する。リリース前の段階から、事前の情報収集は可能だ。

2.テスト導入

次に、デベロッパープレビューに参加して実際のZoomミーティングでRTMSを試し、自社の環境でどのように活用できるかを検証できる。ただし、参加には枠があり、全ての希望企業がすぐに参加できるわけではない。状況によっては、正式リリースまで待機が必要になる場合もある。

3.利用開始

2025年7月の正式リリース以降、まずはZoomミーティングに対応したRTMSから順次提供が始まる。その後、ZoomウェビナーやZoom Phone、Zoomコンタクトセンターなどへ展開される予定だ。

特に日本企業からは、Zoom Phoneへの対応を求める声が多く寄せられているという。

RTMSは、企業が抱える「質の高いデータの不足」という課題を解決し、自社のAIやLLMの力を最大限に引き出すためのツールとなるだろう。2025年夏の本格リリースに向け、多くの企業が情報収集や早期導入の準備を進めることが予想されるという。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

Zoom WorkplaceはZoomと何が違う? 変更とメリットを総整理

Zoom WorkplaceはZoomと何が違う? 変更とメリットを総整理

ビデオ会議ツールの「Zoom One」が、AI機能を備えた統合コラボレーションプラットフォーム「Zoom Workplace」へと進化を遂げた。その狙いや特徴は。 Zoomの新コラボレーションプラットフォーム「Zoom Workplace」って何?

Zoomの新コラボレーションプラットフォーム「Zoom Workplace」って何?

Zoom Video Communicationsは2024年3月25日(現地時間)、コラボレーションプラットフォームである「Zoom Workplace」の他、AI機能の強化を発表した。