日本人1人当たり年間約2000円のサイバー詐欺 解決に向けた動きとは

SNSを利用した詐欺に対抗するにはどうしたらよいだろうか。デジタルサービスの作り込みの甘さや犯罪報告の難しさ、被害者が感じる恥ずかしさといった点が課題になりそうだ。「詐欺対策カンファレンスJapan 2025」の内容を紹介する。

日本ではオンラインをきっかけとした詐欺行為が法人、個人を問わず続いており、2024年には国民1人当たり2000円弱の被害額に達した。

サイバー空間の詐欺はどれほどの広がりをみせているのだろうか。2025年5月14日に都内で開催された「詐欺対策カンファレンスJapan 2025」(主催:Global Anti-Scam Alliance《GASA》)の内容を紹介する。

カンファレンスでは警察幹部が登壇する基調講演に加え、海外からも詐欺対策において官民連携を推進するキーパーソンを招き、各国の取り組みが紹介された。異業種間での詐欺データ共有や各企業の顧客保護をテーマとしたディスカッションも開かれた。

日本人1人当たり2000円のサイバー詐欺 解決に向けた動きとは

忙しい読者のための要約

- SNS犯罪の被害額は国内で年間約700億円、SNS型投資詐欺とSNS型ロマンス詐欺は合計して年間約1300億円

- ディープフェイク(動画)を見破るツールは消費者向けに市販されている

- シンガポールでは国がモバイルアプリを提供してSNSを使った詐欺を報告しやすくしている

- 韓国ではサムスンのスマホに詐欺の報告用アプリをプリインストールしている

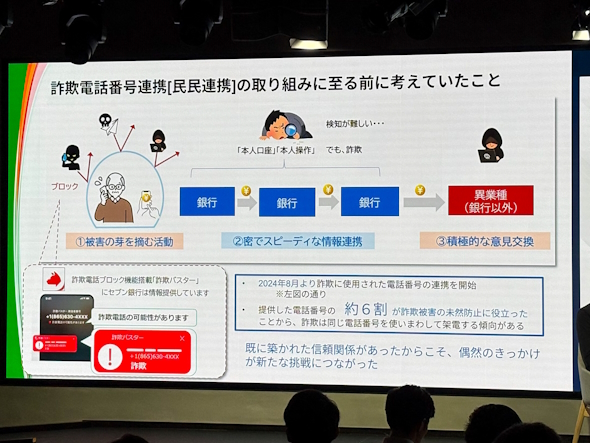

- セブン銀行は詐欺に使われた電話番号をトレンドマイクロに提供している

Global Anti-Scam Alliance(GASA)は世界中の消費者を詐欺から守ることを使命とする非営利団体だ。銀行や政府、法執行機関、通信事業者、プラットフォームなど、さまざまな関係者と連携し、詐欺対策に取り組んでいる。GASAのジョージ・エイブラハム氏(マネージングディレクター)は「インテリジェンス情報の共有」「事業者間のネットワーク作成」「調査研究の提供」「グローバルシグナルエクスチェンジの提供」という4つの柱がGASAにあると述べた。設立からはまだ5年未満の若い組織ながら、Googleやトレンドマイクロなどの基盤メンバーをはじめ、100を超える会員を擁している。

「詐欺」は世界的な課題

VIPキーノートでは警察庁 組織犯罪対策部長の江口有隣氏が登壇し、日本における詐欺対策の現状を語った。犯罪組織にとって詐欺は直接的に資産を得られるメリットの大きい犯罪だということに加え、ICTの発達がその犯行を容易にし、リスク回避を可能にしているとした。

特殊詐欺は約20年前から、電話を使った犯罪として増えてきた。最近ではSNSを活用しており、被害額も2024年で721億円と急増している。SNS型投資詐欺・ロマンス詐欺も急増しており、2024年は1200億円超の被害が発生した*。「これらを合わせると、日本国民の被害は2000億円近くになった」と江口氏は述べる。

*「令和6年における特殊詐欺及びSNS型投資・ロマンス詐欺の認知・検挙状況等について(暫定版)」(警察庁)によれば、2024年の特殊詐欺の認知件数は2万0987件、被害額は721.5億円(1日当たり1億9714万円)。なお、警察庁がいう特殊詐欺とは被害者に電話をかけるなどして対面することなく信頼させ、指定した預貯金口座への振込みその他の方法により、不特定多数の者から現金などをだまし取る犯罪のことだ。SNS型投資・ロマンス詐欺の認知件数は1万164件、被害額は1268.0億円(1日当たり3億4644万円)だ。警察庁がいうSNS型投資詐欺とはSNSなどを通じて対面することなく、交信を重ねるなどして関係を深めて信用させ、投資金名目やその利益の出金手数料名目などで金銭などをだまし取る詐欺で、SNS型ロマンス詐欺はSNSなどを通じて対面することなく、交信を重ねるなどして関係を深めて信用させ、恋愛感情や親近感を抱かせて金銭などをだまし取る詐欺としている。なお、SNS型投資詐欺にはSNS型ロマンス詐欺は含まれていない。

犯罪対策閣僚会議は「国民を詐欺から守るための総合対策」を2025年4月に取りまとめた。ここには犯行に使われたSNSアカウントの利用停止や、金融機関との連携を一層推進すること、犯罪者を逃さないためのさまざまな対策が含まれている。

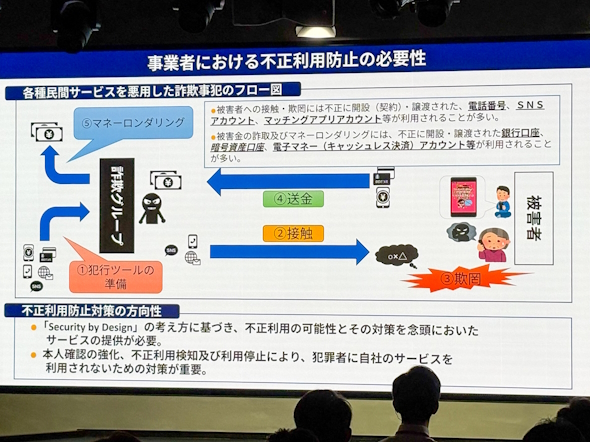

江口氏は現状を踏まえ、巧妙化する詐欺に対してはシステム開発における「セキュリティ・バイ・デザイン」の考え方を取り入れ、サービスの設計段階から不正利用されない仕組みを考えることが重要だと述べた。詐欺は手口が変化することを前提として、それに対応できる運用体制を整えることも重要であり、さらに「国民への注意喚起も重要だが、その前段階で犯人との接触を断つことも大事だ」と指摘した。

江口氏はICTが本来“幸福のための道具”だと述べた。それが「犯罪者に利することのないよう、われわれ正義の側が連携し、設計段階、運用段階で止められるよう、情報の共有や共同の対処ができるよう、幅広く皆で協力し、詐欺を減らす流れにつなげたい」とした。

ディープフェイク副社長が登場

トレンドマイクロ取締役副社長 大三川 彰彦氏はセキュリティベンダーとしてのトレンドマイクロの立場で、詐欺をどう防ぐかを語った。大三川氏は動画であいさつしつつ、それが誰にでも見つけることができるツールを使ったディープフェイクによるものだと紹介した。日本語以外でも違和感なく話す様子をデモしつつ、生成AIが詐欺のツールとして浸透しつつある現状を紹介した。

大三川氏は昨今の詐欺の状況を「入り口が巧妙化して、五感に訴えるものに変化した」と述べた。有名人だけでなく一般の利用者も標的になっており、さまざまな心理的アプローチが用いられているという。

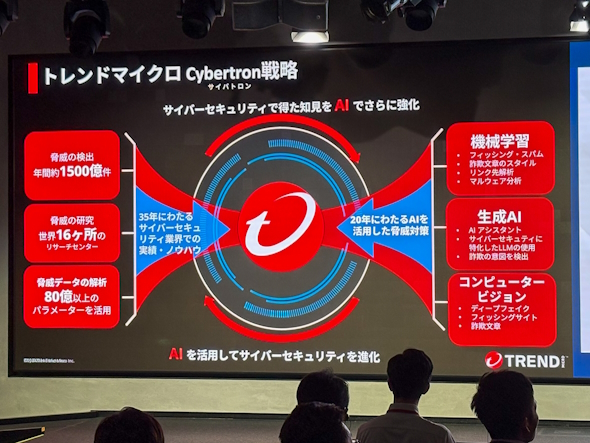

同社はこれまでのマルウェアのような脅威をコーディングベースのスレット(脅威)、そして詐欺などを「ランゲージスレット」と定義しており、同社の製品はその両方の知見を蓄積していると述べた。トレンドマイクロがコンシューマーに提供している「詐欺バスター」では、映像や画像のディープフェイクを検知するための仕組みを取り入れるだけでなく、同社の脅威情報LLM(大規模言語モデル)「サイバトロン(Cybertron)」をオープンソースとして提供していることをアピールした。

大三川氏はプロアクティブな方法を含めて詐欺に対処することが重要だと述べ、「官民、産官学を含め、業界の特徴や知見を持ち寄り共有することで、国民の皆さんを守っていきたい」とした。

「報告」から対策が始まる シンガポールや韓国の事例は

カンファレンスでは世界各国からのスピーカーも登壇した。

シンガポール警察のAnti-Scam Command SupreintendentのAileen Yap氏は統計取得を始めた2017年から8年間で、詐欺被害が10倍に増加していると述べた。2024年には11億ドルに達し、過去最高の被害額となった。

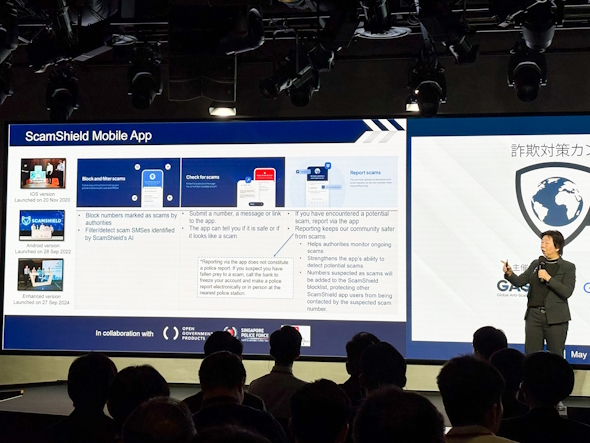

シンガポールでは詐欺被害に対し「報告を行うことができれば、被害者を減らせる」と考える。たとえ返金が見込めなかったとしても、報告することで他の潜在的な被害者を守れることにつながるとYap氏は述べる。同国ではAIと機械学習を活用して、詐欺電話やSMSをブロック、報告できる「ScamShield」と呼ばれるモバイルアプリを提供して、不審な電話番号やメッセージ、Webサイトの情報を収集している。

シンガポールでは詐欺と戦うための連携態勢として「プロジェクト・フロンティア」を立ち上げた。7つの銀行が詐欺対策に常時協力して、リアルタイムで銀行口座の凍結や資金追跡を支援するというものだ。過去5年半で5億9300万シンガポールドル以上の被害金を取り戻したという。2024年に韓国やマレーシア、モルディブ、マカオ、香港などが参加する「プロジェクト・フロンティア・プラス」に組織が拡大した結果、マレーシアの投資詐欺で11万4000シンガポールドルを回復したり、マレーシアとの共同作戦で300人以上を逮捕し、200万シンガポールドル以上を被害者のために回復したりする成果を上げた。

シンガポールでは過去2、3年で法整備も進められており、オンライン犯罪被害法やマネーロンダリング法を厳格化した。詐欺師は多数の電話回線を不法に契約することを想定して、電話回線不正利用対策も実施し、リクルート行為や販売する小売業者も対象とした。

続いて、Korean Financial Crime Prevention AssociationのKang Wook氏が韓国の事例を紹介した。

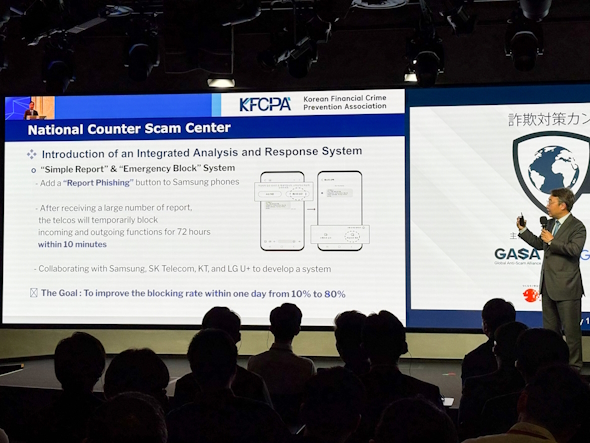

詐欺対策組織「Korean Financial Crime Prevention Association」(KFCPA)は2022年に作られた比較的若い組織だ。だが、複雑だった詐欺被害の報告の窓口を警察組織に統一することで、関連する金融機関などへの連携が容易になるよう整備したことを報告した。さらに、詐欺の報告をワンボタンで可能にしたスマートフォンアプリを、サムスンのスマートフォンにプリインストールしていることを紹介した。

民民連携の事例として

パネルディスカッション「異業種間での詐欺対策のデータ連携」では、トレンドマイクロ、金融庁、日本サイバー犯罪対策センター、セブン銀行、Googleのキーパーソンが登壇し、それぞれの取り組みを語った。

セブン銀行の久保田亜紀子氏(金融犯罪対策部兼リスク統括 情報セキュリティ管理室 7BK-CSIRT 調査役)はトレンドマイクロとの情報共有で実現した詐欺電話番号ブロックの仕組みを語った。金融機関をかたった詐欺には難しい点がある。本人がだまされて自分の口座を自分で操作するため、検出が難しいからだ。これまでも金融機関同士、異業種を含めての積極的な連携を取りつつ「被害の芽を摘む活動を考えたとき、啓発と同時に、直接的な根本解決を目指していた」と久保田氏は述べた。

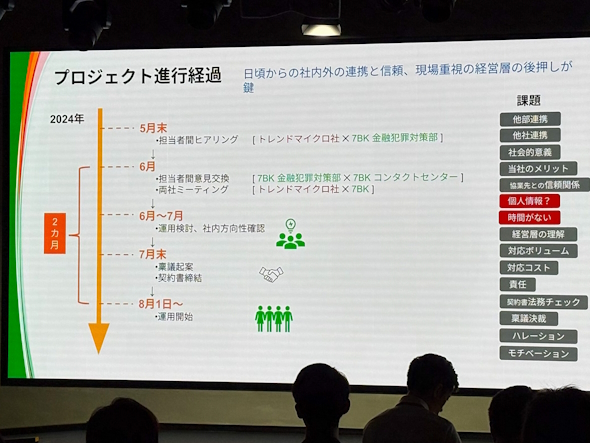

そこで、日本サイバー犯罪対策センター(JC3)でのつながりをもとに、トレンドマイクロとの協業を模索した。セブン銀行が詐欺に使われた電話番号をトレンドマイクロに提供して、トレンドマイクロのアプリ「詐欺バスター」で、詐欺電話の警告に役立てるというものだ。2024年8月から番号の提供を始め、「提供した番号の約6割が詐欺被害の未然防止に役立った」と久保田氏は述べた。

プロジェクトは2024年5月末に立ち上がり、わずか2カ月でサービス開始に至ったと言う。久保田氏は実現するに当たって「日頃からの社内外の連携と、お互いの信頼、そして現場重視の経営層の存在が鍵だった」と述べた。犯罪に使われているとはいえ、この電話番号が「個人情報に当たるか?」という疑問についても、社内法務部と相談して判断をしたこと、加えて経営層が詐欺被害の現状を把握し、本件が社会的意義を持つことを理解したことで、このスピードでのサービス開始が実現できたという。

産官学の連携こそが詐欺対策の鍵 日本特有の問題も

パネルディスカッションでは、詐欺対策に潜む日本特有の問題も浮かび上がった。「産官学連携での詐欺対策の取り組みと情報リテラシー教育」に登壇した立正大学 大学院心理学研究科教授 西田公昭氏は「『だまされる』を似たような言葉で表現すると『信じる』という美徳になる。これを攻撃者が逆手に取っている」と述べつつ、「報告しなければ、詐欺の状況は把握できない。日本には『だまされる方がばか』という考え方もあり、恥ずかしいという羞恥心から報告しないという現象がみられる。“未遂”も含め、こんな目に遭いそうになりましたということを含め、どう情報を集めるのかを考えねばならない」と述べた。

パネルディスカッション「顧客を詐欺から守るには」に登壇した三井住友銀行 サイバーセキュリティ統括部 上席部長代理 武笠雄介氏も「自分がやられたのは恥だ、自分が悪いというところでとどめてしまい、詐欺被害を言い出せないという人は、もしかしたら地方には多いのかもしれない」と指摘する。

「想像してほしいのは、子供の学業資金や、生活の分岐点のためにためてきたお金を詐欺によって一瞬にして失う可能性があるということ。金融機関の立場で預かっているのはお金ではなく人生だ。それを守るため、悲しみを防ぐためという観点で、変えられることがあると思っている」(武笠雄介氏)

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

あの証券会社を名乗るSMS詐欺が被害拡大の元凶か、サイバー詐欺3選

あの証券会社を名乗るSMS詐欺が被害拡大の元凶か、サイバー詐欺3選

ランサムウェアや脆弱性の悪用などに隠れて、サイバー詐欺が広がり続けている。「私は詐欺にはだまされない」という自信だけでは対応できない段階に至っており、もはや「インターネットに触れること=詐欺に遭うこと」になっている。 Googleも警告、全スマホユーザーがカモにされる新手のサイバー攻撃とは?

Googleも警告、全スマホユーザーがカモにされる新手のサイバー攻撃とは?

スマホのSMSを狙う新しい攻撃の存在が確認された。「SMSブラスター」と呼ばれる攻撃で、ユーザーのスマホにSMSメッセージを強制的に送り込んでしまう。アンチウィルスソフトウェアでは防御できない。どうすればよいのだろうか。 QRコード詐欺「クイッシング」の基礎解説 サイバー攻撃者が仕掛ける3つのワナ

QRコード詐欺「クイッシング」の基礎解説 サイバー攻撃者が仕掛ける3つのワナ

QRコードはスマートフォンで手軽に読み取ることができ、企業のWebサイトなどへの誘導のために広く使われている。だが、QRコードには危険性がある。