話題のAIコードエディタ「Cursor」は非エンジニアでも便利らしい? 活用アイデア5選【レビュー】

プログラマーの間で「Cursor」というAIコードエディタが話題になっており、非エンジニアが使っても便利と言われることもあります。どんな使い方ができるのか、実際に触って検証しました。

このところ、プログラマーの間でAIコードエディタ「Cursor」が話題になっています。プログラムを書くのがメインのツールですが、言ってしまえば“高機能なメモ帳”なので、文章を書く作業全般に使えます。

ただ、文字を書くだけならそれこそ「メモ帳」でも「Microsoft Word」でも何でもいいはずです。わざわざプログラマー向けのツールを使う意味はあるのでしょうか。

今回は実際にCursorの無料プランを触って、何が便利なのかを探っていきます。

非エンジニアから見た「Cursor」とは

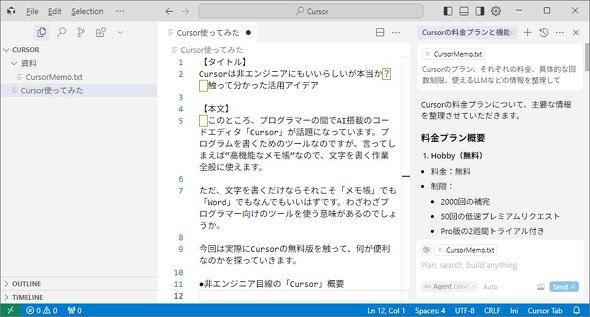

CursorはAI機能が付いたコードエディタです。プログラマーは一般的にプログラムを書くための機能が豊富なコードエディタや、IDE(開発に必要な機能を一通りそろえたもの)を使って仕事をしていますが、これにAI機能を付けたのがCursorです。

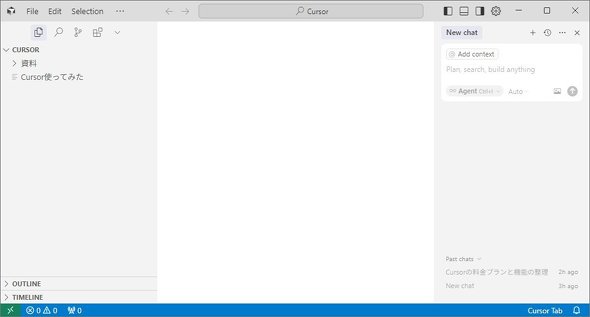

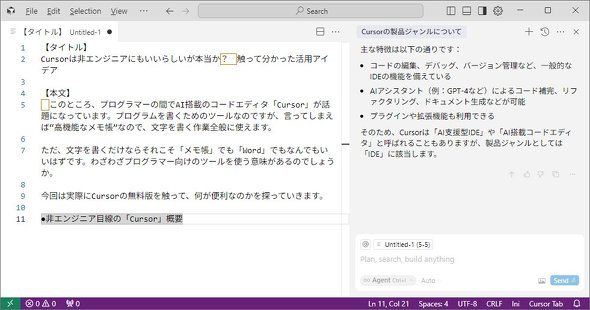

画面は3つのエリアに分かれています。中央のエリアは文章を書くいわゆるメモ帳のような画面。左のエリアは執筆したテキストやメモなどを保存しているフォルダを表示する部分。右のエリアはLLMとやりとりするためのチャット画面です。メモ帳のサブ画面に「ChatGPT」や「Claude」が表示されているようなものですね。使えるモデルは「GPT-4」系や「Claude Sonnet」系などです。

CursorはこのAIとのチャット機能に加えて「補完」という機能があります。これは、文章の続きをAIが提案する機能です。提案をそのまま受け入れ続ければ、自動的に文章を書き進められます。

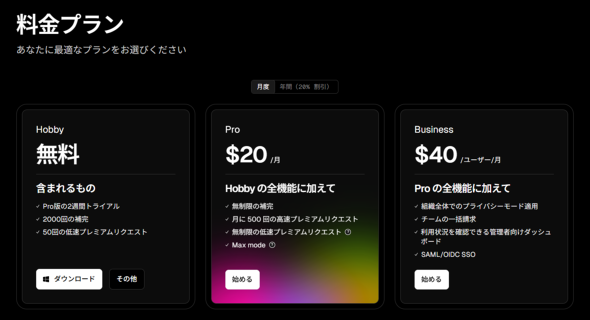

この2つがメイン機能です。プランは3種類あり、無料の「Hobby」は1カ月で補完が2000回まで、高性能なAIを利用できる「低速プレミアムリクエスト」が50回まで。20ドル(約2893円)の「Pro」は補完と低速プレミアムリクエストが無制限で、高負荷時でも優先される「高速プレミアムリクエスト」が500回まで使え、より高機能な「Max Mode」も開放されます。組織向けの「Bussiness」プラン(40《約5775円》)もあります。

Cursor活用アイデア5選

補完、使わない

まずはシンプルな補完機能から。本来は気を利かせてコードの続きを提案してくれる機能ですが、文章の続きも勝手に書いてくれます。記事執筆アイデアを提示してくれると考えればありがたいのですが、個人的には提案された文章を採用することはありませんでした。

自分の書きぶりと語調が違ったり、言いたいことが違ったりでなじみませんでした。とはいえ全く役に立たないわけではなく、提案された文章をちらっと見ながら自分で好き勝手書くのがちょうどいいですね。あくまで「気を利かせて方向性を示してくれる機能」くらいに考えておくのがよさそうです。

これはもしかしたら筆者が記者だからかもしれません。自分の書きぶり、つまり文章の「型」が特にない、もしくは特に個性を出す必要がない場面なら、補完機能による作文が使える可能性はあります。

ただ、これはCursorを使う意味の一つでもあるのですが、文章を丸ごと書いてほしいならCursorではなくChatGPTやClaudeを使えばいい話です。イメージとしては「こういう内容で文章を書いておいて」と丸投げするのがChatGPTやClaude、「こんな感じで文章を書きたいからサポートして」と協働するのがCursorです。Cursorはあくまで自分で執筆するためのツールといえます。これは、まだハルシネーションや品質の問題が残るAIを使っている今においては重要な違いです。

活用アイデア1 普通に質問

チャット機能は普通に質問するのに使えます。記事を執筆しながら、分からないことがあれば聞く、アイデア出しを頼む、外国語を翻訳してもらう……。ChatGPTやClaudeと同じ使い方ですね。

Cursorでは、中央の画面で文章を書いて、気になることがあれば該当箇所を選択して「CTRL+L」キーを押します。するとチャット画面に該当テキストが読み込まれ、質問が始められます。1つのウィンドウでシームレスに完結できるのが地味に便利ですね。

活用アイデア2 メモや情報を自然な文章に変換

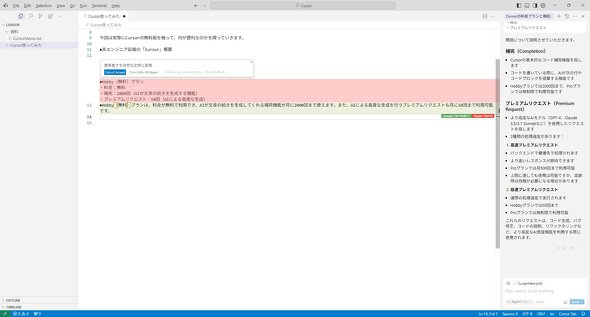

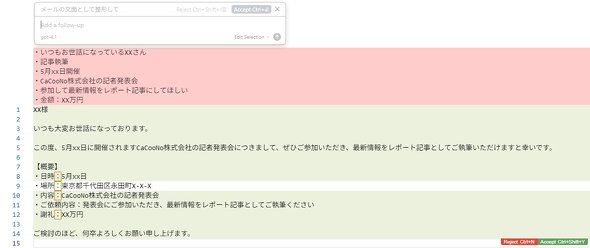

もっと便利な機能が「インライン編集」です。編集したい文章を選択して「CTRL+K」キーを押すと、該当箇所のすぐ近くにチャット画面が表示されます。そこで「現状のテキストをこう書き換えてほしい」とリクエストすると、直接テキストを書き換えてくれます。

例えば、「・Hobby ・無料 ・低速プレミアムリクエスト:50回」などと箇条書きした部分を選択して「自然な文章に書き換えて」とリクエストすれば、これを文章として書き下してくれます。これは便利ですね。箇条書きしたメモを、インライン編集で電子メール本文に変換することもできます。Cursorの機能の中で一番好きかもしれません。

メモ帳とChatGPTなどのウィンドウを行ったり来たりする必要も、コピー&ペーストを繰り返す必要もないのが便利です。メモ帳で文章を書いて、該当箇所をコピーして、ChatGPTにペーストして「この部分なんだけど、日本語が不自然で、直してくれないかな」とリクエストして、出てきたものをコピーして、メモ帳にペーストして……という作業が全てなくなります。

無料プランではこれらを低速プレミアムリクエストで実行するわけですが、筆者が使ってみたところでは特段低速ではありませんでした(混雑状況にもよるのでしょうが)。ただ、月間50回はかなり少ないので、無制限に使いたいならやはりPro移行を考えることになるのでしょう。

活用アイデア3 ローカルの資料を読み込む

Cursorはローカルに保存された資料を「@資料名」で指定して読み込んで、それを参照して回答を生成できます。使い方としては整合性や統一性のチェックですね。「今はこういう文章になっているが、これは資料と照らし合わせて齟齬はないか確認して」「過去記事の表現を参考に、統一感を出すために変更すべき記述を指摘して下さい」などを指示できます。

取材や会議メモを読み込んで整理することもできます。今回は試せていないのですが、上手な文章の書き方を資料化したものを読み込ませれば、文章のクオリティーチェックにも使えるかもしれませんね。

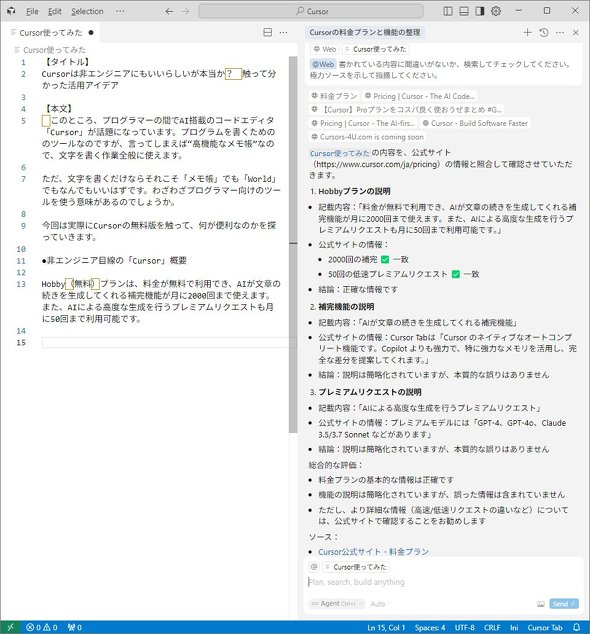

活用アイデア4 リサーチとファクトチェック

「@Web」と指定すれば、インターネットを検索して回答を生成することもできます。これは正確な情報の出力に使える機能です。何も見ずに間違いを生成されては困るので、ちゃんと検索してくれるのはうれしいです。しかし、この機能の困ったところは、検索したところで間違っている可能性を完全に排除できないので、結局自分で検索することになるところです。あくまで信頼性向上が期待できるというだけです。

リサーチにも使えるのですが、こう考えるとファクトチェックに使う方がいいかもしれません。自分である程度正しいだろう文章を書いた後に、気になるところを@Webでチェックし、示されたソースのWebページを見に行って最終的に判断する。この流れがよさそうです。

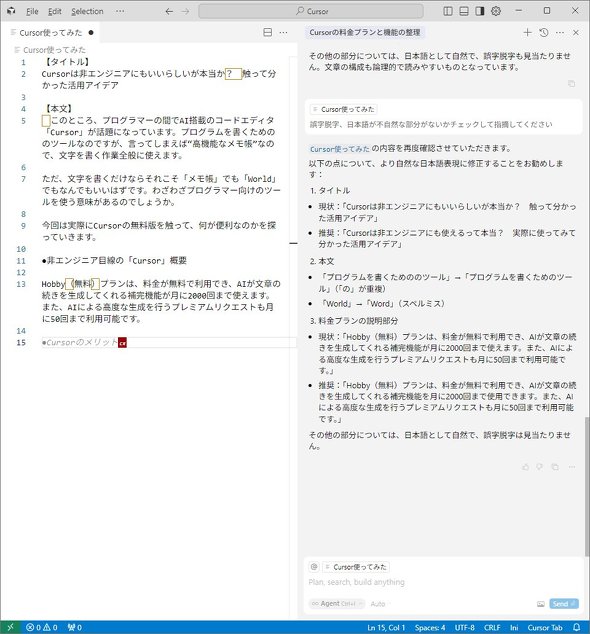

活用アイデア5 誤字脱字、表現のチェック

誤字脱字や不自然な表現は、自分で気付くのが難しいのでアウトソースしたいですよね。そういうときもCursorです。「@今書いているテキストファイル名」で文章全体を読み込んで「誤字脱字や不自然な表現がないかチェックして指摘してください」と指示すれば、問題箇所を書き出して修正案も提示してくれます。

実際やってみると結構精度もいいですね。文章のミスをチェックする場合、辞書を用意しておいて、問題がある箇所をハイライトする拡張機能を使うのが便利です。ただ、これだと文法ミスや表現の適切性を指摘するのは難しいです。単純なパターンマッチじゃない部分をAIにやってもらうわけですね。

ちなみに、Cursorにはさまざまなプラグインがあるので、パターンマッチでの誤字脱字チェックも別ルートで可能です。

じゃあビジネスで使うか

いかがでしょう。ここからは、今回紹介した内容を踏まえて、今既に使っているAIやテキストエディタから乗り換えるかどうかという問題になります。買い切りのシンプルなテキストエディタに比べるとAI機能が充実しており、ChatGPTやClaudeと比べるとユーザーの自由度が高く、そもそも文章を書く主体があくまでユーザーになる点などが違います。

一番近いのは「Google Document」でAI「Gemini」を使う場合でしょう。できない部分もありますが、似たようなことはそこそこできます。

まずは情報システム部門と相談して効果検証をしてみましょう。このツールは欲しい人と全く必要としない人の差が結構ありそうな気がしています。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

Googleの生成AIチャットbot「NotebookLM」を使って分かった活用アイデア これは「組織専用AIメーカー」かもしれない

Googleの生成AIチャットbot「NotebookLM」を使って分かった活用アイデア これは「組織専用AIメーカー」かもしれない

Googleの生成AIサービス「NotebookLM」は、ユーザーがアップロードした資料を基に回答を生成できるツールだ。これを活用するとどんなことができるのかレビューしてみた。 AIエージェントの基礎技術になる? 「MCPサーバ」とは 文系記者が実際に作って解説

AIエージェントの基礎技術になる? 「MCPサーバ」とは 文系記者が実際に作って解説

生成AIチャットbotは外部データの引用して厳密な情報を出力することが苦手です。生成AIチャットbotにツールを持たせられたら便利になりますよね。そこで便利なのが「MCP」という技術です。今回は筆者が「MCPサーバ」を使って遊んでみました。何ができるようになるのか見ていきましょう。