既存の光ファイバーで量子通信を実現する「スクィーズド光」とは?:5分で分かる最新キーワード解説(1/3 ページ)

巨大な光生成装置や、ほぼ絶対零度で動作する計測装置。現在の1000倍以上の大容量通信を目指す「スクィーズド光」に迫る。

今回のテーマは、既存の光ファイバー回線インフラはそのままに、受信側で「スクィーズド光」と呼ばれる整形した光を利用する先端技術だ。従来の光通信では超えられない「量子雑音」の壁を越え、将来の大容量、高速、低電力通信を実現するための画期的なブレイクスルーだ。

「スクィーズド光」による大容量情報通信とは

量子情報通信は、光の持つ「波」の性質と「粒子」の性質の両方を利用して、現在の1000倍以上の大容量、低電力通信を可能にすると期待される通信技術だ。2014年4月、情報通信研究機構(NICT)が発表した「超広帯域スクィーズド光源と検出技術」は、既存光ファイバーインフラ上において量子情報通信の大容量化を実現するためのマイルストーンとなる研究成果だ。

従来の光通信技術は、レーザー光の波の性質だけを利用してきた。この方式で単位時間当たりにより多くの情報を送るためには、光パルスの間隔を短くしてビットレートを上げ、異なる波長の光を多重化して同時に光ファイバーを通すことが必要だった。

技術開発が進んだ結果、現在の光ファイバー1本で1光波長当たり10Gbps、それを100波長束ねて多重化し1Tbpsにまで持っていくことも可能とされる。基幹系ネットワークでは現在の最大40Gbpsから100Gbpsに増速することが見込まれるが、同様の方式で今後どれほどスケールアップできるかは必ずしも明らかではない。

一方、情報通信量が爆発的に増える昨今の状況から、近い将来には通信速度が不足することが予測され、より多くの情報量を光ファイバーに載せるためのさまざまな研究が行われている。

1つはできるだけ多くの波長を多重化する方法だが、多重化の結果、光ファイバー中の伝送エネルギーが数ワットレベルまで達すると光ファイバーが焼き切れる現象が起きる。また、伝送中に波形のひずみが生じたり、チャネル間の混信が生じたりする問題もある。

そこで、光の波の振幅ばかりでなく位相も利用して情報を載せる位相変調や、光多値変調あるいは本コーナーでも取り上げた「光ナイキストパルス」などによる高速化や省電力化が研究されている。

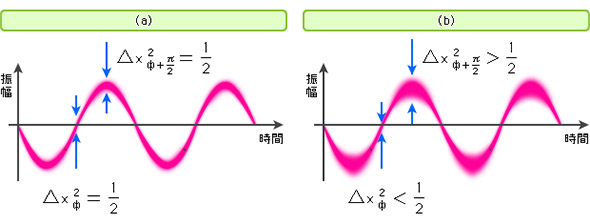

しかし、こうした新技術でも越えられない壁が「量子雑音」だ。これは、光の粒がある時間にどこにあるか完全には決められないという量子力学の「不確定性原理」に由来し、従来のレーザー光を使う限り絶対に取り去れない。レーザー光は振幅も位相も整ったきれいな光ではあるが、図2左にあるように、実際のところは必ず「量子揺らぎ」と呼ばれる一定の幅の「ぼやけ」を伴う。。このぼやけが量子雑音だ。

図2 レーザー光の持つ「量子揺らぎ」(左)とスクィーズド光による「揺らぎの抑圧」(右)。(a)は理想的なレーザー光の量子揺らぎ。位相によらず一定だ。(b)はスクィーズド光の量子揺らぎ。180度ごとの位相で量子揺らぎを抑圧できる(出典:NICT)

ぼやけは、光を弱めていくと、光パルス中に光の粒(光子)が入っているかどうかが確率的にしか決まらなくなるという事実からくるものだ。従来の光通信では、1ビットを表現する光パルスに10万個もの大量の光子が含まれるため、量子雑音は問題にならなかった。

しかし、究極的に求められるのはできるだけ少数の光子に多くの情報を載せて大容量、低電力の通信を行うこと。そのためには可能な限り量子雑音の影響を減らし、少ないエネルギーでも通信量を増やせる仕組みが必要だ。

現在も古典力学をベースとする低雑音化の技術開発が積極的に進められ、ゆくゆくは伝送路に雑音が一切ないような理想的なインフラができるかもしれない。しかし、そのような伝送路にあっても量子雑音だけは取り除けないため、最終的には雑音が通信の性能を制限することになる。それを乗り越えるカギとなるのが、量子揺らぎを通常よりも抑制する仕組みだ。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.