既存の光ファイバーで量子通信を実現する「スクィーズド光」とは?:5分で分かる最新キーワード解説(2/3 ページ)

巨大な光生成装置や、ほぼ絶対零度で動作する計測装置。現在の1000倍以上の大容量通信を目指す「スクィーズド光」に迫る。

「ぼやけ」を操作して量子揺らぎを抑圧した瞬間を作り出す

量子揺らぎを抑圧する方法として発明されたのがスクィーズド光だ。図2右のように、特殊な方法でレーザー光を変形させ、振幅の山と谷の頂点近くのぼやけが通常より大きくなるよう操作すると、その山と谷の中間に当たる時間軸上の1点ではぼやけが少ない状態を作り出せる。

そのタイミングでは、本来あるはずの量子揺らぎを通常より抑え込めるわけだ。このように、レーザー光を「絞り込んだ(squeeze)」状態の光をスクィーズド光と呼ぶ。この特異な性質は、通常のレーザー光と異なり、スクィーズド光のパルス中には0、2、4……と必ず偶数の光子しか含まれないことが関係する。

スクィーズド光の技術開発の歴史は古く、1976年に米国の研究機関で存在が予測され、1980年代中ごろには実験成功の報告が相次いだ。これまでの研究で、この特殊な光は比較的シンプルな仕組みで生成できることが分かってはいたが、一方で環境からの雑音に弱く、長距離通信に利用する研究は進まなかった。特に光ファイバーの長距離伝送波長帯(1550ナノメートル帯)での生成例は少なく、また帯域幅(観測波長帯域)がたかだか波長10ナノメートル以下に制限されてきたため波長多重化も難しかった。

今回、NICTが生成したスクィーズド光は、1460〜1620ナノメートルという光通信波長帯で利用可能であるのみならず、帯域幅を波長でいえば110ナノメートル、周波数でいえば13.4THzと一気に10倍以上拡張したものだ。

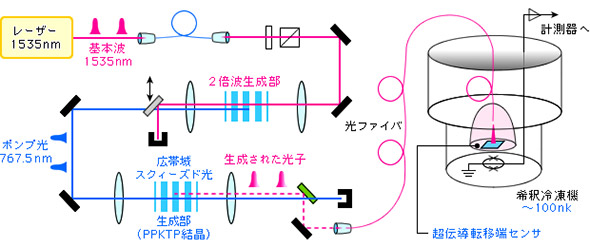

図3が実験系の概要となる。図に見るように、レーザーから出力された光は一度2倍のエネルギーを持つ光子に変換され、その後もう一度通信波長帯の光子に変換される。2倍のエネルギーの光子を親とすれば、親から生まれた通信波長帯の光子はいわば量子力学的につながった双子の状態となる。この双子の光子が冷凍機内に配置された「超伝導転移端センサー」へと一緒に導波され、センサーは送り込まれた光子の数を計測する。観測の結果、スクィーズド光に含まれる光子数は確かに0、2、4……と偶数になることが分かった。

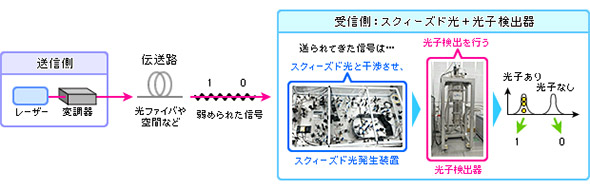

もちろん、生成したスクィーズド光もすぐに減衰してしまうため、そのまま長距離を伝送させることはできない。そこでNICTの研究チームが考えたアイデアは、送信側では従来と同じ技術を使い、その情報を読み取る受信側の装置を新しく設計することだった。つまり、スクィーズド光は送信された光から情報を取り出すためのローカルな「参照光」として利用される。この受信システムの概念を図4に示す。

図に見るように送信側は一般的なレーザー光のままで、例えば長距離に敷設された光ファイバーに光パルスを送り込む。そのパルスが受信側に届いたら、新開発の広帯域スクィーズド光を干渉させた後、光子検出器へと送り込む。検出器は送り込まれた光子の数を計測し、例えば計測値がゼロなら符号は「0」、1個以上なら符号は「1」として情報処理ができるという仕組みだ。

これでビット誤り率が一般的な光通信の理論値以下なら、量子雑音を抑えこんだことになる。システム構成の最適化についてはこれからの課題だが、今回の成果では、このシステムを通信波長帯で実現するための基礎技術が出そろったことになる。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.