SANかNASか議論を終結させた「ユニファイドストレージ」とは?:IT導入完全ガイド(1/5 ページ)

NASやSANストレージどちらのプロトコルにも対応できる「ユニファイドストレージ」。現状について概観しながら、ストレージの最新トレンドを徹底解説する。

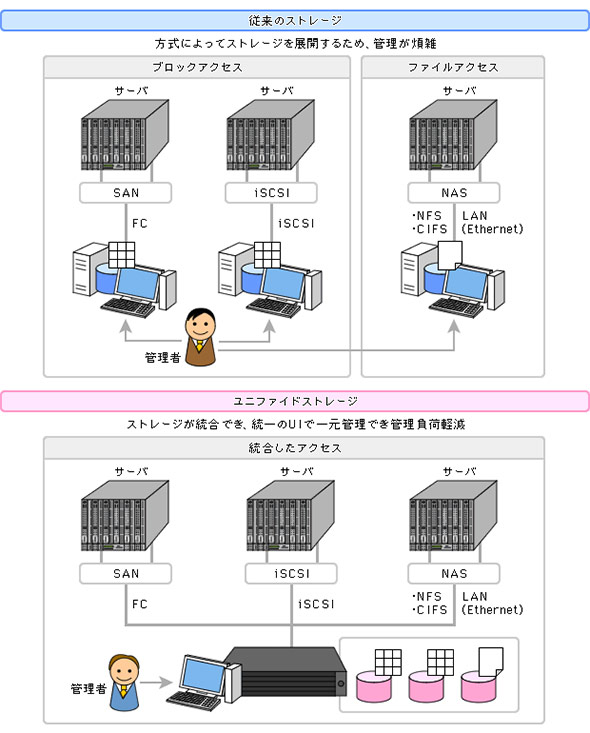

データを格納するストレージには、大きく分けてファイルベースのNASストレージとブロックベースのSANストレージが存在する。以前は用途に応じて選び分けが必要だったが、今ではどちらのプロトコルにも対応できる「ユニファイドストレージ」が登場し、多くの企業で導入が進む。さまざまな場面で利用できるユニファイドストレージの現状について概観しながら、ストレージの最新トレンドを詳しく見ていきたい。

ユニファイドストレージとは?

ご存じの通り、ストレージには、CIFS(Common Internet File System)やNFS(Network File System)などのネットワークプロトコルを利用してファイル単位にアクセスするファイルベースのストレージと、SCSIコマンドを用いてデータの送受信を行うブロックベースのストレージがある。

前者は主にNAS(Network Attached Storage)と呼ばれるファイルストレージで、文書や画像、動画などの非構造化データを扱うものだ。後者はブロックをやりとりするための専用ネットワークの総称であるSAN(Storage Area Network)を用いたブロックストレージ(SANストレージ)で、データベースをはじめとした構造化データを扱うときに利用される。

従来、NASとSANストレージは筐体が異なり、用途に応じて使い分けられてきた。このファイルおよびブロック双方のプロトコルに対応したものが、今回紹介する「ユニファイドストレージ」だ。筐体そのものは完全に一体化していないものであったとしても、1つのインタフェースでNASとSANストレージが管理できるものが対象となる。

現状では、ファイルおよびブロック双方のプロトコルに対応したものがユニファイドストレージと呼ばれる。今後はこれまで以上にマルチプロトコル対応が進み、RESTやSORP、XMLなどのプロトコルが用いられるオブジェクトストレージへの対応も進むと予想される。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.