BYODの実態、結局進んでいるの?:IT導入完全ガイド(4/4 ページ)

スマートフォンの爆発的な普及と業務アプリのクラウド化によって多くの人の関心を引くBYOD。現状を明らかにしながら、考え方の基本について解説する。

BYOD環境を整備するためには、幾つかのキーとなる技術やサービスが必要だ。ここでは、その主だったものを幾つか紹介しよう。また、私物端末の業務利用については、個人領域と会社領域を分ける仕組み作りが重要になってくる。特に業務アプリケーション系だけでなく、電話をかけるスマートフォンなどを中心とした音声系の仕組みであっても、業務の電話をきちんと会社に振り分けるような仕掛けが必要だ。

ネットワーク環境の整備

私物端末を社内の環境にアクセスさせるためには、ネットワークの環境が必要になる。社外からのアクセスであれば、VPNなどを経由した環境作りが必要になるし、社内であればパケット料金などに影響しないよう無線LAN環境をきちんと整備することが重要だ。

同時に、ユーザー認証やデバイス認証などの仕組みも必要になるため、Active Directoryなどディレクトリサービスの整備やプロキシなどの役割を果たすゲートウェイ導入、電子証明書配布のための基盤なども場合によっては必要だ。

情報共有基盤の整備

必ず整備しなければならないものではないが、意外とつまずきやすいのがコンテンツ共有の部分。社内のファイルサーバに蓄積された情報そのものに優先順位が付けられておらず、社外で共有してもいい情報かどうかの判断は管理部門だけでは難しい。

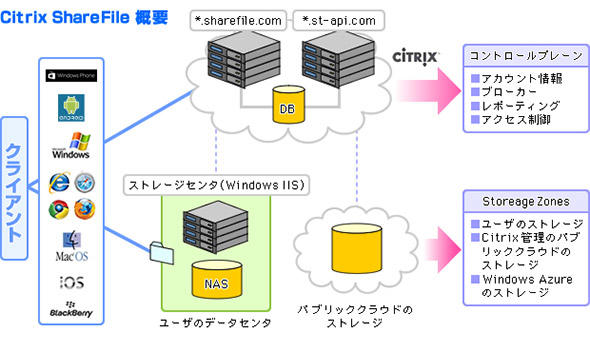

そこで、BYOD環境で共有してもいいコンテンツを格納するための領域を個別に用意し、そこにアクセスできる環境を整えておくことが実例では多い。社内のファイルサーバに特定の領域を設けるケースや、クラウドストレージを利用してファイルシェアを行うなどその方法はさまざまだ。

アプリケーション環境の整備

社内で利用している業務アプリケーションや一般公開されているスマホアプリなど、社内で許可されているアプリケーションを安全に提供する基盤の整備が必要だ。これには、デスクトップ環境をそのまま社外に持ち出せるデスクトップ仮想化をはじめ、特定アプリケーションを仮想化するアプリケーション仮想化、OSやWebブラウザで提供されているリモートデスクトップサービスなどを用いることで実現する。

音声系サービスの整備

これは私物スマートフォンに限った部分ではあるが、自分の電話番号を使わずに業務用の別の番号を利用し、業務での通話量を会社側に負担してもらうための仕組みだ。通信事業者が提供しているFMCサービスやPBXと連動させることで実現するスマートフォン内線化のサービスなどがこれに該当する。PC上であればソフトフォンなどを利用することになるが、スマートフォンの場合はネイティブのダイヤラーを使わずにIP電話用のダイヤラーで通話することで個人と会社の領域をわけて使うこともできる。音声系のBYODも忘れてはならない。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.