BYODの実態、結局進んでいるの?:IT導入完全ガイド(3/4 ページ)

スマートフォンの爆発的な普及と業務アプリのクラウド化によって多くの人の関心を引くBYOD。現状を明らかにしながら、考え方の基本について解説する。

BYODの位置付け

BYOD環境を整備する目的の1つに、働き方を変えることでワークスタイルの変革を実現しようというものがある。働き方を変えることで生産性が向上し、業務の効率化に貢献することにもつながってくる。このワークスタイルを変えるという観点から、BYODについて見ていきたい。

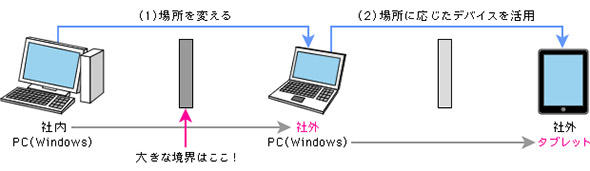

実際に働き方を変えるには、「場所が変わっても業務遂行が可能な環境をつくる」ことが必要であり、「その場所に応じたデバイスを活用する」ことがポイントになる。場所が変わっても業務が遂行できる環境を作るには、社内のデスクトップ環境を仮想化したりリモートデスクトップで社内のPC環境を外部から呼び出したりするなど、社内と同じ環境を社外で作り出すことが必要だ。

また、場所に応じたデバイスを活用するためには、MDMやMAMなどを利用してデバイスからの情報漏えいを防ぐ管理基盤をしっかりと構築しておく必要がある。そうすることで、どんな場所からでも最適なデバイスで業務を行うことができるワークスタイル変革を実現することが可能になる。

では、例えばワークスタイル変革という目的のなかで、BYODはどのように位置付けるべきだろうか。実は上記の環境が整備できていれば、どの段階であっても私物端末を利用しても構わないはずだ。私物のPCを社内に持ち込んでもいいし、カフェや自宅から社内の環境にアクセスしてもいい。逆に言えば、デバイスの管理やアプリケーションの管理がきちんとできていれば、会社支給のデバイスだろうが私物端末であろうが、どちらでも構わないという選択肢を従業員に与えることが可能になる。

つまり、ワークスタイルを変革する目的を達成する1つの選択肢として、「自分の使い慣れたデバイスを持ち込んでもよい」わけだ。目的を達成するためには、実は私物端末かどうかは重要な議論ではなくなってくることになる。BYODに関する話題が市場の中で少しトーンダウンしているのはそのせいだろう。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.