「サンドボックス対策」されたマルウェアをどうする? サンドボックスの脅威検知の仕組み:IT導入完全ガイド(2/3 ページ)

1500万回無意味なCPU命令を繰り返したり、10時間行動を止めたりする「サンドボックス対策」型マルウェア。次々と進化する脅威を検知するためには、どうすればいいか。

1500万回CPU命令、10時間停止、「サンドボックス対策」を施されたマルウェア

サンドボックスはもはや他のセキュリティ機器の1つの機能としてあれば十分で、専用機の意味はなくなった――とは言い切れない側面もある。

既にマルウェア製作者は、サンドボックスによる検知状況を把握している。そのため、高度なマルウェアでは、自分自身が動いている環境が「実PC」なのか、それとも「仮想環境」なのかを判定する機能があり、もし自分が仮想環境上、つまり「サンドボックス」で動いていると判断した場合は、行動をいったん停止する、さらには自分自身を消去するというものもあるという。

そのため、マルウェアと検知されずにサンドボックスを通り抜け、実PCへ流れた途端、マルウェアとして実行を開始する――といったものも増えている。せっかくのサンドボックスが無意味なものになる場合もあるのだ。

このような進化した“サンドボックス対策型マルウェア”への対策として、専用機を提供するベンダーの動きは速い。例えばマルウェアがサンドボックスを通り抜けようとして無意味なCPU命令を1500万回程繰り返し、10時間行動を止めるといった動作を検知できるようになっている。これはサンドボックスにおける実環境の再現において、システムコールと呼ばれるOSとのやりとりだけでなく、CPU内で実行されるロジック全体をエミュレートすることで実現している。

また、仮想環境自体にも工夫がしてあるという。例えば、CPUコア数が極端に少なければ「仮想環境」と判定し、行動を停止しようとするマルウェアについては、コア数を判定するような命令に対し「複数の返値を返して挙動を見る」など、高度な検知を行うようなロジックが組まれているという。

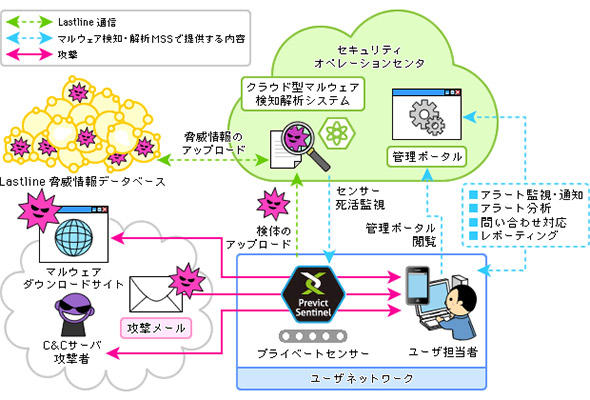

また、昨今のサンドボックス製品は疑わしいファイルをクラウド上の解析システムに送信する形態を取るものが出てきているが、サンドボックスを構成するクラウドサービスの実現方式に関しても多くの選択肢がとれるのが専用ソリューションの強みだ。

判定のためとはいえ、海外のデータセンターにファイルを送信することは許容できない企業も多い。ここに対しても日本国内に用意された特定のデータセンターとのみ通信を行う仕組みや、その判定のためのサーバをオンプレミスで用意できるという仕組みが用意されているサービスもある。

このように、最新型のサンドボックスでは選択の幅が広がるだけでなく、その機能の「深さ」も選べるようになってきている。これらの最新情報を加味し、自社に必要な機能を選ぶことが重要だ。NTTデータ先端技術ではLastline(ラストライン)のソリューションを「費用は1人につき年間1万円程度」で提供しており、官公庁や金融機関をはじめ、重要インフラや知的財産を持つ“標的型攻撃の標的になりやすい企業・団体”を中心に導入、検討が進んでいるという。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.