「Windows 7」を使い続ける方法は? 2020年1月14日以降の延命策を解説

Windows 7の延長サポート終了日以降もWindows 7を使い続ける方法がある。Windows 10に今すぐ移行できないPCを救う方法を解説する。

Windows 7の延長サポート終了後を乗り切る方法

2020年1月14日、ついに「Windows 7」のサポートが終了する。Microsoftが1年以上前からWindows 7サポート終了を告知してきたことから、多くの方がこの情報を知っていることだろう。直近に実施したキーマンズネットの調査でも「Windows 10」の利用者が過半数を占めており、移行準備は進みつつある。だが、現在もWindows 7を利用し続ける方が残されているのも事実だ。

実は2019年1月14日以降もWindows 7の延長サポートを最大3年間伸ばす方法がある。具体的には「Windows 7 Extend Security Update」(ESU)を利用するか「Windows Virtual Desktop」(WVD)に移行するかの2択だが、適用方法には幾つかのアプローチがあり、いずれも一長一短がある。本稿ではWindows 7延命策が適用可能な環境や費用感、利用する際の注意点などを見ていく。

この記事で分かること

- Windows 7の延長サポート終了後を乗り切る方法

- 選択肢1:「Windows 7 Extend Security Update」(ESU)を適用する場合の費用、制約、注意点

- Windows 7 ESUを適用する条件

- Windows 7 ESUのライセンス

- Windows 7 ESUの価格

- Windows 7 ESUのサポート範囲

- Windows 7 ESUの具体的な適用手順

- 選択肢2:Windows Virtual Desktop(WVD)を利用する場合の費用、制約、注意点

- 延命策の賢い使い方

選択肢1:「Windows 7 Extend Security Update」(ESU)を適用する場合の費用、制約、注意点

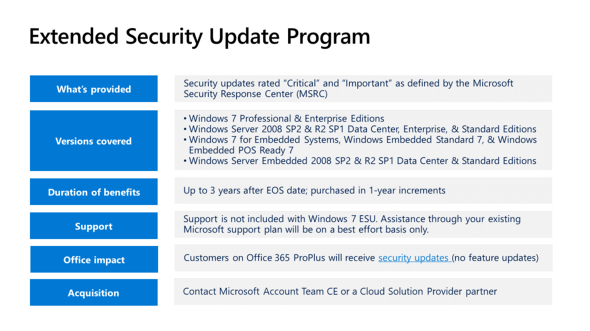

Microsoftは2019年12月1日からWindows 7の延長サポートを伸ばすオプション「Windows 7 Extend Security Update」(以下Windows 7 ESU)を提供している。Windows 7 ESUは、ボリュームライセンスユーザーであれば「Volume Licensing Service Center」(VLSC)が、それ以外のユーザーはMicrosoftの「Cloud Solution Provider」(CSP)パートナーが提供する。

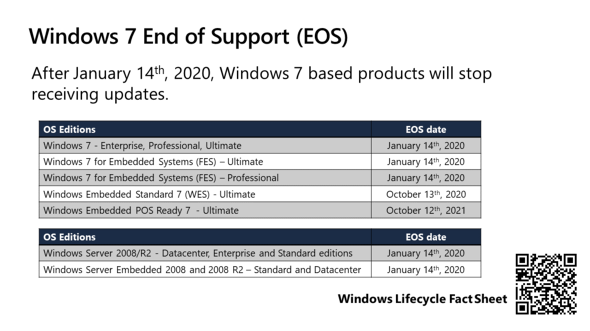

図1 Windows 7のサポート終了を知らせるマイクロソフトの告知 Windows 7と組み込みシステム向けの「Windows 7 Embedded System」の延長サポートは2020年1月14日に終了する。ただし同じ組み込み用でも「Windows 7 Embedded Standard 7」は2020年10月13日、POSシステム用の「Windows Embedded POS Ready 7」は2020年10月12日の延長サポートが終了する。同じWindows 7ファミリーでも若干延長サポート終了のスケジュールが異なることに注意したい

Windows 7 ESUを適用する条件

Windows 7 ESUはデバイスごとのオプションという扱いだ。このため、例えば社内に100台のWindows 7 PCがあり、全てのPCにWindows 7 ESUを適用する場合は、100台分のWindows 7 ESUが必要になる。Windows 7 ESUにボリュームディスカウントはない。

またWindows 7 ESUを適用できるのは「Windows 7 Pro」(以下Pro)および「Windows 7 Enterprise」(以下Enterprise)のみで、Windows 7 Homeなどは対象外だ。Home版を延長したい場合はいったんProまたはEnterpriseにアップデート後にWindows 7 ESUを使用することになる(OEM版も対象)。

Windows 7 ESUのライセンス

Windows 7 ESUは1年ごとのオプションライセンスだ。1年目は、延長サポート終了の翌日である2020年1月15日から2021年1月14日までと設定されている。もし2020年の途中でWindows 7 ESUを購入しても1年分の支払いが必要だ。購入日から1年間といった購入の仕方はできない(途中で購入しても金額は1年分を支払い、2021年1月14日で1年分のWindows 7 ESUは終了する)。

Windows 7 ESUの価格

価格に関してはMicrosoftは明らかにしていないが、米国では1年目(2020年〜2021年)は、Enetpriseが25ドル、Proが50ドルといわれている。2年目(2021年〜2022年)は、1年目の金額×2倍(Proの場合100ドル)、3年目は1年目の金額×4倍(2年目の金額×2:Proの場合200ドル)。つまり、1年ごとに2倍、4倍に費用が跳ね上がっていく。日本では1年目のWindows 7 ProのWindows 7 WSUは約8000円ぐらいになるだろうと筆者は予想している。

こう考えると、Windows 7 ESUを3年間使った場合はWindows 10のOS購入費用に匹敵する費用がかかることが想定される。どうしてもWindows 10に移行できない数台のPCだけにWindows 7 ESUを利用する方法を検討することをお薦めする。

Windows 7 ESUのサポート範囲

Windows 7 ESUはセキュリティパッチ(緊急および重要レベルのセキュリティアップデートのみ)を提供する。技術サポートを必要とする場合は、別途Microsoft Support Planを契約する必要がある。

Windows 7 ESUの具体的な適用手順

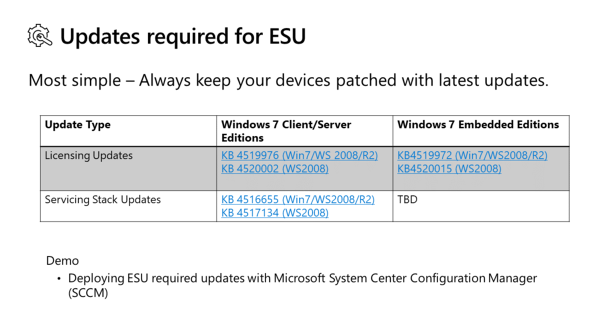

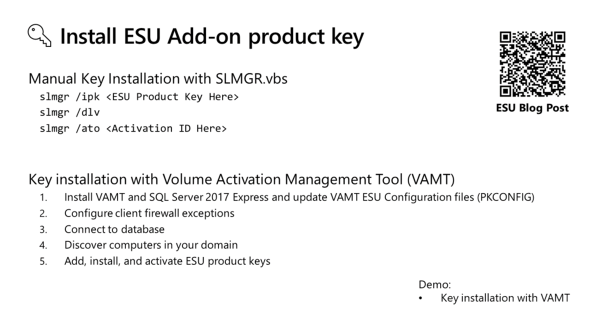

Windows 7 ESUを購入すると専用プロダクトキーが配布される。このプロダクトキーをWindows 7 ESUを適応するWindows 7 PCに適用すれば、1年間はWindows Updateでセキュリティアップデートを取得できる。

ボリュームライセンス ユーザーにはWindows 7 ESU用の「Multiple Activation Key」(MAK)が提供される。MAKをSystem Centerなどの管理ツールを使って、社内のWindows 7PCにプロダクトキーを配布する。

System Centerなどの管理サーバを持っていないユーザーは、直接コマンドラインを使って、Windows 7 ESUのプロダクトキーを個々のデバイスごとに手動で入力していくか、VAMT(Volume Activation Management Tool)を利用して、プロダクトキーを再設定していくことになる。

図5 Windows 7 ESUは専用のプロダクトキーを新たにセットする必要がある。このためデバイスごとの契約が必要だ。「System Center」などの管理ツールを使わない場合はコマンドラインで直接プロダクトキーをセットするか「Volume Activation Management Tool」(VAMT)を利用することになる

コラム:最後のアップデートは……?

2020年1月14日にWindows 7の延長サポートが終了するが、実は日本時間1月15日には最後のWindows Updateがある。また、同じタイミングでChromium版のEdgeブラウザのWindows 7版もダウンロード可能になる(2018年の春にアップデートされたWindows 10 ver1803以降は、自動的に現在のEdgeと置き換わる)。これは、Windows Updateが提供される日時が米国時間で1月14日になっているためだ。延長サポートの終了日は各国時間で1月14日となっているため、日本では時差の関係でWindows Updateの提供とWindows 7の延長サポートの終了のタイミングがズレているからだ。

選択肢2:Windows Virtual Desktop(WVD)を利用する場合の費用、制約、注意点

もう一つ用意されているのは、「Microsoft Azure」(Azure)の「Windows Virtual Desktop」(WVD)という仮想デスクトップサービスを利用する方法だ(関連記事)。WVDを利用すれば無償で3年間のWindows 7 ESUを利用できる(WVDの利用料金は別途)。

WVDで用意されているWindows 7 EnterpriseのOSイメージにはあらかじめWindows 7 ESUがセットされている。ユーザーがPCで使用するWindows 7のイメージをそのままWVDにアップロードして使用することはできない。クライアントPCにインストールされているアプリケーションを再度WVDにインストールして必要なセットアップをする必要がある。

実際にWVDを確認してみると、用意されているのは英語版のWindows 7 EnterpriseのOSイメージで、日本語化には一手間かかるようだ。

WVDを利用するのはコスト的にメリットはあるが、クラウドサービスを利用するため、インターネット接続が前提となる。このため外部ネットワークに接続しない工場内などの環境で使われるWindows 7 PCの代替にはならないだろう。

延命策の賢い使い方

ここまでWindows 7の延長サポート終了後もWindows 7を安全に利用する方法を見てきた。Windows 7 ESUを導入する方法は複数考えられるがいずれも一長一短があることが分かる。

これらの状況を考えると「どうしてもそれ以外の選択肢がない」という場合以外は、Windows 7 ESUを利用するのではなく、可能な限りWindows 10への移行を進めるべきだろう。やむを得ずWindows 7が必要な数台だけにWindows 7 ESUを購入するか、Windows 7 ESUを使わない場合はWindows 7 PCを物理的にネットワークから切り離し、USBメモリなどの外部記憶も使わず完全にスタンドアロンで利用するなどのリスク回避策も検討すべきだろう。この場合も、できる限り早くWindows 10などのセキュリティサポートを受けられる環境に移行することをお薦めしたい。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

中古市場の一般相場より1〜2割安の製品も? 法人向けリユースPC最前線

中古市場の一般相場より1〜2割安の製品も? 法人向けリユースPC最前線

3〜4年のレンタル期間を経て返却されたPCを販売するリフレッシュPC販売サイト「Qualit」。今、個人だけでなく法人もリユースPCを求めるという。その背景を担当者に聞いた。 PC調達の根本を変える「Device as a Service」リースとは何が違うのか?

PC調達の根本を変える「Device as a Service」リースとは何が違うのか?

2〜3年ほど前から大手ベンダーが提供し始めた「Device as a Service(DaaS)」。まだ誕生して間もないサービスで、ユーザー企業の理解も漠然(ばくぜん)とした状態だ。単に「PCの運用管理を丸投げできるサービス」と考えられているようだが、DaaSの本質的なメリットはそこではないという。 Windows 10導入方法は? Windows 7サポート終了後の疑問を整理する

Windows 10導入方法は? Windows 7サポート終了後の疑問を整理する

Windows 7のサポート終了まであとわずか。Windows 10はアップデートポリシーなどが大幅に変わることから、移行後の運用も従来通りとは行かない。チェックポイントを整理しておこう。 「Windows Virtual Desktop」とは? Horizon Cloud on Azureと何が違う? クラウドVDIの選び方ガイド

「Windows Virtual Desktop」とは? Horizon Cloud on Azureと何が違う? クラウドVDIの選び方ガイド

2019年後半にもGAが予定されるマイクロソフト純正のマネージド型VDI「Windows Virtual Desktop」に注目が集まる。Windows 10やOffice 365ユーザーにとって見逃せない機能も多い。何ができて、どう使えるか、「VMware Horizon Cloud on Azure」「Citrix Cloud」「Amazon Workspaces」と何が違うのかを整理しておこう。 企業の「Windows 10」導入状況と運用の課題(2019年)

企業の「Windows 10」導入状況と運用の課題(2019年)

大半の企業がWindows 10に移行を完了。だが不満も増加傾向にあるようだ。1年前と比較して企業のWindow 10利用状況の実態はどう変わっただろうか。