マルチベンダー開発で失敗する理由、中小企業が予算の3分の1で「大急ぎDX」を実現した方法

デスクトップPCとFAXで業務を続ける企業が脱レガシーに舵を切った。サーバの保守期限切れが間近に迫る中で“大急ぎのDX”を余儀なくされ、複数のITベンダーと並行してシステム開発をする「マルチベンダー開発」の手法を取ったという。課題と成功の秘訣とは。

旧来の商習慣からどうしてもレガシーを脱せない業界もある。しかし、スタートアップの参入や労働人口の減少、既存システムの老朽化などから、脱レガシーは避けられない状況にある。

とある老舗商社は、サーバの保守期限切れが間近に迫り、システム刷新を検討していた。しかしコロナ禍によって業界を取り巻く様相が変わり、ストレート移行を見直す必要が出てきた。

30年間使い続け、1億通り以上のインタフェースを持つシステムから5カ月で脱却しなければならない。そこで同社は、複数のITをベンダーと平行してシステムを開発する「マルチベンダー開発」の手法を取ってDX(デジタルトランスフォーメーション)に挑んだという。マルチベンダー開発でありがちな問題に、どのように対応したか。

サーバの保守切れが迫るなか、システム改革に着手

コンフェックスは、明治39年に創業した老舗の菓子商社だ。大手メーカーの定番菓子や地方の駄菓子、海外の菓子も幅広く取り扱う。同社は2021年5月11日に開催した「AWS Summit Online 2021」の中で「レガシーからのDX!」と題し、同社が5カ月でレガシーな基幹系システムを脱却した事例を語った。

近年、菓子業界は食品ロス問題やドライバー不足といった課題が深刻化している。コンフェックスはそれらに対応するためにビジネスを変革する必要に迫られていたが、老朽化した基幹系システムの運用や保守が足かせになっていた。さらに旧来の習慣から紙の業務も多く、生産性にも課題があったという。

同社は当初、既存の仕組みを踏襲してシステムリプレースする『ストレート移行』を計画していたが、2020年のコロナ禍が業界の様相を変えた。「巣ごもり需要」によって菓子の需要が増大する一方で、既存のシステムではそれらを処理する物流業務のテレワーク対応ができない。受発注業務を担う事務部門はFAXでのやりとりが続き、営業は訪問商談ができなくなった。同社は感染リスクの中で事業を続けるうちに、既存のシステムを更新するだけでは、アフターコロナに生き残れないという危機感を持ったという。

コンフェックスの伊藤 くるみ氏(DX本部)は「コロナ禍以降の社会への対応を考えると、コーザル情報(外部の影響因子)やSNSを取り入れ、業務の属人化をなくして組織の意思決定を支援するDXが必要だと考えるようになりました」と語る。

そこで同社は、業務の効率化や自動化を支援するシステムの再設計に取りかかる。サーバの更新が5カ月後に迫る2020年6月に、DXプロジェクトがスタートした。

30年の実績があるシステムの中核は残し、周辺をクラウド化

コンフェックスの受発注システムは、30年以上の稼働実績がある。同システムは老朽化し、「取り扱える情報や保持できるデータが少ない」「FAXや電話で受けた取引をシステムに入力する手作業がある」などの課題があった。しかし1000社を超えるメーカーと小売企業をつなぐ同社の基幹システムは1億通り以上のインタフェースを持つ“生命線”であり、それらを変えると過去に蓄積した取引の資産を失いかねない。そこで同社は既存のインタフェースを残したまま「Amazon Web Services」(AWS)の分析機能やBI(Business Intelligence)を取り入れる”ハイブリッド構成”を採用した。

レガシーシステムを内包するホストコンピュータを巨大コンポーネントと捉え、事業や業務を安定的に動かすための入出荷データの生成やセンター在庫の管理、伝票発行などは既存の仕組みを踏襲する。BIや統合マスター、データ分析基盤はAWS上に構築する計画を立てた。

コンフェックスの小谷茂美氏は「ハイブリッド構成は、業務単位でSLA(サービスレベル合意)を決めればハードスペックを適正化し、初期コストやランニングコストを大幅に削減できます」と語る。

また、システムの見直しと並行して仕事の価値を再定義し、労働時間や場所など、人事制度も変えていったという。

システムはマルチベンダー、マルチアカウントで開発

小谷氏はDXプロジェクトを振り返って「とにかく時間がなかった」と語る。短期間で脱レガシーを完遂するために、コンフェックスは2つの作戦を立てた。

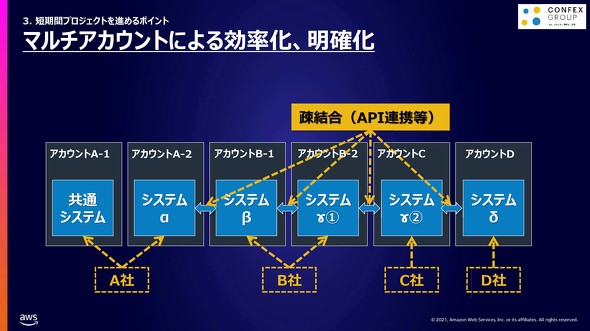

「まず複数のITパートナーを使ってシステムを開発するマルチベンダー体制をとり、各プロジェクトの進捗(しんちょく)を管理するPMO(プロジェクトマネジメントオフィス)チームを設置しました。また、マルチベンダー開発において各社の責任が不明瞭にならないよう、機能ごとにアカウントを分けるマルチアカウント方式とし、各アカウントのシステムをAPIで連携する”疎結合”を採用しました」(小谷氏)

マルチアカウントには、社内サーバとクラウドの各アカウント、「Amazon Virtual Private Cloud」 (Amazon VPC)の通信における課題があった。同社ではオンプレミスとAWSの接続に「AWS Transit Gateway」を導入して安定した通信を確保した。複数アカウントの管理には「AWS Organizations」と「AWS Single Sign-On」で、アカウント情報を一元管理し、個別の利用状況を明確化した。セキュリティの課題に対しては、AWSのトラッキング機能やリスク検知機能などを活用してガバナンスを強化した。

「当社はAWSに精通していたわけではありません。そこで、外部の有識者に『最適なサービスを選んでいるか』や『可用性やセキュリティに問題はないか』などをレビューしてもらいながら構成を最適化しました。これによってAWS利用の品質向上が図られたと思っています」(小谷氏)

これらの施策によって新システムの稼働は2020年11月の期限に間に合った。しかもハードウェアのスリム化にも成功し、当初検討していたストレート移行と比べて初期費用が65%削減できたという。さらに、ソフトウェア開発の初期費用も20%削減を果たした。

オフィス環境や働き方も大きく変わった。紙からPDFの電子帳票に変わり、全国の幹部が集まる集合会議はWeb会議になった。テレワークやフリーアドレスも導入し、勤務時間の自由度が上がったという。

「テレワーク対応」をゴールにしない

「コロナ禍がDXを進めた」とされるが、DXのゴールはテレワーク対応ではない。コンフェックスも、ペーパーレス化とテレワークを実現させた「その次」として、さらなるデジタル化を進める考えだ。

「今後のチャレンジは業務の標準化です。業務をデジタル化して全国20拠点の業務を標準化し、各拠点の業務量を調整して平準化を図ろうと考えています」(伊藤氏)

もう一つの取り組みが、デジタル化したノウハウの活用だ。

「例えば全国のベテラン社員のナレッジを機械学習にかけて『巣ごもりで売れるお菓子』などの情報を得れば、人間の意思決定を支援できます。今後も『お菓子に一番詳しい会社』としてのノウハウをデータ化して活用し、そこに人の知恵を加えていきたいと考えています」(伊藤氏)

今回のDXの取り組みについて、同社DX本部長の穴田浩一氏は「食品の問題は、一人の経験や知識では解決できない大きなものです。デジタル化が進むからこそ、企業としての意思が重要になります。DXを進めるには当事者意識を持ち、タイミングを逃さない度胸とリスクを取る勇気、最後までやりきる情熱の3つが大切です。またパートナー選びも、自社の志に共感してもらえるところを選ぶべきです」と語った。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

「モンハンやろうぜ!」機械学習AIでユーザーを呼び戻す、カプコンのデータ活用

「モンハンやろうぜ!」機械学習AIでユーザーを呼び戻す、カプコンのデータ活用

スマートフォンゲームは無料で始めていつでもやめられるため、ユーザーの離脱が進むとサービスを継続できなくなる。カプコンはゲームを盛り上げ続けるために機械学習によるデータ分析に取り組んでいる。 “開発の民主化”をけん引するアプリケーションPaaS概観

“開発の民主化”をけん引するアプリケーションPaaS概観

業務アプリケーションの実行環境をクラウド環境に移行する際の重要な選択肢の一つとなるアプリケーションPaaS。現状と今後の市場予測について見ていきたい。 調査で分かった「日本企業のDXがいまいちな理由」デキる企業は何が違うか

調査で分かった「日本企業のDXがいまいちな理由」デキる企業は何が違うか

「ビジネスモデル開発? イエイエ、メッソウもございません」――目先の成果を求める日本企業のDXは総じて保守的。そんな結論が調査から明らかに。この状況で成果を出す日本企業がやっていること、特徴も分かった。