ダイキンがRPAで年間10万時間を自動化、対象作業で分かる全社展開のコツ

ダイキン工業はRPA(Robotic Process Automation)の導入から約1年半という短期間でRPAの全社展開を成し遂げ、累計10万時間分の手作業を自動化した。複数部門の業務自動化やAI-OCRとの連携に工夫があった。

幻滅期を脱して普及期に入ったRPA(Robotics Process Automation)。近年は、RPAで小規模な自動化に成功した企業が、全社展開を目指すケースも聞かれる。だが、早くも壁に突き当たっている企業も少なくないようだ。

これに対し、ダイキン工業はRPA(Robotic Process Automation)の導入から約1年半という短期間でRPAの全社展開を成し遂げ、累計10万時間分の手作業を自動化した。成功の秘訣(ひけつ)は、複数部門の業務自動化やAI-OCRとの連携にあった。

年間10万時間の作業を自動化

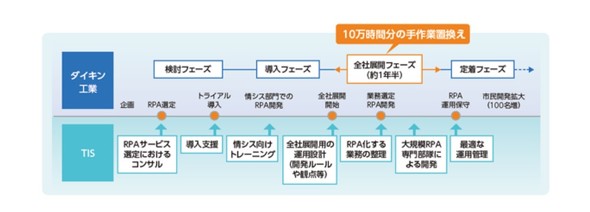

TISは2022年6月13日、ダイキン工業の業務生産性向上を目的とする全社プロジェクトのRPA推進パートナーとして参画したことを発表した。ダイキン情報システムと共同で、RPA実行基盤の構築や対象とする業務の選定、ソフトウェアロボットの開発、運用保守を支援した。

家庭向けエアコンや業務用空調機、冷凍機などを世界市場で手掛けるダイキン工業では、繰り返しの多いバックオフィスの業務があった。これを自動化して生産効率を高めることを目的に、2017年2月にRPAのPoC(Proof of Concept:概念実証)を実施した。その後、経理財務本部などでRPAツール「UiPath」の試験運用を始め、業務削減効果や社内システムとの親和性などについて検証を進めてきたという。

2020年には、全社で間接業務の工数を30%以上削減することを目指すプロジェクトが始動し、その施策の一環として年間10万時間の作業をRPA化することを目標に掲げた。

目標達成のためには、品質を確保しながら全ての部門にRPAを展開する必要がある。これには社外ベンダーとの協働作業が必要だと判断したダイキン工業は、大企業にUiPathを短期で導入した実績があるTISをパートナーに選出した。

【ユースケース】複数部門が関わる業務の自動化、AI-OCR連携のコツ

2022年3月末には、目標としていた年間10万時間の作業の自動化を達成した。RPA化によって大きな業務削減効果を得られた作業の一つに「経理へ提出する予実管理表の作成」がある。

従来、ダイキン工業は予実管理表を作成する際、各部門の担当者が毎月基幹システムから情報をダウンロードし、予実報告用の「Microsoft Excel」フォーマットに転記していた。予実差が多い場合は分析をしてフォーマットに記載し、財務経理部門にメールで提出していたという。

これに対し、基幹システムからの情報ダウンロードとExcelへの転記をロボットで自動化し、人間は予実差のチェックと分析、メール送信のみを行うフローにしたところ、高い業務削減効果を得られた。入力ミスの削減や属人化の解消、より付加価値の高い作業への集中にもつながったとしている。

AI-OCRとRPAを連携させて「配送伝票の起票」を自動化したケースもある。従来は、運送会社が、製品の配送に掛かった運賃をダイキン工業に報告するために、月あたり数百枚分の伝票データを業務システムに手入力していた。

ダイキン工業はこの作業を次のような仕組みで自動化することで、配送担当者の負荷を大幅に軽減させた。まず、配送担当者が伝票をスキャンして所定のフォルダ格納する。これをRPAがAI-OCRを使ってデータ化し、システムに仮登録する。最後は、その内容を人間がチェックして確認ボタンを押す。

AI-OCRの認識精度は100%ではないため、人間が最終的な確認をするフローを盛り込むことで、センシティブな情報を扱う業務を自動化できたとダイキン工業は評価する。

同社の清木場卓氏(IT推進部 IT企画担当課長兼テクノロジー・イノベーションセンター 主任技師)は、「TISの助言を得て、目の前にある顕在化した問題への対処だけでなく、将来起こり得るリスクに対しても先手を打つといった判断の確度が上がり、トラブルに陥ることなく大規模プロジェクトを乗り切れた。また、RPAの大規模導入を通じて、現場の社員自身が業務の効率化を強く意識する土壌ができた。当社では、精度が求められる重要度の高いロボットを除き、日々のルーティン作業の自動化は現場の社員に任せている。目的に応じて開発主体を選び分けることで、よりスピード感のある課題解決を目指す」と述べた。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

コロナ禍の医療者の激務を軽減 AIで仕分け業務を自動化した信州大学病院の工夫とは

コロナ禍の医療者の激務を軽減 AIで仕分け業務を自動化した信州大学病院の工夫とは

信州大学医学部附属病院はコロナ禍での激務の中、複雑な判断を伴う経理業務をAIで自動化しようと試みた。だが、AIも完璧な判断ができるわけではない。“ある工夫”によってAIを実務利用できるようになったという。 RPAで削減時間をKPIにしない 2000人の社員をザワめかせたニチレイロジの逆転劇

RPAで削減時間をKPIにしない 2000人の社員をザワめかせたニチレイロジの逆転劇

RPA導入当初、従業員に懐疑的な目を向けられたニチレイロジグループ。そこから、どのようにして現場主導のRPAを進めたのか。現場主導のリスクを排除する取り組みとは。 多忙な現場がロボットの8割を開発、コロナ禍でフジテックが実践したこと

多忙な現場がロボットの8割を開発、コロナ禍でフジテックが実践したこと

多忙な状況にもかかわらず、ロボットの87%を現場で内製しているというフジテック。コロナ禍でどのような工夫をしたのか。