「AI PC」の基礎と選定ポイントを解説 今後はローカルでAIを動かすアプリに期待か?

多くのPCベンダーがAI PCをうたうモデルを発表しているが、各ベンダーによってその定義やスペックは異なる。本記事では、AI PCの基礎と、選定時に押さえておくべきポイントを解説する。

2023年にインテルがNPU(Neural Processing Unit)を搭載した新たなSoC(System on a Chip)である「Core Ultra プロセッサ」を発表して以来、AI処理に特化したPC、いわゆる「AI PC」への関心が高まっている。しかし、AI PCとは具体的にどのようなスペックや機能を備えているものだろうか。本稿では、AI PCの基本と最新のトレンドについて解説する。

「AI PC」とは?

「ChatGPT」をはじめとする生成AIの急速な普及に伴い、業務におけるAI活用の機会が増加している。こうしたトレンドを背景に、2024年度にはAI PCと呼ばれる新たなカテゴリーのPCが登場し、現在では多くのベンダーが市場への投入を進めている。

AI PCは、PCベンダーによってその定義に若干の違いがあるが、一般的にはAI処理に特化したNPU(Neural Processing Unit)を搭載したSoCが採用されたものだ。Microsoftが提供するAIアシスタント機能「Microsoft Copilot」を呼び出すためのCopilotキーを搭載したモデルを指すベンダーもある。

MicrosoftはAI PCを「Copilot+ PC」として定義しており、40TOPSの演算能力を備えるNPUが備わっていることを条件の一つとしている。Core Ultra プロセッサだけでなく、「AMD Ryzen AI」や「Snapdragon X Elite」などを搭載したものもAI PCと呼ばれている。日本HPでは、40TOPS以上のNPU搭載モデルを「次世代AI PC」と称している。

このようにAI PCとは、NPUをハードウェアとして実装したもの、つまり、ローカル環境でCopilotなどのAI機能を動作できるモデルだ。例えば、日本HPではハイエンドモデルとして次世代AI PCが位置付けられており、ミッドレンジモデルの多くが次世代AI PCだ。40TOPS未満のNPUが搭載されたAI PCも選択できる。現時点でのエントリーモデルは、NPU非搭載PCになっている。

なお、米国ではオフィス回帰の動きが目立ち、デスクトップPCの需要が伸びていることから、AI開発に向けて高性能なワークステーションも登場している。

企業におけるAI PC利用の実態

2025年現在、AI PCは企業において浸透しつつあるのだろうか。

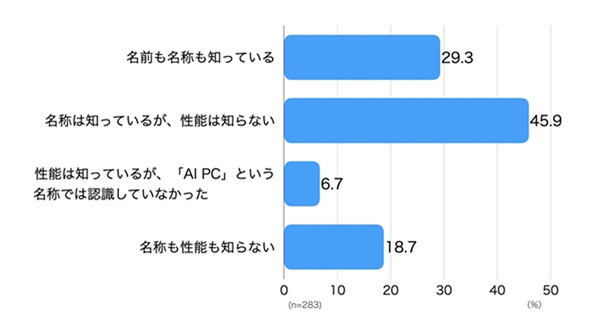

「キーマンズネット」による読者アンケートの結果や今回取材した状況からは、確かに認知度は高まっていることは見て取れるが、何ができるかという詳細までは把握できておらず、AI PCが企業におけるPC調達の必須要件としてRFP(提案依頼書)などに含まれるケースはほとんどないようだ。実際のPCの調達要件は、パフォーマンスやバッテリー駆動時間、重量といったこれまで通りの要件が今でも重視されているのが現実だ。

現時点ではローカル環境でAIを動かすアプリケーションが市場に出そろっていないため、NPUを生かしきれないケースが多い。ただ、「Microsoft 365」のようにローカルでAIを稼働させる業務アプリが今後増えてくるはずだ。いずれAI PCは、ベンダーが提供するスタンダードなPCになることが予想される。PCの調達において、AI PCが当たり前の選択肢とされる時期は、そう遠くないと考えられる。

AI PCにおける特徴的なアプローチ

今回の取材に協力いただいた日本HPでは、基本的なAI PCの定義にのっとりながらも、独自の特徴を備えた製品を提供している。具体的には、独自のAI機能に加え、ハードウェアチップによる強固なセキュリティ機能や、モバイル環境でのネットワークアクセスを容易にする通信プログラムなどを個別に提供している。

独自のAI機能

日本HPが提供するAI PCには、日々のタスクを効率化する支援機能「HP AI Companion」が実装されている。HP AI Companionでは、OpenAIが開発した言語モデル「GPT-4o」を利用して文書ファイルの分析や情報を検索するDiscover機能をはじめ、個人のファイルから実用的なインサイト獲得の支援や文書の要約・比較が可能なAnalyze機能、そして自然言語でPCを設定することでバックグラウンドでデバイスを最適化するPerform機能が提供されている。特にPerform機能は、最適な設定をアドバイスするだけでなく、PCの設定変更してくれる点が大きな特徴だ。

また、2022年に買収したビデオ会議ソリューションの老舗であるPolyの技術を活用したカメラアプリケーション「Poly Camera Pro」も特徴的な機能の一つだ。NPUを使用して背景ぼかしなどの処理を効率化するのに加えて、プレゼンターオーバーレイやマルチカメラといったプロフェッショナルな機能も備えている。NPUを効率的に活用することで、CPUやGPUへの負荷を軽減し、消費電力の削減に大きく貢献する。また、長時間のWeb会議でもPCの性能低下やバッテリー持続時間への影響を最小限に押さえることが可能となる。

セキュリティ機能

ハードウェアによるセキュリティ保護が装備されている点も大きな特徴だ。セキュリティアーキテクチャの基礎となるハードウェアチップ「HP Endpoint Security Controller」がOSよりも下の層でAI PCを保護し、不正なGPT(GUID パーティション テーブル)書き換えの保護やBIOSの自動復旧、ハードウェアによるデータ暗号などが可能になる。また、センサーによって利用者の存在を検出・認識し、PCから離れると自動的にデバイスをロックするなど、OSレベルでの保護機能が備わっている。そして、内蔵プライバシースクリーン(対象製品のみ)といったOSよりも上のレイヤーで動作する機能など、豊富なセキュリティ機能が実装されている。

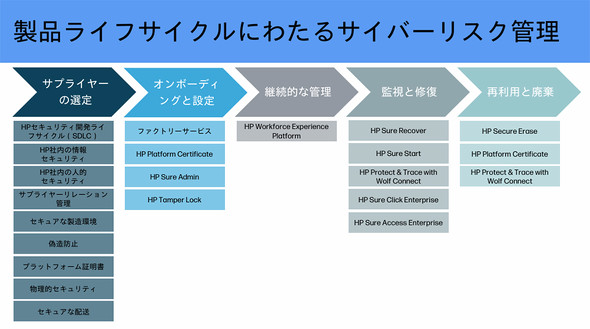

さらに、ハードウェアからソフトウェア、サービスにまで及ぶ、包括的なエンドポイント保護とレジリエンスを提供する「HP Wolf Security」を利用できる。これは脅威の封じ込めから証明情報の保護、次世代のウイルス対策、ブラウジング分離/セーフブラウジングなどさまざまな機能が実装されたソリューションで、サプライヤーの選択からオンボーディングと設定、継続的な管理、監視と対策、再利用と破棄に至る製品ライフサイクル全体でプラットフォームセキュリティを管理することが可能だ。

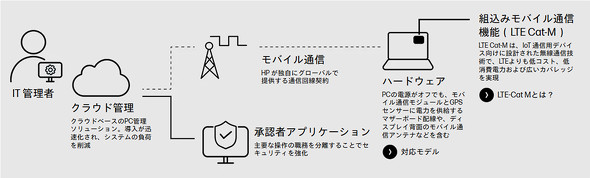

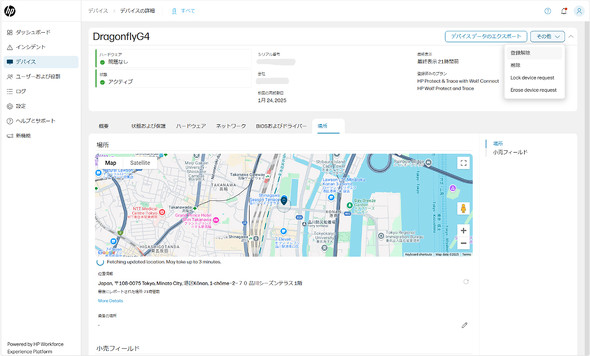

PCの管理性という観点では、電源がオフになっていたりネットワークから切断されていたりしてもナローバンド通信を利用してPCを追跡し、ロックやデータ削除といった対策が可能なMDMソリューション「HP Protect and Trace with Wolf Connect」が用意されている。世界100カ国以上でローミングできるグローバルなモバイル通信とGPS技術を採用することで、これまでのMDMの課題を解決できる。承認ルートを経由した上で、管理画面上のマップから端末の現在位置を確認することも可能だ。

ネットワーク機能

日本HPが提供するAI PCは、追加料金なしで4G LTE/5Gが5年間使える「HP eSIM Connect」に対応したモデルが用意されている。データ通信上限なしのeSIMサービスであり、データ通信の費用削減とともにモバイルワークを快適に支援し、SIMカードやモバイルルーターの管理コストを削減するなど、システム部門にとっても利便性の高いソリューションだ。特に少数規模の企業や個人事業主でも、大企業並みの低コストで通信利用できる点がメリットと言える。

他にも、米軍MIL規格レベルの厳しいテストをクリアしている堅牢(けんろう)性はもちろん、バッテリーの交換をユーザー自身で行える設計を採用するなど、メンテナンスコストの削減につながる工夫も随所に施されている。

製品選びの勘所

既に各ベンダーが提供しているAI PCには、前述の通り、法人向けの要件に応じた多様な差別化機能が備わっている。その差別化ポイントを把握した上で、どのような視点で選ぶべきか、その検討ポイントを押さえておきたい。

バッテリー駆動時間に影響するNPU性能

まだローカルAIに対応したアプリケーションが少ないものの、NPUを積極的に使うアプリケーションが今後は増えてくることが想定される。そのため、NPUの有無や性能差がバッテリーの駆動時間や体感パフォーマンスに大きく影響することは違いない。その意味でも、できるだけ高性能なTOPS性能を持つNPUを搭載したモデルを選択した方が長期的に考えてメリットがある。性能とバッテリーの関係性を見極めた上でAI PCを選択したいところだ。ローカルでAIを稼働させる時代が本格的に始まりつつある今こそ、将来的なアプリケーションの進化を見据えた製品選びを意識したい。

デバイス保護に必要なセキュリティ機能の充実

クラウドサービスの活用が進む今、クラウド側に境界防御を含むセキュリティ機能を持たせるゼロトラストの考え方が定着しつつある。しかし同時に、実際にユーザーが操作するエンドポイント側にも、センサー機能を含むセキュリティ対策が求められている。システム部門の視点からは、キッティングやハードウェア保守を含む管理面についても十分に検討しておく必要があるだろう。

EDRやMDMなど、エンドポイントに実装するセキュリティ対策を前提に、サードパーティー製のセキュリティ機能を検討するとともに、ハードウェアベンダーが提供するセキュリティ機能にも注目したいところだ。新たな脅威が絶えず襲い掛かる今、さまざまなアプローチで対策が必要だ。セキュリティチップの有無を含めたセキュリティ対策や、ライフサイクル全体の管理性についても十分に考慮したいところだ。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

Microsoftの「Copilot+ PC」はこれまでのWindows PCと何が違うのか

Microsoftの「Copilot+ PC」はこれまでのWindows PCと何が違うのか

MicrosoftはAI処理をローカルで実行可能にする「Copilot+PC」の販売を開始した。Copilot+PCは一般的なWindows PCと何が違うのか。性能や機能から違いを見ていく。 AIブームでもAI PCがちっとも盛り上がらない「2つの理由」【調査】

AIブームでもAI PCがちっとも盛り上がらない「2つの理由」【調査】

AI活用に取り組む企業が増えているのに、AI活用に特化したAI PCの導入はなぜ進まないのか。キーマンズネットの調査で明らかになった2つの理由とは。