「AIワークフロー」とは? AIエージェントとの役割の違いと活用ポイントを徹底解説

AIを組み込んだ「AIワークフロー」製品が市場に出始めている。AIエージェントとの違いが曖昧になりがちだが、それぞれの特性や適用領域を正しく理解することが重要だ。

意思決定をスピーディーにし、業務プロセスをシームレスにつなぐワークフローツール。長年にわたり企業の現場を支えてきたワークフローツールに、今、クラウドシフト以来とも言える大きな変化が訪れている。それが、AIによる業務プロセスの自動化だ。

いわゆる「AIワークフロー」と称される製品領域は、まだ明確な定義こそ確立されていないものの、既に市場ではAIを標準搭載した製品や、AIエージェントとの連携機能を備えたツールが次々に登場している。

そもそも「AIワークフロー」とは? ワークフローの前提知識

ワークフローとは業務プロセスや意思決定の流れを指し、それらを順序立てて接続し、連携に伴うタイムロスや人的負荷を最小限に抑えることを目的としている。関係者ごとの責任範囲とその連携を可視化・管理するためのツールを「ワークフローツール」と総称する。

代表的な例として、経費精算業務が挙げられる。申請者が経費精算書を作成し、上長が承認または却下、その後、必要に応じて複数階層の承認権限者を経由し、最終的に経理部門によるチェックを経て支払いが実行される。このプロセスでワークフローツールを利用すれば、PCやモバイルから簡単に申請でき、承認者もボタン1つで判断を下すことができる。関連書類も申請時に添付できるため、即時確認が可能だ。

このように、ネットワークで定義されたルールに従ってプロセスが順次進行することで、スピーディーに申請を処理できる。また、全ての処理は記録・保存されるため、監査対応に役立つだけでなく、不正やヒューマンエラーの抑止、さらには時間とコストの削減にもつながる。

ワークフローツールは、もともとペーパーレス化と業務合理化のためのツールとして登場した。その後、グループウェアにも機能が組み込まれ、中堅・中小企業でも導入が進んだ。一方、大企業では基幹業務システムとの連携によるプロセス可視化と業務最適化を図るBPM(Business Process Management)の一端を担う。

クラウドファースト/モバイルファーストの潮流を背景にクラウドシフトが進み、SaaSやオンプレミスシステムとのAPI連携も対応可能な製品も多い。また、モバイルデバイスでの操作性が向上し、加えて価格の低廉化・サブスクリプション化が進んだことで、中堅・中小企業にも導入しやすいサービスが次々に登場した。

そして現在、多くのワークフローツールベンダーがAI機能の搭載に尽力している。RPA(Robotic Process Automation)との併用により業務自動化の高度化が進み、AI/RPAを組み合わせた柔軟なワークフロー設計および再構築が重要課題とされている。業務の自動化、意思決定の迅速化、戦略的業務改革の推進という観点から、ワークフローツールはDXの中核ツールと位置付けられつつある。

このような進化の過程で、AI機能を強化した製品は「AIワークフロー」として分類されている。開発当初からAIを前提に設計された製品もあれば、既存ツールに大規模言語モデル(LLM)などとの連携機能を追加した製品もある。いずれAIの搭載が前提となり、区別の必要もなくなると考えられるが、現時点ではAI機能の精度や使い勝手に差があるため、製品選定の重要な指標となっている。

業務視点で見る、AIワークフローとAIエージェントの役割の違い

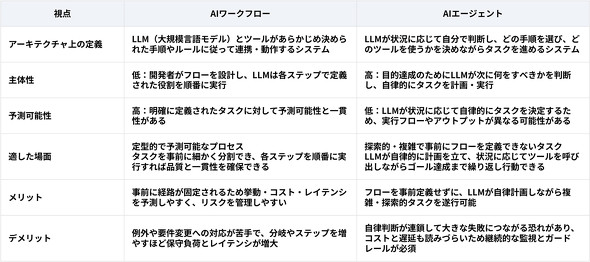

役割が似ていることから、しばしば、AIワークフローとAIエージェントが混同されることがある。予測可能性や適した利用シーン、メリット/デメリットなど両者の大まかな違いをまとめたものが図1だ。

AIワークフローツールの活用目的として、「業務自動化」や「意思決定の迅速化」を思い浮かべる人は多いだろう。だが、これはAIエージェントが担う役割とも重なるため、両者の違いが曖昧(あいまい)になり、混同されるケースも少なくない。

なお、AIエージェントは、ガートナーの定義によれば「デジタルおよび現実の環境において、状況を認識し、意思決定を行い、アクションを起こして目的を達成するためにAIを適用する、自律的または半自律的なソフトウェア」とされている。

フロー設計と予測可能性において、AIワークフローとAIエージェントの違いは以下の通りだ。

フロー設計

AIワークフローツールは、開発者がとあらかじめ設計したフローに従い、LLMを各プロセスの「部品」として組み込む形式を採る。一方、AIエージェントは、LLMが状況に応じて次に行うべきアクションを自律的に判断しながらフローを遂行し、改善サイクルを自律的に回す構造 となっている。

予測可能性

AIワークフローツールはおおよその処理経路があらかじめ定められているため、エージェントと比較すると挙動の予測やテストはやり易い。一方、AIエージェントは状況に応じて動的に指示しながら処理を進めるため、挙動が多様化しやすい。このため、ガードレール(制御範囲の明確化)やリアルタイムでの観測・監視が不可欠となる。

AIワークフローとAIエージェントは比較対象とすべきものではなく、現段階ではアーキテクチャの違いとして理解するといいだろう。将来的には、ワークフローの構造を自律的に変更できるAIエージェントが登場する可能性もある。

このように、AIワークフローとAIエージェントには目的や機能の重なりはあるものの、現在の技術水準においては、それぞれ異なる設計思想と用途を持つものとして捉えるのが適切だろう。

AIワークフローとAIエージェント、適用領域と使い分け

AIワークフローとAIエージェントは、それぞれで適した活用場面や特性が異なる。AIワークフローは、定型的かつ順次処理を必要とする業務に適しており、SLA(Service Level Agreement)や内部統制が厳格で、手順の逸脱が許されないケースにおいて有効だ。一方でAIエージェントは、課題解決や調査など毎回プロセスが異なる業務に適しており、複数のツールを横断しながら柔軟な判断が求められるような場面で力を発揮する。

それぞれのメリットも異なる。AIワークフローは、あらかじめ動作が定義されているためリスク管理がしやすく、コストや処理時間も安定している。対してAIエージェントは、探索的な作業や試行錯誤のプロセスを自律的にこなすことが可能であり、業務手順を一つ一つハードコーディングする必要がないため、設計工数の削減につながる。

ただし、デメリットもある。AIワークフローは例外処理や業務の変化に対して柔軟に対応しにくく、分岐が多くなると保守運用が複雑化する可能性がある。一方のAIエージェントは誤判断が連鎖しやすく、常時の監視が不可欠だ。また、実行コストや処理遅延の予測が難しい点も注意が必要だ。

つまり、AIエージェントは変化への適応力が高く、例外処理にも柔軟に対応できる可能性がある。ただし、その動作は予測が難しく、処理時間にもばらつきが生じやすい。さらに、誤判断が発生した場合、その判断が連鎖して誤った結果に至るリスクも否定できない。

一方で、AIワークフローは人間が事前に設計した手順に従って動作するため、既定の運用から逸脱しにくい点が強みだ。設計段階で組み込まれたセキュリティやコンプライアンス、ガバナンスポリシーを厳守しながら運用できる他、手順の変更や分岐条件の設定、責任分界の管理も人間が担い、視覚的に明示できる。

そもそも、企業における個別の業務プロセスやその流れは安易に変更すべきではない領域だ。ワークフローツールの本質的な価値は、自動化された業務の流れを人間が主体的にコントロールできる点にある。

AIエージェントは特定の業務プロセスにおける自動化には有効だが、現時点では、ワークフロー全体の改変を目的とした汎用(はんよう)的な利用は推奨されていない。むしろ、生成AIサービスとの連携や、複数のLLMやRAG(検索拡張生成)の自律的な選択と活用といった限定的な用途において実用性があると言える。また、承認ルートの改善提案のように、既存ワークフローの見直しポイントを抽出する目的でAIエージェントを活用し、その結果を人間が評価・精査した上でルール化、設計に反映させるといった使い方は有効だ。

なお、IBMやGoogle、Microsoftといった大手ITベンダーや新興プレイヤーは、既にワークフロー全体を動的に組み替えることを想定したAIエージェント機能の開発を進めている。現時点でも、先述のデメリットを許容できる分野では実運用が可能となっている。今後は、AIエージェントの汎用性をどこまで拡張できるか、そしてその過程でいかにリスクを排除していくかが、今後の課題となるだろう。

以上、前編ではAIワークフローと従来型ワークフロー、そしてAIエージェントの違いについて解説した。後編では、AIワークフローの具体的な機能や有効活用のポイントについて、さらに詳しく掘り下げて解説する。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

9割が直面する「ワークフロー導入後の落とし穴」 運用と教育で壁を乗り越える方法

9割が直面する「ワークフロー導入後の落とし穴」 運用と教育で壁を乗り越える方法

サイオステクノロジーが実施した調査からワークフロー導入後に多くの企業が社内展開や教育面で苦慮している実態が明らかになった。運用と教育の壁を乗り越える方法とは。 ナレッジ管理もワークフローもAI対応で再定義か 定番業務ツールの新潮流【展示会レポ】

ナレッジ管理もワークフローもAI対応で再定義か 定番業務ツールの新潮流【展示会レポ】

IT製品の大規模展示会「Japan DX Week」で特に注目を集めたのは、ナレッジ管理やワークフローを一変させるAIエージェントや、低コストで導入可能な中小企業向けツール群だ。業務効率化の最前線をレポートする。 AIワークフローの活用が進むか? 業務効率化がはかどる「Asana」の新機能とは

AIワークフローの活用が進むか? 業務効率化がはかどる「Asana」の新機能とは

Asanaは、AIと人の協働を強化する「Smart Workflow Gallery」を発表した。テンプレート形式で即導入でき、ルーティン業務の自動化、効率化をさらに進める機能だ。