Microsoft Copilotを使いこなせない人に共通する“思い込み”とは?

Microsoft Copilotをうまく使いこなせない。そんな声の多くは、ある“誤解”に起因している。活用のカギはどこにあるのか。実践で役立つ“対話型AIとの向き合い方”を具体例とともに解説する。

「Microsoft 365」に統合されたCopilotの中核機能の一つが「Microsoft 365 Copilot Chat」(以下、Copilot Chat)だ。自然な言葉で質問や依頼を入力するだけで、インターネットやMicrosoft 365に蓄積された情報を参照しながらAIが対話形式で応答する機能だ。

多くの人が正しい指示の出し方を習得しなければならないと考えがちだが、Microsoft MVPの太田浩史氏(内田洋行 エンタープライズエンジニアリング事業部)によれば、最も重要なのはプロンプトスキルではないという。

本稿はウチダスペクトラム主催のウェビナー「はじめよう!Microsoft 365 Copilot 〜AIで仕事が楽になる〜」の第2回の講演内容を基に、編集部が再構成した。

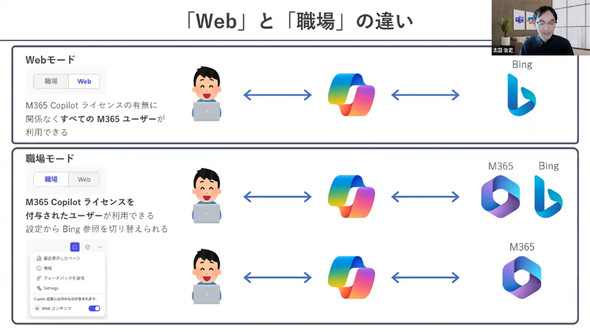

Copilot Chatの「Webモード」と「職場モード」の違い

Copilot ChatとはMicrosoft 365のAIチャット機能であり、「copilot.cloud.microsoft.com」にアクセスするか、「Microsoft Edge」の右上にあるCopilotアイコンを押下することで利用できる。「Microsoft Store」のデスクトップアプリや「iOS」「Android」向けのアプリからも利用可能だ。

利用時に必ず確認すべきポイントが、画面右上に表示される緑色の盾マークだ。これは「エンタープライズデータ保護」が有効であることを示しており、この状態であればCopilotとの会話内容や共有ファイルがAIの学習に利用されることはない。

Copilot Chatには「Webモード」と「職場モード」がある。Webモードは全てのMicrosoft 365ユーザーが利用可能で、Copilotの有償ライセンスは不要だ。「Microsoft Bing」の検索機能を活用し、インターネットの最新情報を参照して回答を生成する。

一方、Copilotの有償ライセンスを保有しているユーザーは、職場モードを利用できる。このモードでは、「Microsoft OneDrive」のドキュメントや、「Microsoft SharePoint」の記事、「Microsoft Teams」のチャット履歴、受信メールといった社内の情報も参照対象となる。さらに設定により、Webの情報を一切参照せず、社内データのみを利用することも可能だ。

効率化の観点から注目されるのが音声入力機能だ。入力欄に表示される「マイク」アイコンをクリックすれば、音声で指示を送ることができる。複雑な内容でも、キーボード入力よりもスピーディーかつ自然な対話形式でのやりとりが可能だ。

生成AIに不慣れなユーザーは、「週末のサイクリングコースを考えて」といった個人的な問いかけから始めるといいだろう。毎朝「おはようございます、今日もよろしく」とあいさつし、「何か手伝うことはありませんか」と返されたところから、その日の業務について相談を始めるユーザーもいる。このように、日常的にAIとやりとりすることで、徐々にAIを身近な存在として捉えられるようになる。

多くの人が誤解、Copilot上達のカギはプロンプトスキルではない

Copilot Chatで高品質なアウトプットを得るには、まずプロンプトスキルを磨くことが重要だと思われがちだが、それは誤解だ。

品質の良いアウトプットを得るためには「正しく聞く」こと以上に、「何度も聞く」姿勢が重要だ。一度の質問で完璧な回答を求めるのではなく、対話を重ねることでCopilotはユーザーの意図をより正確に把握し、最終的に質の高い成果物を生み出せるようになる。

この対話のプロセスは、ユーザー自身の思考整理にも効果的だ。自らの考えを言葉にしてCopilotに伝えることで、頭の中で漠然としていたアイデアが明確になり、場合によってはCopilotの回答を待つまでもなく解決策が見つかることもある。

具体的な活用例として、社内セミナーの企画が挙げられる。例えば、「社内向けのセミナーを実施したい。テーマは生成AIだが、内容や切り口に悩んでいる。アイデアを提案してほしい」とCopilotに相談するところから始まる。

Copilotは複数の切り口を提示するが、ここで終わらせず、対話を続けることが重要だ。「今回のセミナーは営業職向けなので、営業職に特化した内容にしてほしい」といった追加情報を伝えることで、提案はより具体的かつ実用的になる。

さらに、「その構成案は良いが、90分は長すぎる。もっと気軽に参加できる開催形式はないか」と深掘りすると、例えばランチタイムの30分セミナーや朝活としての20分セミナーといった、現実的なアイデアが返ってくる。これは太田氏の実演でも示された、有効な手法だ。

最終的に、「朝の20分で実施するセミナーに決めた。営業部門に案内メールを送りたいので、従来の堅苦しい勉強会よりも親しみやすく印象的な案内文を考えてほしい」と依頼し、具体的なメール文案の作成も行った。

このように、Copilotとのやりとりは一度の質問で完結させるものではない。キャッチボールのように対話を重ねることで内容の質を高めていくプロセスだ。多くのユーザーは一度の質問に対して完璧な回答を期待しがちだが、実際には「ここは良いが、この部分は少し違う」「別の視点でも考えてみて」といった修正や掘り下げを重ねることで、実用的で価値あるアウトプットが得られる。

契約書チェック、資料レビューも Copilotのファイル活用

Copilot Chatの能力は、ファイルを添付して活用する場面で発揮される。ファイルの作成や他者から受け取った資料の確認な場合、これらのファイルをCopilotと共有することで、より具体的かつ実践的な支援を受けることができる。

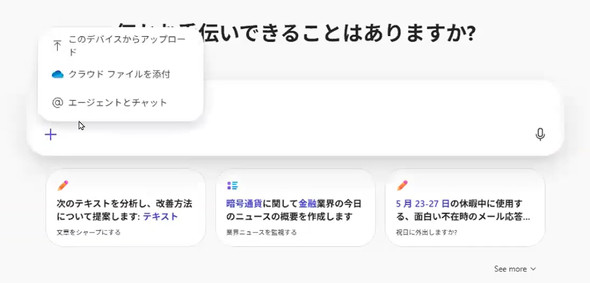

入力欄左下の「+」マークから「このデバイスからアップロード」または「クラウドファイルを添付」を選択することでファイルを添付できる。クラウドファイルの場合、Microsoft 365 Copilotライセンスがなくても利用可能であり、OneDriveやSharePointに保存されたファイルを直接選択できる。

太田氏は、実際の活用例としてセミナーのアンケート結果をまとめたExcelファイルをCopilotに添付し、次のように依頼した。「このファイルはセミナー参加者のアンケート結果です。この内容をもとに社内向けのセミナー開催レポートを作成してください。必要な要素は、全体の評価、参加者の声の要約、今後の課題の整理です」。Copilotはファイル内容を分析し、平均スコアの算出、自由記述の分類、改善点の提案など、構造化されたレポートを自動生成した。

契約書のレビューにも効果を発揮する。例えば、ソフトウェア開発契約書のWordファイルを添付し、「甲と乙のどちらかが一方的に不利となる条項があれば教えてほしい。必要に応じて修正案も提示して」と依頼すれば、知的財産権の帰属や瑕疵(かし)担保期間の妥当性について具体的な指摘と改善提案が得られる。さらに、「一般的に見て瑕疵担保期間が6カ月というのは長いか」といった追加の問いかけにも、業界慣行を踏まえたアドバイスを返してくれる。

プレゼンテーション資料のチェックを依頼する場合は、プロンプトの工夫が効果的だ。Copilotは基本的に肯定的なフィードバックを返す傾向があるため、「辛口でレビューしてください」と明示することで、具体的な修正提案や構成の改善点を提示してくれる。

業務フロー図の改善相談にも応用できる。例えば、「Microsoft PowerPoint」で作成した業務フロー図をコピー&ペーストして、「現在は全て手作業で行っているこの業務をシステム化するには、どこから着手すべきか」と尋ねれば、属人化しやすい工程の特定や、段階的な業務改善の方針について提案が得られる。

さらに、CopilotはOCR処理されていないPDFファイルの内容も読み取ることができる。例えば、複合機でスキャンした紙の領収書PDFを添付し、「海外出張費精算のために合計金額のサマリーを作成してほしい」と依頼すれば、各領収書の金額を自動で抽出し、円換算を含めた集計結果を提示する。

会議録もメール文も即生成、Copilot Chatの応用術

Microsoft 365 Copilotの有償ライセンスを取得すると、ファイルに加えてさまざまなコンテンツを添付して活用できるようになる。「+」マークから「コンテンツを追加」を選択すると、「ユーザー」「ファイル」「会議」「メール」などの選択肢が表示され、多様な情報を基にCopilotを活用可能だ。

例えば「会議」機能では、Teamsで録画・録音された会議の内容を参照し、「決定事項」「議論の詳細」「アクションアイテム」などを要約するよう指示することで、詳細な議事録を自動生成できる。Teams内のCopilot機能でも会議要約は可能だが、社内で使われている議事録フォーマットとは必ずしも一致しない。Copilot Chatを使えば、組織固有の形式や項目に合わせた柔軟なカスタマイズが可能だ。

また、Copilot Chatで得られた回答は「ページ」機能を使って保存・共有できる。ページ形式で保存された内容は、リンクを共有することで他のメンバーと簡単に情報を共有できる他、テンプレートとして再利用することも可能だ。

例えば、海外ホテルへの領収書依頼メールのテンプレートを一度保存しておけば、後日「このテンプレートを使って、チェックイン日を今週月曜日に変更したメールを作成して」といった指示で、必要な部分だけが更新されたメール文を即座に生成できる。これにより、毎回ゼロから作成する手間を大幅に削減できる。

使って感じた、Copilot活用を前に進めるための心構え

ウェビナーの後半では、ウチダスペクトラムの宮内 翼氏が登壇し、同社におけるCopilot活用の実践事例と、企業がAI活用を推進していく上でのポイントについて語った。

IT商材を扱う企業でありながら、ウチダスペクトラムのAI活用の歩みは決して平たんではなかった。AIに関してはまさに「よちよち歩き」の状態からのスタートだったという。だが、海外拠点のオペレーション部門(請求代行など)を含めた5回にわたる研修と実践を通じて、これまで数時間かかっていたExcel作業がわずか30分で完了するなど、目に見える業務効率の向上を実現した。

こうした過程の中で、宮内氏が特に重要だと感じたのは、「AIは仕事を奪うものではなく、共に働くパートナーである」というメッセージを社内で繰り返し共有することだったという。この姿勢が、翻訳業務に携わるメンバーたちの間にあった「AIに仕事を取られてしまうのでは」という不安を払拭(ふっしょく)し、AIを「思考を拡張する力」として受け入れる土壌を育んだ。

宮内氏は、CopilotをはじめとするAI活用を企業内で推進するための具体的なポイントとして、以下の3点を挙げた。

1.正しく学ぶ

AI導入を進めるに当たり、他社の失敗事例から学び、同じ過ちを繰り返さないことが重要だという。インターネットの情報や専門家の知見を積極的に活用し、正しい知識を身につける姿勢が求められる。

2.仲間を巻き込む

推進担当者だけが前のめりになると、現場との温度差が生まれ、活用の定着が難しくなる。そこで、ユーザー同士が自然と学び合える場を設計することがカギになる。例えば、業務課題を共有しながらアイデアを出し合うワークショップや、実践結果を発表する場を設けることで、「隣の人がAIを使って便利になっている」という気付きが、社内にポジティブな循環をもたらす。

3.身近な業務課題から始める

AI導入は、大きな変革から始める必要はない。むしろ、日々のちょっとした業務課題をAIで解決するところから着手することで、その効果を実感しやすくなる。例えば、海外の請求代行業務における問い合わせ対応や、ルーティン化したExcel作業の効率化といった具体的な成功体験が、さらなる活用へと後押しする。

なお、今回紹介したCopilot Chatの活用法の多くは、Microsoft 365の基本ライセンスのみで利用可能だ。Copilotに気軽に話しかけ、会話を重ね、ファイルや情報を共有する。この3つのステップを通じて、日常業務の効率化に取り組んでみてはどうだろうか。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

Copilotでさらなる自動化が可能に、「Microsoft 365」4月の重要アップデート15選

Copilotでさらなる自動化が可能に、「Microsoft 365」4月の重要アップデート15選

2025年4月はTeamsのチャットとチャネル統合や音声認識機能の強化など、生産性を高める15の新機能が加わった。 Microsoft 365 Copilotの導入時、何に悩んだ? 導入企業に聞いてみた

Microsoft 365 Copilotの導入時、何に悩んだ? 導入企業に聞いてみた

「Microsoft 365 Copilot Business Chat」(以下、Microsoft 365 Copilot)の利用率が大きく向上した。一方で、導入してはみたものの、課題があるとする声もあるようだ。 これから始める「Microsoft Copilot」 使って分かった有効活用法と注意点

これから始める「Microsoft Copilot」 使って分かった有効活用法と注意点

OpenAIの大規模言語モデルが「GPT-4o」へと進化し、Microsoftの「Copilot」、Googleの「Gemini」などを業務で活用しようとする動きが活発化している。今後は生成AIをどうビジネスや業務に活用するかが問われる時代になるだろう。