早稲田大学、利用者5万人、ペタバイト超のデータをたった2人で管理するストレージ運用

約5万人が利用するクラウドストレージ「Box」を、わずか2人で運用管理する早稲田大学。利用するデータは1人テラバイトは当たり前。ペタバイト超のデータを少人数でも安定管理できる仕組みを解説する。

約4万7000人の学生と約3万人の教職員が在籍する早稲田大学では、11年前からクラウドストレージサービス「Box」を運用し、現在では約5万人が利用している。過去には、研究データ11TBが消失したこともあったというが、その教訓を踏まえたデータ管理の工夫や運用のポイントについて、早稲田大学の関 達也氏(情報企画部 情報企画課)の解説を基に紹介する。

1人1テラバイトは当たり前 早稲田大学、5万人のデータ管理体制

早稲田大学では、11年前にBoxを初めて導入して以来、5年ごとに契約を更新しながら運用を継続してきた。学生および教職員の誰もが利用できる十分なライセンス数を契約しており、容量無制限のBoxプランを最大限に活用している。利用対象者は、現役の学生と教員、研究員、職員であり、単科履修生や交流学生などの単年度在籍者や、非常勤教員、卒業生などは対象外だ。

利用が進むにつれて保存データの総量は年々増加していった。2025年4月時点におけるBoxの利用状況をみると、全体のストレージ使用量はペタバイト(PB)を超え、特に画像ファイルの保管数は約9000万ファイルと突出している。その他、ドキュメントファイルが約3000万件、オーディオファイルが約1540万件、CADおよび描画ファイルが各67万件前後、動画ファイルが約200万件だ。また、共有リンクの数も約45万件に達し、その多くが外部公開リンクだ。

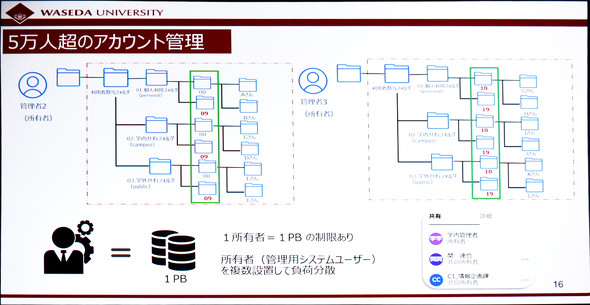

ただし、Boxは1テナント当たり1PBを超える利用を推奨していない。関氏によれば、現在では1人当たり1TB程度の容量をすぐに使い切ってしまうため、さらなる大容量ストレージのニーズが高まっているという。これに対応するため、複数の管理アカウントを所有者として設定し、中間サーバでルールに基づきユーザーを振り分けることで、推奨容量の超過を回避している。だが、大容量ファイルの同時保存が重なると、一時的に上限を超過する可能性があり、この点は今後の重要な課題だ。

11TBの研究データ消失、実際のトラブルから学んだ安定運用のコツ

大学職員が利用するBoxは、基本的にグループ単位で運用している。職員は所属部署ごとに割り当てられたグループ内でファイルの共有や管理をしている。利用可能なフォルダは大きく3種類に分かれており、学内限定で共有できる「Campus Share」、学外との共有にも対応する「Public Share」、そして個人専用の「Personal」がある。なお、「Personal」フォルダはセキュリティの理由から共有リンクの利用ができない設定となっている。

フォルダやファイルは全てグループ単位で管理されており、人事異動があると所属グループも変更される。それに伴い新しいグループへのアクセス権が付与される仕組みだ。グループ管理は共同所有者権限を持つ職員が担当しており、ユーザーの追加や削除もこの権限のもとで行われている。

一方、教員や研究員、学生は、個人単位が基本だ。利用フォルダは職員と同様に「Campus Share」「Public Share」「Personal」の3種類だが、「Personal」フォルダにおいても共有リンクの利用が可能な点で異なる。教員や学生の間では、ゼミ活動や共同研究などでBoxを積極的に活用し、研究データや資料の共有に役立てている。

情報企画部は、Boxの利用に関する問い合わせやトラブル対応にも対応している。利用者からさまざまな問い合わせやクレームが寄せられており、その中でも頻繁に起こる事例が幾つかある。

まず代表的なのは、所属や資格の変更に伴いBoxへアクセスできなくなるケースだ。例えば、博士論文審査に合格した学生が正式な学位授与前に学籍を離れると、その時点でBoxの利用資格を失い、保存していた研究データにアクセスできなくなることがある。また、常勤研究員が非常勤研究員に変わった際にも同様にアクセス停止が発生し、研究継続に支障を来す事例も報告されている。

その原因として、Boxテナントが1つに集約されていることや、利用資格が大学の在籍情報と連動して自動制御されていることがある。さらにセキュリティ上の理由からBoxではファイルの所有権移転が制限されており、たとえ共同所有者であっても他者のファイルを引き継ぐことができない。そのため利用者やコラボレーターは「突然使えなくなった」「フォルダが消えた」と戸惑う。

次に問題となるのが、前任者の離籍によりBoxのデータ所有権が消失してしまうケースだ。研究活動では前任者が大量のデータをBoxに保存したまま退職することも多く、所有者不在になると共有していた研究者もアクセス不能となる。実際に11TBもの研究データが失われた深刻な事例もあったという。また、Boxの仕様でごみ箱に移動されたデータは30日後に自動的に削除されるため、長期間利用していなかったユーザーが後で気づいて慌てて問い合わせるケースもあった。

さらに、研究室のNAS(Network Attached Storage)とBoxを同期させ大量データを転送しようとした際、一時的にBoxが利用不能となるトラブルもあった。これは大規模なファイル操作(LFO)を検知して処理負荷を軽減するために一時的にアクセス制限をかける仕様によるもので、事前に管理者画面で警告が出るが見落とすとユーザーにとっては予期せぬ利用停止と映る場合がある。

このようにBoxには利便性が多い一方で、利用資格や所有権管理の仕様が原因のトラブルがある。情報企画部は、こうした問題への対応や利用者支援を通じて、円滑かつ安全なBox運用環境の維持に努めている。

関氏ら管理者権限チームは、必要に応じて一時的なアカウントの再アクティブ化や、ごみ箱にあるデータの復旧作業を行い、アカウントやデータのリカバリー対応にあたっている。特に、データが削除されたように見える場合には、まず利用者から詳細な状況を丁寧に聞き取り、Boxのレポート機能を用いてアクティビティーログや調査ツールを確認しながら、可能な限りデータの回復に努めている。

データの復旧が完了した際には、ユーザー自身に必要なデータをダウンロードしてもらい、その後、一時的にアクティブ化したアカウントを再度非アクティブ化し、不要なデータを削除している。ただし、大容量データの復旧には相応の時間を要する場合もある。実際、11TB規模のデータが消失した際は対応に10日以上を要したものの、完全な復旧には至らなかったという。

こうした経験を踏まえ、Boxのごみ箱内データの保管期間は、標準の30日から60日へ延長することが推奨される。これは誤削除時における復旧可能期間を確保するためだ。

また、年度末や年度初めには、学生や教職員の所属、資格変更が集中し、一時的にユーザー数が5万人を大きく超えることがある。これは新旧の利用資格が重複し、ライセンスが二重に付与されることによるものであるが、Box側との事前合意に基づく運用であり、大学としては問題なく対応している。今後、Boxの導入を検討する組織においても、同様の事態が想定される場合は、あらかじめBox側と協議し、運用ルールを明確に定めておくことが望ましい。

早稲田大学でBoxの運用管理を担っているのは、関氏と委託先ヘルプデスクの担当者のわずか2人だ。日常的な問い合わせ対応には他のヘルプデスクメンバーも協力しているが、複雑かつ定型対応が困難な案件については、最終的にこの2人が対応している。この少人数体制が可能となっている背景には、Boxの直感的なユーザーインタフェースと高い可用性、そしてエンドユーザーからの問い合わせが少ないという特性が大きく寄与している。

大規模な「Box」環境を少人数で支える仕組みと工夫

これらの問題の原因は、教職員や学生が自身のBox利用権限を所属や身分情報と正確に結び付けて理解していないことにある。関氏は「学内ポータルサイトで利用資格を明示し、離籍時の注意事項も周知しているが、ユーザー自身が資格や権限を十分に認識していないこともある」と述べ、全学的な理解促進の難しさを指摘する。

しかし一方で、ユーザーの所属変更や離籍といった属性変化に対し、システム側が迅速かつ適切にアクセス権限を付与、剥奪できている証拠でもある。つまり、権限変更のスピードや正確さにユーザーが追い付けず、あるいは事前に気付けなかったために問い合わせやクレームが生じているのだ。

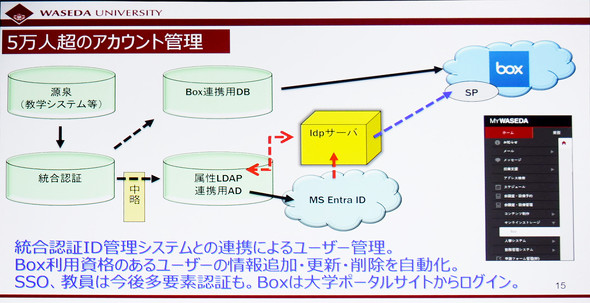

早稲田大学ではBoxのアカウント管理を統合認証システムと連携させている。Boxアクセスの前段階として、IdP(Identity Provider)サーバでアカウントの作成、削除、論理チェックが自動化されている。Boxへのログインは、「Microsoft Entra ID」とSAMLベースの認証ツール「Shibboleth」によるシングルサインオン方式を採用し、多要素認証も導入している。ユーザー属性情報は教学システムや人事システムと連携しており、情報の追加、更新、削除のプロセスは全て自動化している。これにより、利用者は大学ポータルサイトからスムーズにBoxにログインできる。

さらに、複数のバッチ処理プログラムを作成し、日常的に利用している。これにより膨大なユーザー数に対応しながらも、限られた人的リソースで安定した運用を実現している。

例えば、基本バッチにはアクセスユーザー情報やアクセストークンを取得する機能がある。「Box整合性チェックバッチ」では全ユーザー情報を取得し不整合を検知、システム全体の健全性を維持している。誤操作によりユーザーが自身のBoxフォルダからコラボレーション権限を失った場合は、「コラボレーション復旧バッチ」で速やかに権限を復旧する仕組みも整備されている。また「管理者操作ログ保存バッチ」では、管理アカウントの操作ログを取得しZIP形式で圧縮、Boxに保存することで監査性とトレーサビリティーを確保している。

加えて、TA登録やグループメンバー追加、個人利用フォルダの自動作成、利用者情報変更の反映は「Box反映プログラム」で自動化されており、日々の細かな運用負荷を大幅に軽減している。

さらに、離籍者のアカウント削除を行う「ユーザー物理削除バッチ」や、Box APIのエラー情報を基に対応通知を送る「Box APIエラー情報送信シェルバッチ」も運用している。後者には、既に他Boxテナントにアカウントを持つユーザーを検出し、大学テナントへの移行を促す招待メールを自動送信する機能もある。

このように多様なバッチ処理を組み合わせることで、5万人を超える大規模なユーザー基盤を少人数で効率的に支える仕組みを実現している。

ストレージ移行、コスト、認証連携、「Box継続」の決め手は?

最後に関氏は、直近のBox契約更新に当たり実施した他クラウドストレージサービスとの比較検討について言及した。最終的に、コストと機能の両面でBoxが評価され、ライセンスの継続更新が決まったという。

検討段階においては、幾つかの具体的観点から詳細な評価を行った。まず、従量課金型サービスについては、想定される年間使用容量とそれに基づく利用料金を試算した。加えて、Boxから他サービスへのデータ移行に伴う移行期間と費用もヒアリングし、移行期間中もBox環境を並行利用せざるを得ないため、その間の利用料も考慮した。

さらに、Boxが現行の統合認証システムと連携しているため、他サービスへ切り替える場合は認証基盤の改修が必要となる可能性がある。そこで統合認証システム側での改修コストも見積もり、総合的なコスト比較を行った。

こうした多角的な評価の結果、Boxが引き続き最適な選択肢であるとの結論に至った。

ストレージ機能以外のBox拡張機能についても検討は進められているが、セキュリティ上の懸念や既存システムとの整合性の問題から、現時点でBoxのフル機能を十分に活用できていないのが実情だと関氏は明かす。

例えば、生成AIを活用する「Box AI」については、教育機関としての情報管理責任の観点から慎重な対応が求められている。また、業務自動化を実現する「Box Relay」のワークフロー機能についても、誤送信リスクの完全な解消が難しく、利用者間でIDが可視化される点に不安の声があるという。

電子署名機能の「Box Sign」については、既に別の電子契約システムを導入しているため優先度は低い。一方、「Box Hubs」は有望な機能と認識されているが、ユーザーのリテラシーによって情報公開範囲が不適切になるリスクがあり、安全運用には課題が残る。Boxグループの設計次第では対応可能な部分もあるが、動的なアクセス制御を実現するには認証基盤自体の改修が必要であり、現状では導入に踏み切れていない。

このように、慎重な判断と段階的な導入方針で運用されているものの、5万人規模の膨大なユーザーをわずか2人の担当者が支える体制や、明確に整理された利用資格の設計、堅牢な認証連携の構築は、教育機関に限らず他の大規模組織にとっても非常に参考になる事例と言えるだろう。

本稿は「BoxWorks Tokyo 2025」における関氏の講演「5万人のユーザーを抱える早稲田大学のBox環境」を基に編集部で再構成した。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

“もう限界”だったNASからの脱却、脱ファイルサーバしたらAI活用も進んだ企業の話

“もう限界”だったNASからの脱却、脱ファイルサーバしたらAI活用も進んだ企業の話

社内外に点在する構造化・非構造化データ。東京センチュリーは抜本的な情報基盤の改革に踏み切った。煩雑なNASの運用から脱却し、ガバナンス強化と生産性向上、さらには生成AI活用を視野に入れた取り組みの推進を決めた。 「Box」運用の落とし穴はココ 担当情シスが引っ掛かるフェーズ別の課題と解決策

「Box」運用の落とし穴はココ 担当情シスが引っ掛かるフェーズ別の課題と解決策

クラウドストレージ「Box」の導入から運用で引っ掛かりがちな課題について、A社の実例を通じて導入検討フェーズから運用設計までを詳しく解説する。 NRIが「Box」の新プランを採用、国内初の導入

NRIが「Box」の新プランを採用、国内初の導入

野村総合研究所は、Boxの「Enterprise Advanced」プランを国内で初めて導入したという。生成AIやメタデータ機能を活用した業務の効率化とDXの推進を図る。