Microsoft 365 Copilotで仕事が進む人ほど「地味な成果」を軽視しない理由

「生成AIは思ったほどすごくない」そんな声の裏にあるのは、過剰な期待と劇的な変化への誤解にあるのかもしれない。Microsoft 365 Copilotの使い方がうまい人のマインドセットを解説する。

生成AIの進化は止まらず、次々に新しい技術やサービスが生まれている。ニュースやSNSでは、「生成AIが人間の仕事を奪う」「業務が劇的に効率化された」といった華々しい言葉が飛び交い、期待が膨らむ一方だ。

こうした中で注目される「Microsoft 365 Copilot」(以下、Copilot)は、生成AIの中でも「人の代わりに働くAI」ではなく、「人の働きを支援するAI」として位置付けられる。「Word」「Excel」「Outlook」「Teams」など、日々の業務に密接に関わるアプリケーションに組み込まれ、ユーザーの作業を補助する存在だ。

Copilotを導入しようとすると、「何ができるのかよく分からない」「思ったほどすごくない」「使えない」といった声が聞かれることがある。これは、Copilotに対して“人の代わりになるAI”という過剰な期待が先行してしまうことが原因だ。Copilotは決して万能なAIではなく、日常業務の中で“ちょっとした面倒”を軽減することに価値がある。

本連載では、筆者自身が社内でCopilotの活用を推進する中で得た気付きや体験を基に、「人のそばで支えるAI」としてのCopilotとの向き合い方を探っていきたい。第1回では、Copilotに対する期待の在り方を見直し、日常業務の中で見えてくる“ちょっとした便利”の積み重ねこそが、Copilotの本質的な価値ではないか――そんな視点から考えてみる。

誤った期待が生むAIの誤解 重要なのは「使える場面」を知ること

Copilotは使えない生成AIなのだろうか。実際に日々使っているユーザーの立場からすると、決してそんなことはない。ただし、Copilotが得意とするのは「人間の仕事を奪う」といった劇的な変化ではなく、もっと身近な日常業務の中にある“ちょっとした面倒”を軽減することだ。

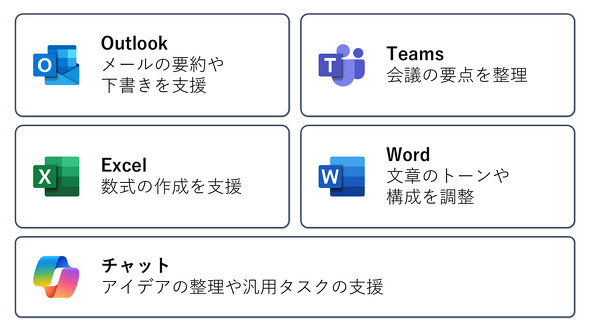

「Microsoft 365 Copilot」は、「Microsoft 365」アプリをより効果的に使うための生成AIだ。例えば、メールの下書きを作成したり、会議の要点を要約したり、Excelで数式作成を支援したりといった、細かな作業をスムーズにこなすことができる。

さらに、Copilotは単なる作業の代行者ではなく、業務の質を高めるパートナーとしても機能する。例えば、文章のトーンや構成を自動で調整することで、より伝わりやすいメールや資料を作成できるようになる。これは、単なる時間短縮にとどまらず、コミュニケーションの質の向上にもつながる。

加えて、Copilotはチャットを通じたユーザーとの対話においても柔軟に対応できるのが大きな特徴だ。質問に対して的確な回答を返すだけでなく、文脈を理解しながら会話を進めることで、ユーザーの意図をくみ取った提案やサポートが可能になる。曖昧(あいまい)な依頼にも補足質問を通じてニーズを明確化し、最適な解決策を提示できる。これは、単なるツールではなく、対話型の“思考のパートナー”としての役割を果たしていると言える。

このように、Copilotの価値は「派手な成果」ではなく、「日常業務の中にある小さな課題の解決に寄り添って手助けしてくれる存在」であることにある。だからこそ、Copilotを活用する上では、「何ができるか」だけではなく「どんな場面で助かるか」という視点も重要になる。日々の業務の中で「これ、ちょっと面倒だな」と感じる瞬間こそが、Copilotの出番だ。

「それだけ?」と思う変化が、仕事の質とスピードを底上げする

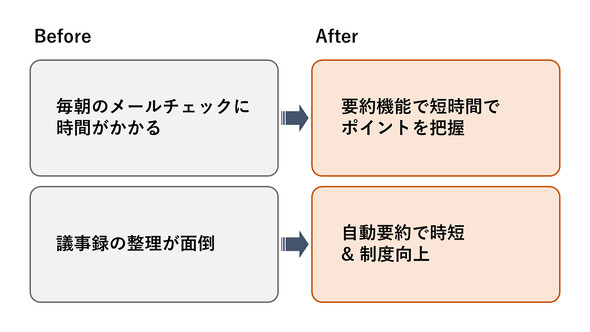

Copilotによる改善は、一つ一つは小さな変化かもしれない。メールの内容を把握するのにこれまで1分かかっていたものが、Copilotの要約機能によって15秒で済むようになった、という程度の違いかもしれない。しかし、そうした作業は日々の業務の中に無数に存在する。Copilotは、そうした“ちょっとした面倒”を少しずつ軽減することで、業務全体のスピードと質を底上げしてくれる。

従来よりも早く資料を作成できるようになれば、提案のタイミングを逃さずに済むようになる。さらに提案の数を増やせれば、成功の数も増えるかもしれない。つまり、Copilotの活用は単なる「効率化」にとどまらず、業務の成果そのものを押し上げる可能性も秘めている。

また、Copilotによって“ちょっとした面倒”が減ることは、単なる時間短縮にとどまらず、心理的な負担の軽減にもつながる。毎朝のメールチェックや議事録の整理といった、気が重くなりがちな作業がスムーズに進むだけで、業務への取り掛かりがぐっと楽になるだろう。こうした小さなストレスの解消が積み重なることで、集中力やモチベーションの維持にも良い影響を与える。

こうした「小さな改善の積み重ね」が、結果として大きな業務効率化につながる。だからこそ、Copilotの価値は、派手な成果ではなく、日常業務の中にある“ちょっと便利”をどれだけ積み重ねられるかにあるのだ。

「わざわざ共有するまでもない」成果の共有が実は重要

Copilotの社内活用を広げるには、ユーザー同士の活用例の共有が欠かせない。小さな使い方でも、それが他の人の「使ってみよう」というきっかけになる。Copilotは業務の幅広い場面で活用できるが、一人でその全てを試すのは難しい。だからこそ、日々のちょっとした工夫や気付きを持ち寄ることで、組織全体の活用の幅が広がっていく。

しかし、こうした“小さな改善”は一見地味に見えるため、ユーザー自身が「大したことではない」と感じてしまい、社内で共有されにくいことがある。例えば、「Copilotにメールの下書きを作ってもらった」「議事録の要約が少し楽になった」と本人が確かな効果を感じていても、“わざわざ共有するほどのことではない”と思われがちだ。

また、そう感じてしまう要因の一つに、Copilotが“あまりにも簡単に使えてしまう”ことがある。例えば、Outlookでメールを要約するには、画面上のボタンをクリックするだけで済む。操作が直感的で手間がかからない分、「これは自分の工夫ではなく、ただの機能」と捉えられてしまいがちだ。

とはいえ、その機能を「いつ」「どのように使って」「どううれしかったか」を共有することに大きな意味がある。そうした具体的な体験が、他のユーザーにとってのヒントとなり、「自分も使ってみよう」「こんな場面で使えるのか」といった気付きにつながる。結果として、社内全体でCopilotの使いどころが広がり、ツールの価値が高まっていく。

また、Copilotは「何ができるか」が明確に定まっているツールではないため、実際にやってみてどうだったかという“試行の結果”そのものが、非常に価値のある情報となる。たとえ、うまくいかなかったとしてもだ。成功事例だけでなく、「こういう使い方はあまり効果がなかった」「こうすればもっと良くなりそう」といったフィードバックも、他のユーザーにとって貴重な学びとなる。

さらに、他の人も同じように試行錯誤しているのだと知ることは、活用を始めたばかりのユーザーにとって大きな安心感につながる。「自分だけがうまく使えていないのではないか」と感じる不安を和らげ、気軽に試してみようという気持ちを後押ししてくれる。こうした共有の積み重ねが、社内全体でのCopilot活用の土壌を育てていく。

小さな改善こそ評価すべき 経営層に欠けているAI推進の視点

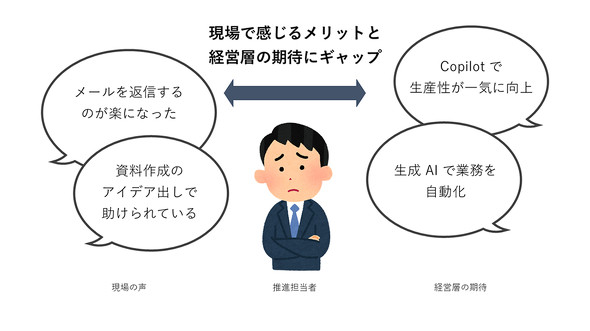

とはいえ、現場だけでは限界がある。Copilotの価値を組織全体で引き出すには、経営層の理解と関与が欠かせない。現場で積み重ねられている“小さな改善”も、評価されなければ共有されず、活用の広がりを妨げてしまう。

導入の成否を評価する立場にあるマネジャーや経営者がCopilotに対して過剰な期待を寄せていると、現場の成果が正しく認識されず、「それだけ?」という反応が返ってくることがある。そうした反応は、ユーザーの意欲を削ぎ、せっかくの活用事例が埋もれてしまう原因にもなる。

このような状況の中で、Copilotの活用を推進する担当者は、現場で得られている確かな効果と、経営層が抱く期待とのギャップに板挟みになることが少なくない。現場では「ちょっと便利」「少し楽になった」といった声が上がっていても、それが経営層の期待する“劇的な成果”と結び付かなければ、十分に評価されない。推進担当者は、現場の声を丁寧に拾い上げながら、Copilotの価値を正しく伝えるという難しい役割を担っており、ときにそのギャップに苦しむこともある。

だからこそ、経営層自身がCopilotを実際に使ってみることが重要だ。机上の理論や期待だけで判断するのではなく、日々の業務の中で「どんな場面で役立つのか」「どんな工夫が必要なのか」を体感することで、Copilotの本質的な価値が見えてくる。

特に経営層にとっては、Copilotの導入が単なるツールの追加ではなく、働き方の質を高める取り組みであることを理解することが重要だ。現場の小さな改善を正しく評価し、それを組織全体の変化につなげていくという視点が求められる。

Copilotは、使ってみて初めてその良さが分かるツールだ。さらに言えば、使えば使うほど、Copilotが得意とする分野が見えてきて、自分の業務での生かしどころもつかめてくる。最初は「ちょっと便利」だった機能が、繰り返し使うことで「業務改善につながる可能性」に変わっていく。

このような気付きは、単なる機能理解ではなく、自分たちの業務そのものを見直すきっかけにもなる。だからこそ、推進側も評価側も、まずは自分で触れてみることが、社内での活用を広げる第一歩となる。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

Power BIは無料版でどこまでできる? 実務未経験の筆者が試してみた

Power BIは無料版でどこまでできる? 実務未経験の筆者が試してみた

MicrosoftのBIツール「Power BI」の無料版について、有料版と比較ながら、実務経験のない従業員でも初歩的なデータ分析ができるかどうか、記者が実際にツールを使って試した。 Microsoft Copilotを使いこなせない人に共通する“思い込み”とは?

Microsoft Copilotを使いこなせない人に共通する“思い込み”とは?

Microsoft Copilotをうまく使いこなせない。そんな声の多くは、ある“誤解”に起因している。活用のカギはどこにあるのか。実践で役立つ“対話型AIとの向き合い方”を具体例とともに解説する。 失敗しない「Microsoft Copilot」活用術 社員がAIを使いこなす職場にするには?

失敗しない「Microsoft Copilot」活用術 社員がAIを使いこなす職場にするには?

生成AIが急速に進化する中、Microsoft 365に統合された「Microsoft Copilot」は業務効率化を支援する。本稿ではCopilotの基礎解説から、社員をAIの“ヘビーユーザー”にするコツまでを分かりやすく解説する。 CopilotのAIモデルがこっそり改良? 「Microsoft 365」最新アップデートまとめ

CopilotのAIモデルがこっそり改良? 「Microsoft 365」最新アップデートまとめ

2025年5月、Microsoft 365のアプリ群に15項目のアップデートが施された。特に注目はCopilotの回答精度向上で、AIモデルが強化されたようだ。