AI文字起こしサービスの基礎解説 Teamsなどの標準機能との違いと導入前の確認ポイント

議事録作成の負担軽減や業務効率化に寄与する文字起こしサービス。Google MeetやTeams搭載の文字起こし機能との違いや、導入時の注意点、サービス選定のポイントなど、サービスの基礎を解説する。

業務効率化の手段として、近ごろ注目されているのがAI文字起こし/AI議事録作成サービスだ。

総務省が地方公共団体を対象に実施した調査によると、生成AIを活用することで1回当たりの議事録作成にかかる時間が約3時間30分〜6時間程度短縮され、最大で約75%の業務効率化が見込まれるという(令和6年11月21日「第1回 持続可能な地方行財政のあり方に関する研究会」資料より)。

従来、音声データの文字起こしはICレコーダーで録音した音声を人が聞き取り、手作業でテキスト化する方法が一般的だった。この作業には録音時間の数倍の作業時間を要し、担当者に大きな負担がかかっていた。さらに、議事録作成には内容の理解力や要約のスキルが必要であり、対応できる人材が限られていた。その結果、本来業務との兼務によるストレスや不満を抱えるケースも少なくない。また、要約や構成の質は担当者の経験や知識に大きく依存するため、仕上がりにばらつきが出やすいという課題もある。

こうした問題は多くの組織が長年抱えてきたが、AI文字起こしサービスの登場によって解消へと向かっている。AI文字起こしサービスは議事録作成の手間を軽減するだけでなく、業務全体の効率化や組織のデジタルトランスフォーメーション(DX)の推進にも貢献するものだ。

本稿では、これらのサービスを導入することで得られる具体的なメリットや、「Microsoft Teams」や「Google Meet」「Zoom Meetings」に備わる文字起こし機能との違い、サービスの選定ポイントなどを解説する。

単なる過去記録の保存ではない「AI文字起こしサービス」の役割

まず、市場に存在するAI文字起こしサービスの種類を整理する。

一般的に「AI文字起こしサービス」と呼ばれるサービスは、会話のテキスト化に主眼を置くものだ、要約機能など、生成AIを活用した高度な処理はOpenAIなどの大規模言語モデル(LLM)と連携して実行されるものもある。

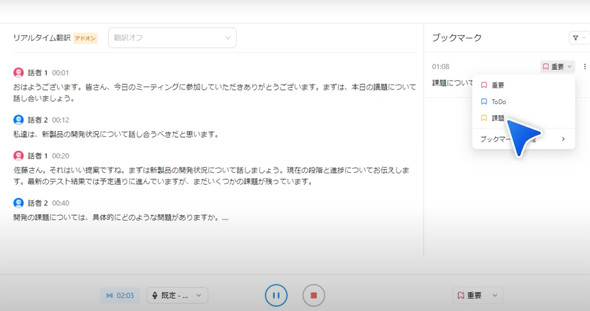

AI文字起こしサービスの一つである「Notta」は会議参加者(話者)を自動認識し、エンタープライズプランではOpenAIやGoogleらが出資する企業・Anthropicが提供する最新の生成AIエンジン「Claude」を無制限に使って組み合わせ、日本のコミュニケーション文化に適した自動要約を提供している。また、58言語へのリアルタイム翻訳もサポートしている。

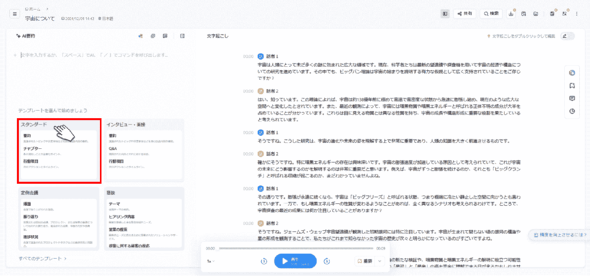

さらに、Nottaはあらかじめ用意された議事録テンプレート(営業、人事・管理、IT/エンジニアリングなど)を追加料金なしで利用可能で、フォーマットに従い必要な項目を漏れなく自動で抽出・要約し、議事録を作成する。加えて、キーワード抽出や内容のタグ付けといった機能も同時に提供している。

AI文字起こしサービスは会話内容を逐一テキスト化して記録するため、「いつ、どこで、誰が、何を言ったか」という証跡を残すことができる。会議参加者間の認識の食い違いを防ぎ、コミュニケーションの透明性やトレーサビリティーを確保することで、コンプライアンス強化にも寄与する。

また、会話を再利用可能な形で構造化、蓄積し、知見として情報資産化できるため、多様な知見を新規プロジェクトや業務改善に活用できるというメリットがある。企業がAI文字起こしサービスに注目するのは、単なる過去記録の保存にとどまらず、ビジネスを支える原動力となり得るためだ。

TeamsやGoogle Meetの文字起こし機能との一番の違いは?

AI文字起こしサービスは、しばしばGoogle MeetやTeamsの文字起こし機能と比較される。Microsoft 365やGoogle Workspaceといったオフィススイートに組み込まれている場合もあり、その点が企業の選択を難しくしている。

プラットフォーマーが提供する機能とAI文字起こし専用サービスの一番の違いは、特定プラットフォームへの依存の有無にある。業務やコミュニケーションが1つのプラットフォームで完結する場合は、そのサービスが最有力の選択肢となるだろう。だが、実際にはチャットツールやクラウドストレージ、CRM(顧客関係管理ツール)など複数の異ベンダー製品を組み合わせて利用するケースが多く、Microsoft 365とGoogle Workspaceを併用するケースも少なくない。

例えば、「議事録を『Box』で管理したい」「『Salesforce』から議事録を参照したい」「『Slack』に議事録を連携して通知を受け取りたい」といったニーズがある場合、専用サービスに各種クラウドサービスとの連携機能が備わっていれば、議事録のアップロードや共有、通知といった作業を自動化できる。ファイルの手動アップロードなど人的な対応が不要となり、業務効率の向上が期待できる。

さらに、Web会議で特に利用頻度が高い「Zoom Meetings」や「WebEX」、Teams、Google Meetなどのサービスは録画音声の文字起こしや要約だけでなく、リアルタイムでの文字起こし表示をサポートしているが、AI文字起こしサービスならば、多くの場合、1つのWeb会議ツールに限定せず複数のツールと連携できる。多数のパートナーや顧客と頻繁に会議を実施する場合は、この柔軟性は欠かせないだろう。また、海外との会議で特定のツールが利用できない場合でも、容易に他のツールへ切り替えられることはメリットだろう。

精度だけでは選べない、AI文字起こしサービスの選定ポイント

AI文字起こしサービスを選定する際、精度を重要視する傾向がある。確かに、精度は基本的な判断軸の一つだが、現在の音声認識や自然言語処理技術は既に高い成熟度に達しており、多くの言語モデルは膨大なテキストデータを学習済みだ。そのため、医療や法律などの高度な専門分野を除けば、日常業務レベルの会話であればほとんどのサービスが実用的な精度で文字起こし可能な水準にある。

実際のところ、サービス間の精度差は年々縮小しており、文字起こしの成否を左右するのは、どのサービスを使うかよりも、会議中の音声環境だ。例えば、マイクの性能や話者の発声、周囲のノイズといった音声収録条件であることが多い。

一方で、要約やキーワード抽出、タグ付けといった後処理機能は、チャット型の生成AIと同様に、誤りを含む可能性がある。特に要約文は自然な文章で表現されるため、誤った内容でも一見すると正しく読めてしまい、会議に参加していない第三者がミスに気付きにくいことがある。そのため、生成された要約をそのまま情報資産として保存、共有するのではなく、人間によるチェックを前提とした運用が不可欠だ。

なお、「わずか数%の誤りも許容できない」「人手によるチェックが前提でない」運用を求める場合、現時点では大きな省力化や時短の恩恵を得ることは難しいだろう。そうした要件に適合するかどうかは、DX推進の観点からも慎重に判断すべきポイントだ。

AIの性能は日進月歩であり、昨日できなかったことが今日には実現しているということも珍しくない。現時点で100%の精度が保証されないことを理由にサービス導入を見送るのは、むしろ非合理的な判断となる可能性がある。

生成AIのベンチマークでは、特殊で高度な課題に対する性能比較が重視されがちだが、実際のサービス選定においては、ベンチマークの数値よりも「実務でどれだけ業務を簡素化、省力化できるか」という観点を重視すべきだろう。

契約前に必ずチェック、データ保護と学習除外のポイント

多くのサービスでは、入力された情報を外部に漏らさず、AIの学習にも利用しない「非学習プラン」が提供されている。例えば、無料プランでは利用者が入力したデータがAIの性能向上のために学習に活用されるケースが多い。一方、法人向けのビジネスプランでは、入力データが学習対象から除外され、提供事業者に内容が渡らない仕組みが一般的だ。

こうしたデータの取り扱いに関する条件は、各サービスのライセンス条項に明記されているため、契約前に確認したい。

さらに、AI文字起こしサービスやその提供業者のセキュリティ体制も、選定における重要なポイントだ。多くのクラウドサービスでは、データは暗号化され安全に保管されているが、より高い信頼性を求める場合には、セキュリティ認証の取得状況を確認するといい。

代表的なセキュリティ基準には、米国公認会計士協会(AICPA)が定める「SOC 2」認証がある。これは、セキュリティや可用性、処理の完全性、機密性、プライバシーの5つの視点からサービス提供者の内部統制を評価するものだ。また、情報セキュリティマネジメントシステムの国際標準である「ISO27001」および日本規格の「JIS Q27001」も管理水準を示す。さらに、医療情報保護の「HIPAA」、EUの個人情報保護規則「GDPR」、カリフォルニア州の消費者プライバシー法「CCPA」など、各国の規制対応状況も重要な確認ポイントだ。

実務で役立つAI文字起こしサービスの見極め方

現在、市場には多種多様なAI文字起こしサービスがある。例えば、Nottaの他、「AmiVoice」は多言語対応やリアルタイム文字起こし、議事録整形など多機能を備えている。一方、「RIMO Voice」や「ユーザーローカル議事録作成」は日本語に特化した自然言語処理エンジンを搭載し、「スマート書記」はAI学習を必要とせず、独自アルゴリズムで精度向上を実現している。さらに、「toruno」はWeb会議画面の同時キャプチャーが可能で、「文字起こしさん」や「AI GIJIROKU」は多言語対応、「YOMEL」はコールセンター向けに開発されている。

これら各サービスの特徴や利用制限を十分に把握し、機能の有無や制限事項を確認した上で、試用を通じて自社の業務やDX戦略に最適なサービスを選定することが重要だ。

多くのAI文字起こしサービスは無料プランを提供しているが、無料プランには利用期間や利用量、機能に制限があり、全機能を自由に使えるわけではない。まずは無料プランで性能や精度を確認し、その上で法人向け有料プラン(可能であればAI学習なしのプラン)を一定期間試用することを推奨する。法人プランは複数用意されていることが多く、下位プランは月額数千円から数万円程度で始められる。運用の結果、自社業務に適していれば制限のない上位プランへ切り替えるといい。

また、複数サービスを比較試用する際は、周囲の環境やマイク性能によって文字起こしの精度が大きく左右されるため、利用環境を統一することが重要だ。クリアな音声を確保するため、ヘッドセットの使用を推奨する。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

「Microsoft Teams」に6つの改良 Web会議のライブキャプションの仕様も変更に

「Microsoft Teams」に6つの改良 Web会議のライブキャプションの仕様も変更に

「Microsoft Teams」の最新アップデートでは、Web会議の利便性とセキュリティの両面に影響する機能変更が加わった。あまり認知されていないこれらのアップデート内容を整理する。 NotebookLMで議事録作成を95%削減、秋田、札幌市の「Google Workspace」活用の秘訣

NotebookLMで議事録作成を95%削減、秋田、札幌市の「Google Workspace」活用の秘訣

人口減少や人手不足といった社会課題に直面する中、秋田県と札幌市はGoogle Workspaceと生成AIを活用し、行政DXを本格化させている。セキュリティと業務効率の両立を図りつつ、組織文化や働き方を刷新。全国の自治体に先駆けて進められるデジタル改革の最前線を追う。