「脱VMware」か「続VMware」か? “決められない”中堅・中小企業に贈る「出口戦略」:IT導入完全ガイド

キーマンズネットの調査によると、現在VMwareを利用している企業の約半数が今後、同製品を使い続けるかどうかが決まっていない“迷子”状態にある。不満を抱えながらも次の一手を打てない中堅・中小企業は、何を基準にIT基盤を選ぶべきか。

2023年11月のBroadcomによるVMware買収完了後に起きた永久ライセンスの廃止やサブスクリプション化、製品体系の大幅な変更の影響を受け、多くの企業がIT基盤戦略の見直しを迫られた。

キーマンズネットが2025年5月に実施した読者調査(有効回答数173件)の結果からは企業の“迷い”が如実に感じられる。以前からVMware製品を利用してきた企業の中でライセンス変更後を受けた対応について最も多い回答は「分からない・未定」で約半数を占め、「全ての環境を新ライセンスに移行済み」(14.5%)、「全ての環境を他社製品に移行済み」(10.4%)といった他の回答を20ポイント以上上回った。

同調査によると、VMware製品を現在利用している企業のうち、製品への評価を5段階中「1」とする回答者は27%で、この割合はライセンス変更前の約8倍に達した。

ライセンス変更発表から1年半以上が経過し、強い不満を抱く層も一定数いるにもかかわらず、約半数の企業が今後の方針を決められずにいるのは時間がかかり過ぎてはいないだろうか。

IT専門の調査・コンサルティング会社のアイ・ティ・アール(以下、ITR)の入谷光浩氏(シニア・アナリスト)はこの問いに対し、「焦ってすぐにアクションを起こそうとしてはいけません」と語るが、その理由は何か。特に、一般的に大企業に比べて「ヒトもカネも不足している」と言われる中堅・中小企業が打つべき「次の一手」をどう決めるべきだろうか。

この記事で取り上げる内容

中堅・中小企業の「脱VMware」意向が大手企業より強い理由は?

IT基盤の方向性を決める「4象限マトリクス」の活用法

移行プロジェクトを「失敗」させないためのアセスメント

「引きこもり」をやめてベンダー依存から脱却せよ

今こそ必要な「出口戦略」とは?

話を戻すと、「焦らなくていい」理由は、自社の状況を正確に把握することが最優先されるためだ。では、自社の状況を正しく把握できた後は何を検討すべきか。IT基盤の選択肢から見ていこう。

中堅・中小企業の「脱VMware」意向は大企業よりも強い

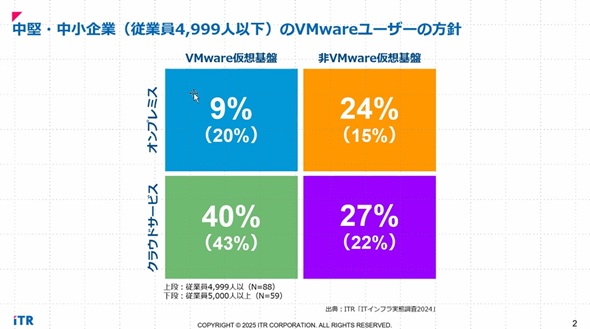

ITRが2024年に実施した「ITインフラ実態調査2024」によると、VMware継続の意向を示した企業の割合には、企業規模による明確な差が存在する。従業員5000人以上の大手企業では63%が「VMware継続」を選択したのに対し、従業員4999人以下の中堅・中小企業で「VMware継続」を選んだ割合は49%にとどまった(ITRは、中堅・中小企業を従業員4999人以下の企業と定義している)。

14%の差が開いている背景に何があるのか。入谷氏は次のように分析する。「中堅・中小と大手で“VMware離れ”の意向に差があるのは、コストへの感度の違いが大きいと見ています。大手企業は年間数億円以上のIT予算がある企業が多く、VMwareの利用料金が上がっても吸収できる。しかし、中堅・中小企業は年間のIT予算が数千万円以下という企業が多く、料金体系変更後のVMwareを使おうとすると、VMwareの利用料金だけで予算の大部分を占めてしまうことになりかねません」

さらに、中堅・中小企業特有の事情もある。大手企業と比べて中堅・中小企業ではVMwareへの不満が出やすい傾向があるというのだ。「一つは運用の問題です。限られた人数で運用している、あるいは専任の運用担当を配置することが難しい企業では、VMwareの複雑な環境を維持管理するのが負担になっています」

ITRの調査では、VMware環境からの移行を検討する理由として「運用効率化」を挙げる中堅・中小企業が多いという。これはコストの問題にとどまらず、IT部門の働き方にも関わる課題だろう。

意思決定の羅針盤:4つの選択肢とその現実

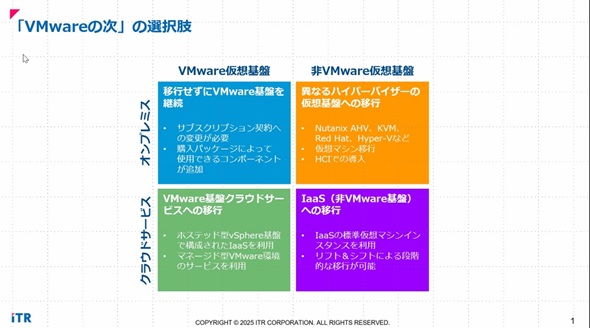

次に、VMwareを利用している企業が取り得る選択肢を具体的に見てみよう。入谷氏は「VMware継続」と「非VMware移行」、「クラウドサービス」と「オンプレミス」の2軸で整理する4象限のフレームワークを提示する。

ITRの調査によると、従業員4999人以下の中堅・中小企業のVMwareユーザーの選択は以下のように分かれた。

最も多いのが「VMware基盤のままクラウドへ移行」(40%)で、「非VMwareの仮想基盤でクラウドに移行」(27%)が次点となった。中堅・中小企業の67%がクラウド移行を選択していることについて、入谷氏はこう説明する。

「VMwareユーザーがVMware環境をそのままクラウドに持っていくという選択肢は、リスクを抑えられる半面、移行で得られる価値も限定されます。一方、クラウド事業者が提供する仮想マシンを利用するクラウドネイティブを目指すと、移行のリスクは高くなる半面、得られる価値も大きいと思います」

ここで重要なのは、短期的なメリットと中長期的なメリットのどちらを重視するかだ。

「VMwareのコスト増を回避したいという観点で得られるのは短期的なメリットです。中長期なメリットを得ようと考えるならば、これからのAI時代にどう対応していくかという視点が必要です。現状のIT基盤を維持していれば、将来的に競争力が保てなくなるリスクがあります」

移行プロジェクトの現実:「大失敗」は少ないが、「想定外」は多い

移行を決断した企業が直面する課題とは何だろうか。入谷氏は「移行プロジェクトが大失敗することは実はあまりありません」と話す。ただし、移行にかかる期間が延びたりコストが当初予定よりも膨らんだりすることはよくある。「計画当初は1年間を予定していたのが1年半〜2年かかるとか、コストが1.5〜2倍になることは珍しくありません」

「想定外」が発生する背景には、移行に当たって専用のツールを利用しても手作業が残るという事情がある。移行ツールである程度自動化しても、どうしても手作業が必要な部分が出てくる。アプリケーションの互換性の問題や性能の調整、個別の設定──こういった部分で想定以上の工数がかかるのだ。

成功の分水嶺は「アセスメント」にあり

移行プロジェクトの成否を分ける上で重要なのが、事前の「アセスメント」だ。

「まず現状のVMware資産を全て棚卸しすることが重要です。その上で、全部を移行するのではなく、『切り分ける』という発想が大事になります」。古いシステムは廃棄したり、電子メールはMicrosoft 365に移行したり、会計システムなどのERPはSaaSに切り替えるといった仕分け作業を徹底し、移行対象を絞り込むことで、コストもリスクも下げることが可能だ。

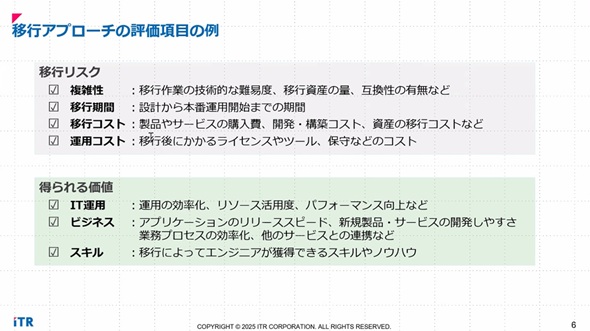

アセスメントで考慮すべきは技術的な複雑性や移行期間、移行コスト・運用コストといった移行時に発生するリスクだけではない。アプリケーションのリリーススピードや新規製品・サービスの開発のしやすさといったビジネスへの影響度や、移行によってエンジニアが獲得できるスキルやノウハウといった移行によって得られる価値も評価する必要がある。

「引きこもりIT部門」から脱却を

今回の“VMware騒動”で露呈したのが、多くのIT部門の情報収集力が弱いことだ。キーマンズネットによる調査でも、BroadcomやVMware製品を取り扱うベンダーからの情報発信のタイミングの遅さを嘆く声が寄せられたが、入谷氏は「今回の“VMware騒動”はある意味、予測可能だった」と指摘する。

「過去にTechnologiesやSymantecを買収した際、Broadcomは収益性の向上とポートフォリオの整理を優先した戦略を採用しました。今回のVMware買収後の動きもその延長線上にあると見る向きもあります。ベンダーの動向にアンテナを張ることで、ライセンス変更の兆候を察知できたかもしれません」

ベンダーやSIerから得る情報だけで判断しようせずに自ら情報を取りに行く姿勢が重要だと入谷氏は話す。「ベンダーのイベントに参加したり複数のベンダーと話したり、ユーザーコミュニティに参加したりして『一次情報』を自ら集めることが大事です。SIerの営業担当者が持ってくる情報だけに頼る『引きこもり』では、適切な判断は下せません」

特に中堅・中小企業のIT部門は少人数で運営されているケースが多く、外部との接点を持つ機会が限られる傾向にあるため、意識的に情報収集の時間を確保する必要がある。

「月1回でも、オンラインセミナーでもいいので外部のイベントに参加するという意識を持つことが大事です。そうやって外の世界を知ることで初めてベンダーと対等に話ができるようになります」

今こそ必要な「出口戦略」という発想

デファクトスタンダードだったVMware環境からの移行を検討している企業の中には、もっと早い時期から代替案を検討しておかなかったことを後悔しているところもあるだろう。

IT基盤という、一度選択すると変更が難しい領域における代替案を検討する際に避けられないのが、ベンダーロックインから抜け出すという選択肢だ。「ベンダーロックインを避けるというのは、単に技術的な話ではありません。経営戦略として、常に複数の選択肢を持っておくことが重要です」

大きな競合が存在しない中で1つのベンダーに長年依存すると、今回のような大幅な変更が起きたときに身動きが取れなくなる。冒頭で見た、大きな不満を抱えつつもVMware基盤を使い続けている企業はまさにこれだ。

「ベンダーと対等に話す知識を得ることで、代替案を引き出せる。そうなれば、自分たち自身で『プランB』を考えられるようになります」

モダナイゼーションへの転換点として活用する

最後に入谷氏は、VMwareのライセンス体系変更を単なる「困った問題」として捉えるのではなく、IT基盤全体を見直す機会として活用すべきだと提言する。

「これを機にレガシーモダナイゼーションを進める企業も増えています。古いシステムを整理してクラウドネイティブな環境に移行すれば、AIやデータ活用の基盤を作ることも可能です。VMware問題は確かに頭の痛い話ですが、変革のきっかけにもなり得るのです」

IT基盤というと、情報システム部門はどうしても「従来通りにシステムが機能すること」「障害が発生せずに動いていること」を重視しがちだ。しかし、中長期的な会社の成長を考えた場合、AIやデータを活用しやすい基盤の整備は欠かせない。

こうした点からも、VMwareのライセンス体系変更を受けた次世代IT基盤の問題は、単なる製品選びではなく、中堅・中小企業のIT部門が「受け身」「守り」から「主体的」「攻め」へと変わるチャンスなのかもしれない。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.