ナビタイム、Slack×iPaaSで年間数百時間を削減 SaaS乱立を武器に変えた業務改革

SaaS乱立とコスト増大に直面したナビタイムジャパンが選んだのは、単なるツールの整理ではなく「第3の道」だった。既存のSaaS群を巧みに連携させ、年間数百時間を創出した同社。その業務改革を支えた仕掛けと、現場の実践的なノウハウを解説する。

社内にSaaSが乱立し、運用管理が煩雑化するとともにコストも膨らむ中で、SaaSを活用しつつ業務効率を高める手段として注目されているのが、SaaS同士を連携させて業務自動化を実現するiPaaS(Integration Platform as a Service)だ。

ナビタイムジャパン(以下、ナビタイム)では、大規模組織での導入実績が豊富な「Workato」に着目し、「Slack」との連携を軸にさまざまなSaaSを組み合わせた業務自動化を推進している。中でもOCR(Optical Character Recognition/Reader:光学的文字認識)を活用した自動化では、年間で数百時間もの業務削減に成功したという。ナビタイムジャパンの天野剛志氏(同社経営推進部)がその仕掛けとプロセスを解説した。

「SaaSは減らさない」ナビタイムが選んだ現場改善“第3の道”

ナビタイムは2000年3月の設立以来、経路検索エンジンやトータルナビゲーションシステムを武器に事業を拡大し、「NAVITIME」や「トラックカーナビ」「NAVITIME Travel」など多彩なサービスを展開してきた。現在では月間延べユニークユーザーが5100万人に達する国内有数のテック企業へと成長している。

従業員420人の大半が開発部門に所属する同社だが、SlackをはじめGoogleやAtlassianなどの多様なSaaSを部門ごとに独立して運用していたため、サービスが増えるにつれて運用コストも増大していた。必要に応じて導入されたSaaSが、いつしか予算を圧迫する存在になっていた。

だが、個別に高い効果を発揮しているSaaSを単純に解約したり、別サービスへ統合・リプレースしたりすることは現実的な解決策とは言えない。そこで同社が採ったのは、既存のSaaS同士をつなぎ、データ連携を行うことで業務プロセス全体を最適化し、運用コストの増加を抑えつつ生産性を向上させるアプローチだ。

各SaaSをつなぐ中間ハブを設け、業務プロセスを自動で連携させるオーケストレーション機能に注目した。iPaaSの中でも大規模組織での導入実績が豊富なWorkatoを採用し、2021年に利用を開始した。

導入から4年が経過した現在、月間タスク利用数は8万〜10万回にまで増加し、契約上限(年間100万回)に迫る勢いだ。アクティブなレシピ数も50件まで拡大し、わずか2人の少数精鋭体制で、3カ月に1つの有用なレシピを生み出すペースで開発を進めている。

コストをかけずに「社員専用ChatGPT」で日常業務を変えた仕掛け

iPaaSを活用した業務改善が成功した理由の一つは、社内の標準コミュニケーションツールであるSlackを「業務の起点」として位置付け、自動化を自然に組み込めるよう工夫した点にある。

その代表例が、Slackに配置されたアシスタントbot(GPT対話型Slack bot)だ。クリックするだけで「ChatGPT」との対話が始まり、これまでSlackでやりとりしていたコミュニケーションに、シームレスに生成AIの機能を追加できる。特別なトレーニングや手順の習得は不要で、従業員は日常の業務フローの中で自然に生成AIを活用できるようになった。裏側ではWorkatoがSlackと「Azure OpenAI」を連携させ、常に最新のGPTモデルを利用できる環境を実現した。

現在、このアシスタントbotは1日500回以上利用されており、そのコストは従業員数分のChatGPTを個別に契約した場合の100分の1に抑えられた。大幅なコスト削減を実現しながらも、業務生産性の向上にも成功した。

この事例のように、ナビタイムでは「従業員が意識せず、Slackで何らかのアクションを起こすだけで業務フローが自動で流れる」仕組みづくりを基本戦略としている。これこそが、同社におけるiPaaS活用成功の重要なポイントだ。

請求書処理も10分の1に、AI OCRで経理入力を自動化

天野氏が特に効果を実感したのが、WorkatoにビルトインされているAI OCR機能「IDP by Workato」だ。同社ではこの機能を、請求書を経理システムに登録する一連の業務に適用しており、これまで手作業で進めていた入力作業を大幅に自動化できるようになった。

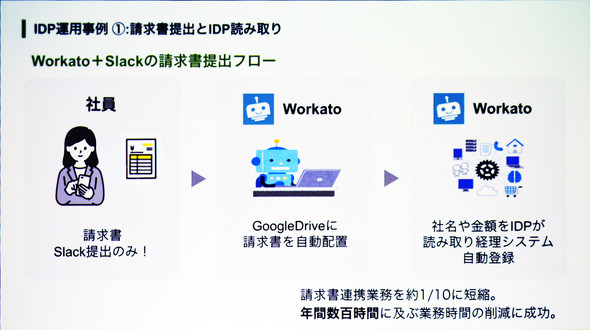

自動化された業務フローは、次のような流れで進む。

(1)担当者が請求書をSlackで提出する

(2)WorkatoがGoogleDriveに請求書を自動配置する

(3)IDP by Workato機能により、さまざまな形式の請求書でも経理システムに適したフォーマットのデータにして自動登録する

IDP by Workatoは、請求書に記載された社名や金額などの情報をAI OCRで自動的に読み取り、画像やPDFから抽出したデータを他のシステムが扱える形式に整えて登録できる。

ナビタイムではSlackでの請求書提出をトリガーに、保存から読み取り、整形、経理システムへの入力までを自動的に実行する仕組みをWorkatoに構築した。これにより、請求書処理にかかる時間は従来の約10分の1に短縮され、年間では数百時間の業務削減につながった。

天野氏はIDP by Workatoの最大の利点として、Workatoにビルトインされているため、別途AI OCRサービスと連携する必要がなく、社内展開までが非常にスピーディーである点を挙げる。さらに、処理に使ったデータは生成AIの学習に利用されないため、重要情報も安心して自動化できる。

加えて、OCRで抽出したテキストを加工・整形するためのテンプレート(領収書や請求書、パスポート、フリードキュメント)がWorkatoにあらかじめ用意されており、事前設定も容易であることから、導入の後押しとなったという。

作業時間は20分の1、100枚の名刺も即データ化

同様に、IDP by Workatoを活用した事例として「名刺入力の自動化」がある。ナビタイムでは、展示会などで多くの取引先や見込み客の名刺を受け取るが、その情報を営業活動や各種業務に生かすためには、従来は手作業で大量の名刺情報を入力する必要があり、多くの時間と労力がかかっていた。

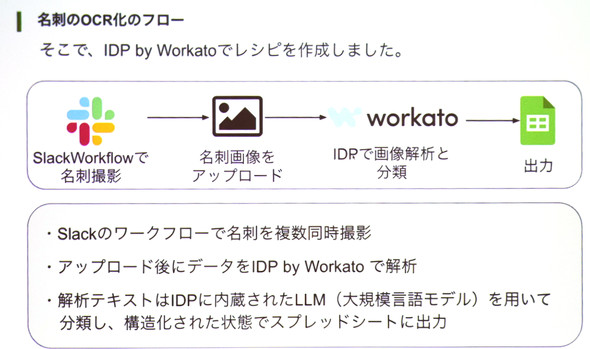

そこで同社は、この名刺入力業務にもIDP by Workatoを適用し、自動化を実現した。処理フローは、次の手順で進められる。

(1)従業員がSlack Workflowで名刺を撮影し、名刺画像をアップロードする

(2)IDP by Workatoがアップロードされたデータを解析(搭載LLMで内容を分類)して構造化されたデータに整形する

(3)スプレッドシートに出力する

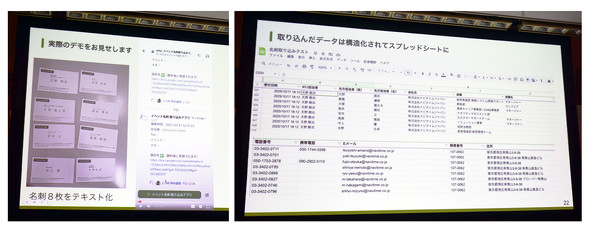

天野氏は名刺入力の自動化について、「出力されるデータは非常に正確で、8枚の名刺をまとめて撮影しても、会社名や役職名、電話番号、メールアドレス、住所といった情報が、約30秒ほどで正確にスプレッドシートに反映される」と、その精度の高さを評価する。

当初は、複数枚の名刺を撮影しても1枚目で処理が止まってしまったり、氏名の日本語表記と英語表記を両方取得してしまったりといった課題もあった。だが、IDP by Workatoの「Document Description」欄に「複数の画像データがある場合は、それぞれの解析結果を出力すること」「氏名に日本語表記が含まれる場合はそれを優先して出力すること」といった指示を日本語で記述するだけで、意図通りの結果を得られることが分かった。このように、自然言語によるシンプルな指示で柔軟に調整できる点も、同社がIDP by Workatoを有効活用できた大きな理由の一つだ。

ある展示会では、獲得した名刺100枚を約20分でデータ化できた。これは手作業に比べて約20分の1の時間であり、そのスピードが業務に新たな価値をもたらした。「迅速にスプレッドシート化できたため、展示会の翌営業日には全顧客へのフォローアップを完了でき、過去最高のリード件数を獲得できた」と天野氏は語る。自動化による処理速度の向上が、明確な成果として現れた好例だ。

もちろん、AI OCR機能も万能ではない。95%以上の高精度とはいえ、達筆な手書き文字や「高」と「はしごだか」のような微妙な字体差は誤認識の対象となりやすい。天野氏は「IDPも完璧ではない。AIによる一次処理で全体の9割を自動化し、残り1割のコンフィデンススコアが低いデータや明らかな誤認識部分を人間が確認・修正するのが現実的で効果的だ」と述べる。

今後同社は、社内で受け取る名刺の登録手順を全てIDP by Workatoに統一し、CRMへの登録までを自動化する方針だ。これにより、現在契約中の外部名刺管理サービスの解約も視野に入れている。

最後に天野氏は「情報システム部門にとって、AIの普及はすでに完了段階。これから求められるのは、既存の業務ロジックにAIをどのように組み込み、最適化するかだ」と強調する。

紙文書や画像の迅速なデータ化にはAIだけでなく、業務を適切に回す設計が不可欠であり、複数システムが絡む業務には、それらをつなぐ仕組みが必要だ。iPaaSはまさに、複雑な業務連携を容易にし、業務の効率化と最適化、合理化を支える“要のツール”として、今後さらに存在感を高めていくだろう。

本記事はWorkatoの日本法人が主催するイベント「World of Workato(WoW) Tokyo 2025」イベントでの講演を基に編集部で再構成した。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

社員1万人が開発者、4000本の業務アプリを150のチームで作ったLIXILの業務改善

社員1万人が開発者、4000本の業務アプリを150のチームで作ったLIXILの業務改善

「現場にITツールやデータを自由に使わせるのはリスク」と思われがちだが、そうした考えを捨て、LIXILはユーザー部門にツール開放し、従業員自らが業務改善に取り組める環境を整備した。 正しい「Slack依存」で業務改善 年間11万時間を削減したディップは何をどう変えたか

正しい「Slack依存」で業務改善 年間11万時間を削減したディップは何をどう変えたか

組織のデジタル化というと大仰な計画を掲げがちだが、ディップでは、いきなりDXを目指すのではなく、順を踏むことに重点を置いた。最初の一歩であるデジタイゼーションには3つのポイントがあるという。