勤怠管理システムの導入状況(2018年)/後編:IT担当者300人に聞きました(1/3 ページ)

勤怠管理において大きな影響となるのが、2019年4月から始まる「残業時間の上限規制」だ。開始まで間もないが、企業ではどのような対策を考えているのか。後編では、他社の取り組みを紹介したい。

キーマンズネットは2018年11月16日〜12月6日にわたり、「勤怠管理システムの導入状況」に関する調査を実施した。全回答者数308人のうち、情報システム部門が39.0%、製造・生産部門が13.0%、経営者・経営企画部門が7.2%、営業・販売部門が7.1%といった内訳であった。

前編は、勤怠管理システムの導入状況や勤怠管理にまつわる不満や課題について説明した。後編は、勤怠管理システムの「導入目的」や2019年4月に始まる「働き方改革関連法」で、残業時間の規制強化されることの「認知度」や「対策状況」「実際の対策例」などを調査。勤怠管理システムの導入目的として新法への対応が大きく関係していそうな傾向などが表れる結果となった。なお、グラフ内で使用している合計値と合計欄の値が丸め誤差により一致しない場合があるので、事前にご了承いただきたい。

導入目的「内部統制、法令対応のため」が2017年より約20%増

前編では、2017年4月の同調査と比較して勤怠管理システムの「新規導入を検討する」割合が5.5ポイント増加し、勤怠管理システムのニーズが高まる現状について説明した。後編ではその背景や理由について深掘りしたい。

まず、勤怠管理システムのニーズが高まる要因を探るべく、勤怠管理システムを「導入済み」または「導入を検討中」と回答した方に導入目的を聞いた。

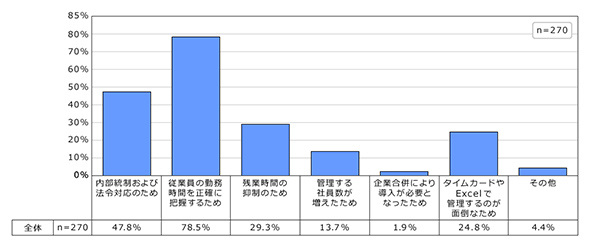

1位は「従業員の勤務時間を正確に把握するため」が78.5%、2位は「内部統制および法令対応のため」47.8%、3位は「残業時間の抑制のため」29.3%、4位「タイムカードやExcelで管理するのが面倒なため」で24.8%、5位は「管理する社員数が増えたため」13.7%、6位は「企業合併により導入が必要となったため」1.9%と続く結果であった(図1)。

2017年4月に実施したアンケートでは導入目的に「内部統制および法令対応のため」を挙げた割合が28.6%であったのに対して、今回は47.8%にまで伸びた。この1年半で19.2%も増加したことになる。この20%に迫る大きな伸長率の原因は、単に労働基準法の順守によるものだけではないはずだ。やはり2019年4月に施行される「働き方改革関連法」も企業に対して何らかの影響を与えていると考えられる。残業時間や休憩時間など、4月以降は従来よりも正確かつ厳密な時間管理が求められ、現管理体制や制度の見直しが急務だ。2019年以降の勤怠システムの導入率にも関わる要因と言えるだろう。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

専門家が解説「働き方改革法」罰金にならない最低ラインはどこ?

専門家が解説「働き方改革法」罰金にならない最低ラインはどこ?

違反企業には罰金が課される可能性もある「働き方改革関連法」。広範にわたる法改正があるが、果たして最低限、守るべきラインはどこだろうか。対策方法を聞いた。 もう「ブラック企業」とは呼ばせない、コンプライアンス順守のための「勤怠管理」の在り方

もう「ブラック企業」とは呼ばせない、コンプライアンス順守のための「勤怠管理」の在り方

「残業代払ったのに書類送検されるの?」。監督強化が進む勤怠事情。ブラック企業のレッテルを貼られないためにもコンプライアンス強化に効く勤怠管理ツールを紹介する。 笑顔じゃないと「出禁」になる? クラウド型勤怠管理ツールの選び方

笑顔じゃないと「出禁」になる? クラウド型勤怠管理ツールの選び方

多様な労働形態に対応し、勤務状況をリアルタイムに把握する勤怠管理ツールも種類が豊富だ。導入済みの勤怠管理ツールを更新するかリプレースするか、はたまた新規導入か使い分けか。ツールの選定ポイントを紹介する。 「勤怠管理ソフト」シェア(2016年度)

「勤怠管理ソフト」シェア(2016年度)

2016年度の勤怠管理ソフトの市場規模は117億円だった。43.1%のシェアを持つベンダーは? シェア情報を紹介する。