eKYCとは? オンライン本人確認の仕組みと使われ方を整理する:編集部コラム

NTTドコモの採用で一気に話題となったオンライン本人確認「eKYC」はどういった仕組みだろうか。提供ベンダーや利用サービス、今後の展望を紹介する。

キャッシュレス決済や金融アプリなど、オンラインでの金融取引が増えるが、安全性はどうなっているだろうか。

安全なAPI取引のためには、例えばOpenIDをベースとした「Financial-grade API」(FAPI)のような技術が開発されており、オンライン本人確認の仕組みも利用できる。また不正を防ぐ認証ではSMSを使った二要素認証なども考えられる(関連記事:「二段階認証と二要素認証、何が違い、どう危ない? 二段階認証が安全と言い切れない理由と最新の対策」)。本稿ではこのうち、金融機関だけでなく、本人確認を要するさまざまな手続きのオンライン化に利用できるオンライン本人確認「eKYC」の仕組みと利用例を見ていく。

eKYC(electronic Know Your Customer)とは

eKYC(electronic Know Your Customer)は、オンライン本人確認の仕組みのことを指す。2018年以降、さまざまな金融サービスが安全のために取り入れてきた仕組みだ。金融機関における本人確認の方法は金融庁が幾つかのパターンを規定している。

eKYCは、マネーロンダリングのような犯罪を防止する対策として作られた2007年施行の「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」で定められた本人確認の手続き「KYC」(Know Your Customer)をベースとする。KYCは対面や郵便による書類のやりとりによる本人確認の手続きが必要だったが、2018年11月からはオンラインでの本人確認を認める改正が行われたため、KYCを電子的に実現できるようになった。

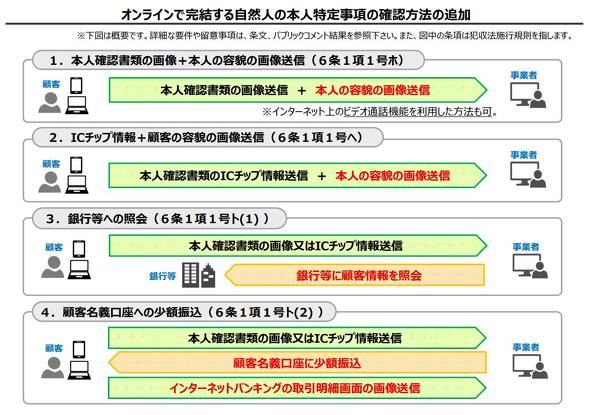

金融庁が示したオンライン本人確認の方法は、下の図に示すように、本人確認書類やマイナンバーカードのような個人情報を含むICチップ情報と顔画像の組み合わせなどのパターンがある。この他、ビデオ通話を使った本人確認も認められている。

eKEYを実現するサービスやソリューションは既に複数発表されており、金融機関での利用実績も増えつつある状況だ。さらに複数の組織間での相互認証の仕組みなども開発されている。以降では国内の主要なサービスと利用例などを見ていく。

eKYCサービスとその利用例、「マルチバンク本人確認プラットフォーム」構想

GMOグローバルサインは「GMO顔認証eKYC」としてeKYCの手続きに加えて、AI(人工知能)を使った書類確認やロボット判定の機能を備えたサービスを提供している。API連携なのでシステム開発しやすい点も特徴だ。

生体認証と、行動認証などのAIを活用した認証技術を持つLIQUIDは「LIQUID eKYC」も同様に複数の金融機関やクレジット会社に認証技術を提供する。

NTTドコモが「d払い」において採用すると発表済みで、今後ドコモ口座サービス再開に際しても採用される予定のNEC「Digital KYC」は顔認証AIエンジン「NeoFace」をベースに、生体認証の標準規格「FIDO」に準拠して本人の顔と身分証の顔画像を高い精度で認証する(関連記事:「FIDO2普及元年、脱パスワードで変わる認証システム」)。

NeoFaceは米国国立標準技術研究所(NIST)による顔認証技術の性能評価で5回も1位を獲得したことで知られるNECの生体認証技術「Bio-IDiom」の中核技術だ。既に「LINE Pay」や「じぶん銀行」が採用している。

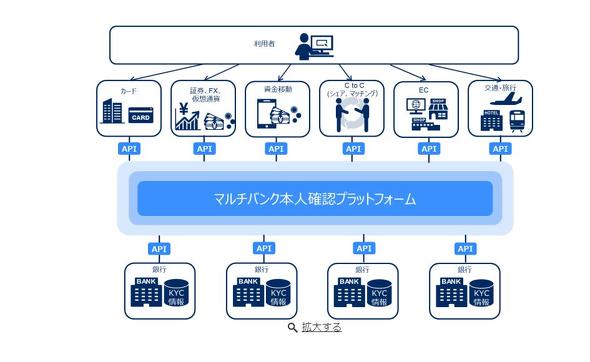

金融機関照会を使った本人確認では、2019年5月から三菱UFJ銀行が「本人確認サポートAPIサービス」としてサービスを開始し、マネックス証券が証券口座開設に利用するなどの実績を積んでいる。さらに2020年5月にはNECとポラリファイが、みずほ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、横浜銀行、ふくおかフィナンシャルグループと共同で「マルチバンク本人確認プラットフォーム」の提供を発表したばかりだ。プレスリリースによるとこの取り組みには、七十七銀行や北陸銀行など複数の地方銀行も参加を検討している状況だ。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

二段階認証と二要素認証、何が違い、どう危ない? 二段階認証が安全と言い切れない理由と最新の対策

二段階認証と二要素認証、何が違い、どう危ない? 二段階認証が安全と言い切れない理由と最新の対策

二段階認証と二要素認証の違いを説明できるだろうか。よく分からないままでは思わぬ攻撃を受ける可能性がある。両者の違いと想定されるリスク、最新の認証技術がどうなっているかを整理する。 貴社の資金繰りを判定するAI――FinTechはどこまで進むか

貴社の資金繰りを判定するAI――FinTechはどこまで進むか

決算書なしで銀行から融資を受けられる時代が来た。各所で進むFinTechを支えるAIはどういったものだろうか。 FinTechの急先鋒、セブン銀行はAIでATMをどう変えるつもりか

FinTechの急先鋒、セブン銀行はAIでATMをどう変えるつもりか

セブン銀行はAIによる業務再編を前提にATMを刷新する。将来は自社スタッフ全員が「電卓のように」AIを使う世界を目指すという。ATMが変わるだけで、どこまで企業が変わるかを聞いた。 中国の保険AIはどこまで顧客体験を変える? 平安保険の狙い

中国の保険AIはどこまで顧客体験を変える? 平安保険の狙い

保険や金融業界でAI活用やRPAによる業務自動化が注目を集める中、中国で急成長を遂げる技術重視の保険会社は全く別の方法で顧客体験とサービスそのものを変えるアプローチを取る。大方のサポートは10分で自動処理可能なところまで作り込んでいるという。その詳細を聞いた。 なぜSOMPOはグループを挙げて「AI工場」設立を急ぐか

なぜSOMPOはグループを挙げて「AI工場」設立を急ぐか

SOMPOホールディングスが、グループ独自にAI工場を設立。グループ各社のシステムには「エッジコンピューティング」の仕組みも取り入れる。内製型でAI人材や技術獲得を急ぐ理由はどこにあるか。 API連携、電子決済代行……FinTechと金融業界DX現在地点

API連携、電子決済代行……FinTechと金融業界DX現在地点

銀行オープンAPIや電代業者について法的に定める改正銀行法施行から2年経過を前に、金融業界とFinTech市場の動きが顕著になりはじめた。 紙文化の残っていた金融機関はどうやってテレワークに移行したのか――山口フィナンシャルグループ事例

紙文化の残っていた金融機関はどうやってテレワークに移行したのか――山口フィナンシャルグループ事例

企業がニューノーマルにシフトするために避けては通れない業務改善。山口銀行などを傘下に抱える山口フィナンシャルグループは業務改善に先んじて取り組んだことが功を奏し、テレワーク体制へ移行できたという。