デジタル人材とは? IT人材との違いや必要な能力を解説

DXに必要とされる人材。官民で獲得と教育の取り組みが進む。人材にとっては就業機会の増加や収入の向上、企業にとっては新しいスキルを持つ人材の獲得やビジネスの生産性向上が期待される。

- デジタル人材とは? 注目の背景

- デジタル人材に求められるスキルとは

- デジタル人材育成に向けた官民の取り組み

デジタル人材とはビジネスのデジタル化に当たって不可欠とされる人材の総称で、官民で獲得と育成の取り組みが進む。人材ニーズは高く、従業員にとっては収入の向上、企業にとっては生産性の向上が見込まれる。2022年に東京都が公開した育成計画が実用的だとして話題になった。

デジタル人材とは? 注目の背景

デジタル人材はITエンジニアに限らない。非IT人材が持つ組織管理能力や社内調整力といったビジネスに関する知見を生かす、リスキリング施策としても注目される。人材にとっては専門性の獲得やより需要の高いデジタル領域への参入、それによる収入の上昇などが期待できる。

各企業が「2025年の崖」を目の前にDX(デジタルトランスフォーメーション)への取り組みを進めるに伴ってIT人材の不足が深刻化している。その中で、高度な専門知識を持つエンジニアと合わせて、業務プロセスの改革を担える企画力や実現力を持つ人材の必要性も顕在化し、ひとまとめに「デジタル人材」と呼ぶようになった。

高度IT人材の需要は世界的に高く、熾烈(しれつ)な人材の獲得競争が起きている。日本は高度な作業は外注することを前提として「獲得すべきはデジタルに通じたビジネス人材」との見方を強め、従業員の中からの発掘や人材のリスキリングに力を入れている。

デジタル人材に求められるスキルとは

デジタル人材は、必ずしも高度なIT関連技術を持っている必要はないとされる。ビジネスとITを結び付け、DXを進めるために必要な人材が企業の生産性を上げられると期待されているためだ。

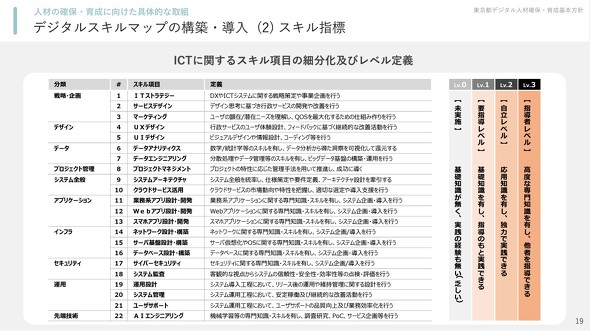

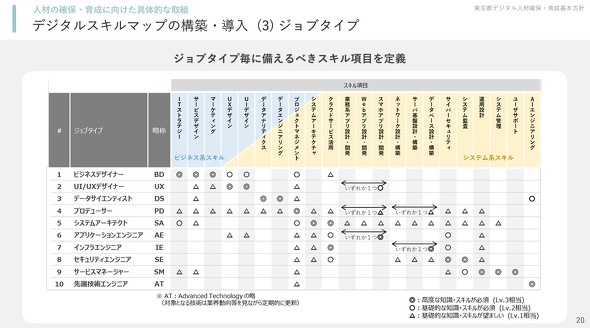

東京都は職員の教育用にスキルマップを策定し、各職務に必要とされるデジタルスキルとそのレベルを「スキル指標」「ジョブタイプ」などの視点から明示し、まとめたものが以下の図だ。

デジタル人材育成に向けた官民の取り組み

経済産業省はデジタルネイティブ世代を対象とした人材育成やレガシーシステムの知見を持つシニア人材のリスキリングやマッチングを、能力の標準化や見える化を通して取り組んでいる。2022年3月にはIT関連のオンライン講座をまとめたWebポータル「マナビDX」を開設し、放送大学やApple Japan、Google日本法人などによるAI(人工知能)やクラウド、情報セキュリティなどの講座情報を掲載している。

東京都は「デジタル人材育成支援事業」として、35歳以下の求職者や非正規雇用の人材を対象とした職業訓練と再就職支援プログラムを実施している。今後の成長が見込まれる分野に向けたスキルを身に付けることで若い人材が正社員として就業する機会を増やして従業員の所得や企業の生産性を上げるのが狙いだ。

NTTは2021年12月、高度デジタル人材を4倍増の2400人へ増強する方針を示した。旭化成は2023年度を目標に全従業員4万人をデジタル人材に育成する戦略を掲げている。ヤマト運輸は自社でDX人材を育成する教育機関「Yamato Digital Academy」を設立して物流ビジネスのデジタル化に取り組む。

民間の取り組みを支援する動きとして、Amazon.comがデジタル人材育成支援サービス「AWS Skills Guild」を2022年4月に公開した。同年5月には東京で第一回デジタル人材育成支援EXPOを開催した他、民間企業向け育成プログラムも数多く提供しており、市場としても注目が集まっている。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

創業100年ヤマト、DX推進を支える人材の育成方法がすごい

創業100年ヤマト、DX推進を支える人材の育成方法がすごい

創業100年を迎えたヤマトホールディングスは、2020年からデータドリブン経営を掲げている。データドリブン経営を支えるデジタル人材の育成方法や人材配置の工夫について聞いた。 リスキリングとは? 注目の背景やリカレント教育との違い、何を学ぶか、事例を解説

リスキリングとは? 注目の背景やリカレント教育との違い、何を学ぶか、事例を解説

変化の速い時代において、既存の人材の再教育が注目される。企業文化を守り、自社の強みを生かしたままビジネスニーズや社会の変化に対応できる人材を育てる仕組みとは。 「G検定」「E資格」とは? 難易度や合格率、問題の傾向を解説

「G検定」「E資格」とは? 難易度や合格率、問題の傾向を解説

AI(人工知能)を有効に活用できる人材の育成を目的として日本ディープラーニング協会が主催するもので、ゼネラリスト向けの「G検定」とエンジニア向けの「E資格」に分かれる。 DX認定制度とは? 取得のメリットとIT導入を「ただのデジタル化」にしない方法

DX認定制度とは? 取得のメリットとIT導入を「ただのデジタル化」にしない方法

2025年問題を背景に、企業のDX推進するねらいで創設された。取得を通してデジタル活用による生産性の向上を目指せる。