「バイタリティー」が必要? どのような人をデジタル人材にすべきなのか

各社で取り合いになっている「DX人材」。社内でそういった人材を増やすには「誰をどのように」育てれば良いのか。専門家が語った。

DX(デジタルトランスフォーメーション)推進を担う人材の確保は、多くの企業にとって喫緊の課題だ。DX人材は各社で取り合いの状況にあり、採用がうまく進むとも限らないため(注1)、社内の人材育成に力を入れる必要がある。

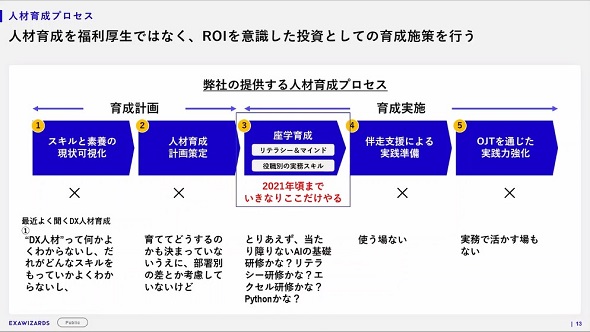

人材育成においては、現状の可視化、計画の策定、施策の実施という順序を踏むのが望ましいが、「現状の可視化」と「計画の策定」が飛ばされてしまうケースが多いとエクサウィザーズの木村直樹氏(DX人材育成プロダクト部 部長)は指摘する。

木村氏によると、2022年には一部の企業がこの問題に気付き始め、人材育成に関する現状の可視化と計画策定に力を入れる企業が増えており、2023年も同様の傾向が続くようだ。「人材育成を『福利厚生』ではなく『投資』として、ROIを意識して取り組む姿勢が企業に身に付いてきている」と同氏は述べる。

誰をどのように育成すればいいのか

では、企業はどのような従業員を育成のターゲットとし、どのように学習させればいいのだろうか。木村氏によれば、デジタイゼーション(デジタル化)を担う人材と、DXを担う人材で育成の方針が異なるという。

デジタイゼーション人材の育成

紙のデジタル化や業務効率化などのデジタイゼーションを担う人材を育てたい場合、そのターゲットは労働集約型の業務を行っている部署になると同氏は述べる。デジタイゼーションの目的は単純な業務の効率化なので、事務作業を人海戦術でこなす部署には最も効果的というわけだ。

デジタイゼーションの実践段階では、まず既存の業務の中で効率化できそうなものを挙げて、RPA(Robotic Process Automation)やExcelのマクロなど、それらへの対策法を勉強しながら進めていくのがいいのでは、と木村氏は語る。そういった取り組みを積み重ねて「労働時間を○○時間削減した」「人件費を○○円削減した」といった成果をアピールすることも必要だと同氏は強調する。

DX人材の育成

DXを担う人材を育てたい場合は、企画職の従業員が主なターゲットになると木村氏は述べる。DXは社内でも前例がないことに取り組む必要があるため、批判にさらされやすい。そういった状況でもプロジェクトを進めていける「バイタリティーがある人材」も育成の効果が出やすいという。

また、育成の段階で企業が気を付けるべきは「発言の安全性を確保すること」だと木村氏は語る。新しいことを取り組もうとする従業員に対して「もっと現実的に」「いつになったら成果がでるの」といった言葉をかけてしまうと、その従業員は委縮してしまう。従業員にスキルが身に付いていない段階では、デジタル関連の話題に触れること自体が「楽しい」と思ってもらえる雰囲気を作ることが重要だと、同氏は強調した。

その後は、DX人材を目指す従業員がベンダーなどの有識者とともに「企画を立ち上げてみる」必要があると木村氏は語る。プロジェクトを始める前のインプットには時間をかけ過ぎず、プロジェクトを進めながら必要な知識を補わせるのが効率的な育成法だと、同氏は述べた。

「まずは、その企業にとっての『DX』が何なのかを定義してほしい。そうすれば、そのためには、どのような人材が必要かが分かる」。DX人材育成を急ぐ企業に向けて、木村氏は呼びかけた。

本稿は、2023年1月20日にパーソルプロセス&テクノロジーが開催した「2022年デジタル人材育成トレンド調査から見えた課題」のエクサウィザーズの木村直樹氏(DX人材育成プロダクト部 部長)によるセッションを編集部で再構成した。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

従業員との面談は「オープンな質問」をしないと離職する?

従業員との面談は「オープンな質問」をしないと離職する?

コロナ禍で人事部の役割は「管理」から「コンサルティング」へと変化しつつある。これからの時代に必要とされる、従業員が離職しない人事の振る舞いとは。 あなたの会社は大丈夫? DXの推進度を測る5つの指標とは

あなたの会社は大丈夫? DXの推進度を測る5つの指標とは

企業のDXケイパビリティを測る指標とは何か。日本CTO協会が定めた「DX Criteria」の中から、特に重要な5つの指標について解説する。