チェックも承認もAI任せの時代に? 「AIワークフロー」の便利機能を解説

「AIワークフロー」は定型業務の効率化に効果を発揮する。本記事では、代表的な活用例や機能、従来型のワークフローとの違いについて解説する。

定型的かつ順序立てた処理が求められる業務で特に効果を発揮する「AIワークフロー」。従来型のワークフローと比べてどのような点で優位なのか。後編では、代表的な適用業務における有効活用のポイントを解説する。なお、全てのAI対応製品に当てはまるわけではないため、導入を検討する際はベンダーに詳細を確認する必要がある。

AIワークフローの基本構造と具体的な運用例

AI-OCR機能を実装したAIワークフローでは、従来、人の目視と手作業に頼っていた書類からの情報の抽出と転記作業を自動化し、大幅な工数削減を実現する。 また入力された内容をAIが自動チェックできるものもある。例えば次のようなケースだ。

- 外部取引先から受け取った、フォーマットが異なる請求書や領収書、契約書などの画像データやPDFから、日付や金額、取引先名、品目などの必要なデータを抽出し、自社の定型フォーマットに加工できる

- 自由記入された問い合わせ書類の内容をAIが解析し、適切な対応ルートへ振り分ける。また、内容から情報を抽出・要約し、構造化データとして次の業務ステップに引き継ぐことも可能

- 入力内容の自動チェックや補完が可能。例えば、申請に必要な情報が全て入力されているか、申請金額がルールで定められた範囲内かどうかをAIが確認し、不備やルール違反があれば警告を出し、差し戻す。 また、申告者には適切な条件選択肢を提案することも可能

ここからは具体的な製品を交えて、AIワークフローについて説明する。

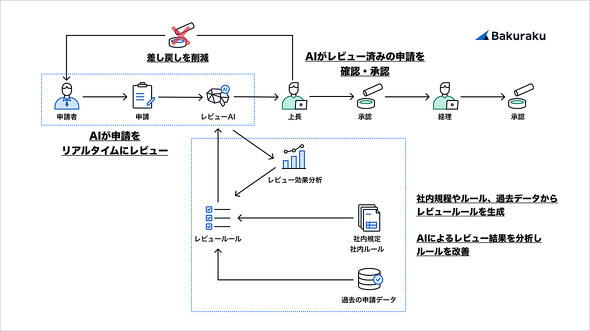

例えば、LayerXが提供する「バクラク 経費精算」のAIエージェント機能「AI申請レビュー」では、AIが組織独自の規定や過去の申請データから確認ルールを生成し 、そのルールに基づいて申請内容をリアルタイムでレビューする。ルールに抵触した申請は申請者に画面上で表示され、修正や追記が行われた後、ルールに準拠した段階で承認者に回る。一般的に申請・承認フローでは、誤記や記入漏れ、添付書類の不備による差し戻しが時間とコストの大きなロスとなる。これを申請発生時点で排除できれば、業務効率は大幅に向上するだろう。

承認ステップでのチェックの自動化が可能

製品の中には、AIが過去の申請や稟議(りんぎ)案件を学習することで承認の可否を提案・推奨し、想定されるリスクや懸念ポイントを通知するものもある。承認後には処理タスクを自動生成して通知し、複数の業務システムのタスクを同時に起動したり、担当者へメッセージを送ったりすることで、後続プロセスの抜け漏れを防止する。

業務全般にわたる有効活用ポイント

LLMとの連携や組み込みにより申請内容の多言語翻訳や要約が可能となり、海外拠点の各国言語でもワークフローを円滑に進められるようになる。コメントの付与においても同様の効果が期待される。また、ワークフローの実行履歴や利用データをAIエージェントが分析することで、問題点の抽出や改善提案の提示が可能となる。

「AIを前提に設計されたツール」と「AIを追加したツール」の違い

前述の通り、AIワークフローには既存のワークフローにAI機能を追加したものと、外部AIエージェントと連携してAI機能を実現しているものが混在している。最初からAI実装を前提に設計された比較的新しいツールと、長期間使用されてきたツールにAIを後付けしたものでは、操作性や運用性に差が生じる場合がある。

当初からAI利用を前提に設計されたツールは、内部にAIを搭載しているため、ワークフローとAI機能が一体となって動作し、操作がシンプルかつ直感的だ。例えば経費申請では、仕訳や税率判別、インボイス登録番号の自動照合、法人カード利用時の領収書との突合せをAIが自動化するツールもあり、対象業務で高い精度と効果を発揮する。一方で、搭載AIの機能や性能に依存するため、対応していないLLMや外部サービスの利用には制約が生じる可能性がある。ただし、同一ベンダーがワークフロー機能とAI機能の両方を提供しているため、運用面では容易になる利点がある。

既存のワークフローツールにAI機能を追加した製品や、AIエージェントとの連携を容易にした製品は、AI機能をオプションで選択できたり、複数のAIエージェントを切り替えて最新のLLMやサービスを柔軟に活用できたりと、さまざまな利点がある。 ただし、API設定やデータ形式の変換に一定の工数がかかる可能性があり、複数ベンダーが関与することで運用やサポートが複雑化し、コスト管理が難しくなる懸念もある。

前編と後編を通して、AIワークフローの概要を整理した。ワークフローの最適化や設計の迅速化はDXの重要な要素であり、AI搭載ツールへのリプレース、既存ツールへのAIオプション追加、特定領域でのAIエージェント活用など、多様な選択肢がある。各ツールの機能差はそう大きくないため、実際に試用しながら適切な導入を検討することが効果的だろう。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

「今さらRPA導入」のメリットとは? 中堅・中小における活用事例【4選】

「今さらRPA導入」のメリットとは? 中堅・中小における活用事例【4選】

近年、「オワコン説」がささやかれているRPA。しかし、生成AIツールなど他ツールとの連携などによって従来よりもユースケースは多様化しており、中堅・中小企業に多い「多品種少量」業務の自動化も可能になっている。実際のユースケースからRPAの活用方法について、他ツールとの連携も含めて紹介する。 9割が直面する「ワークフロー導入後の落とし穴」 運用と教育で壁を乗り越える方法

9割が直面する「ワークフロー導入後の落とし穴」 運用と教育で壁を乗り越える方法

サイオステクノロジーが実施した調査からワークフロー導入後に多くの企業が社内展開や教育面で苦慮している実態が明らかになった。運用と教育の壁を乗り越える方法とは。 ナレッジ管理もワークフローもAI対応で再定義か 定番業務ツールの新潮流【展示会レポ】

ナレッジ管理もワークフローもAI対応で再定義か 定番業務ツールの新潮流【展示会レポ】

IT製品の大規模展示会「Japan DX Week」で特に注目を集めたのは、ナレッジ管理やワークフローを一変させるAIエージェントや、低コストで導入可能な中小企業向けツール群だ。業務効率化の最前線をレポートする。