5G時代の先を開拓する無線技術「OAM-MIMO多重伝送」って何?(2/5 ページ)

既に5Gの5倍、LTEやWi-Fiの約100倍にあたる100Gbpsの無線伝送に成功した「OAM−MIMO多重伝送」技術。一体どんなものなのか?

無線通信の高速、大容量化の3要素

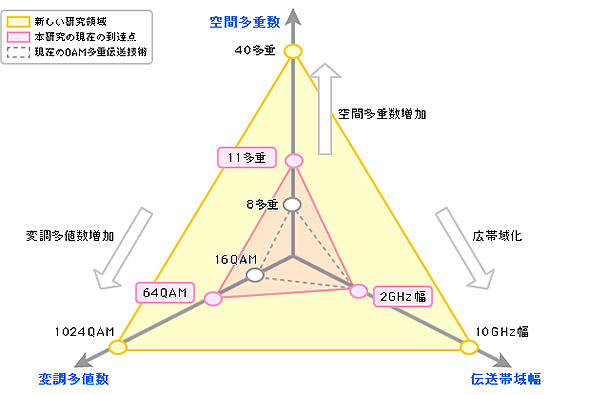

同技術の説明の前に、無線通信の高速、大容量化に関わる重要な3要素を理解しておこう(図1)。

3つの中でも分かりやすいのは、利用できる周波数帯域幅を広くすることだろう。つまり伝送路の幅を広げて大量に情報が流れるようにするものだ。ただし、現在のLTEなどが利用している比較的低い周波数帯は既に飽和状態であり、十分な帯域幅割当てが期待できるのは準ミリ波帯以上の帯域に限られている。

今のところどの周波数帯でどれだけの帯域幅が許されるのかは未確定。今回の実験では、同社既存設備と電波利用ライセンスで利用できる28GHz帯を用い、帯域幅は2GHzを想定した。総務省では28GHz帯を含め100GHz帯以上も視野にいれた周波数割り当てを検討しており、周波数帯によっては図にあるように10GHzの帯域幅が確保できると期待されている。ただし国際協調や他の用途での利用も考慮しての判断となるため、研究機関やベンダーの自由にはならない要素である。

もう1つのポイントは信号の「多値化」だ。多値化の主流はQAMと呼ばれる多値変調方式だ。今回の実験では一度に8ビットが送れる64QAMが利用されたが、より多値化するには技術的困難が伴う一方で、高速化効果はそれほどではなく、一気に数倍というような高速化は期待できない。

利用可能な帯域幅は電波法によって規定され、多値化はあまり劇的な増速が期待できないとなると、一層有望なのが残りの「空間多重化」である。いわゆる無線LANにて実装されているMIMO技術のことで、複数のアンテナから送信された別々の電波を、複数の受信アンテナでそれぞれ分離して受ける技術だ。

同じ空間内で複数の情報が送受信できるので「空間多重」という。LTEでは4本×4本のアンテナによる空間多重が行われており、5GではMassive MIMOといって、より多数のアンテナを使った空間多重化が図られる。

この技術を突き詰めれば、さらに多くの空間多重化ができそうではあるが、そう簡単ではない。準ミリ波以上の周波数領域では電波の直進性が高くなるため、5G基地局間通信の場合のように固定局間の見通しエリア内の通信には一見有利に見える。

しかし、実際には従来のMIMO技術は電波の反射(マルチパス)などによる伝搬経路の違いを利用して、受信側で各アンテナからのビットストリームを分離して受信するため、電波が直進してマルチパスが起きにくい場合にはうまく分離できなくなってしまうのだ。

そこでマルチパスを前提にしなくてもビットストリームを分離できる技術として開発されたのが、今回紹介する「OAM−MIMO多重伝送」技術だ。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

「Ice Lake」と「Comet Lake」の違いは? 2020年の主力PC「Wi-Fi 6対応、AIブースター付き」で何ができるか

「Ice Lake」と「Comet Lake」の違いは? 2020年の主力PC「Wi-Fi 6対応、AIブースター付き」で何ができるか

インテルがようやく次世代のPC向けプロセッサを発表した。中でも注目なのが、軽量PC向けに作られた「Ice Lake」と「Comet Lake」と呼ばれるプロセッサだ。 Wi-Fi 6とは? IoT時代に最適な無線LAN「IEEE 802.11ax」

Wi-Fi 6とは? IoT時代に最適な無線LAN「IEEE 802.11ax」

2019年度後半に最終承認される予定の無線LAN規格「IEEE 802.11ax」。Wi-Fi 6とも呼ばれる新たな規格がいよいよ実装され、既にReadyな状態で製品出荷も始まっている。このIEEE 802.11axとはどんな規格なのか、スループットを支える技術概要に迫ってみたい。 Wi-Fi6、5G……押さえておきたいネットワーク機器市場の潮流

Wi-Fi6、5G……押さえておきたいネットワーク機器市場の潮流

スイッチやルーターなどネットワーク機器は成熟した市場の1つではあるものの、モバイル環境の広がりによって無線LANを中心に市場そのものは活発だ。5Gの動きも含めた、ネットワーク機器市場の今を見てみたい。 指摘される5Gのボトルネックとは? 6Gにつながる「Beyond 5G」最前線

指摘される5Gのボトルネックとは? 6Gにつながる「Beyond 5G」最前線

早くも「5G」の次世代無線通信システムの議論が始まっている。それが「6G」に先駆けてさらなる高速・大容量通信を追求する技術研究開発「Beyond 5G」だ。「5G」に潜むボトルネックとその解決策とは? 「O-RAN Alliance」とは? 5Gインフラをインテリジェントにする最新規格を解説

「O-RAN Alliance」とは? 5Gインフラをインテリジェントにする最新規格を解説

5G通信のサービス開始が迫る中、ネットワーク事業者と関連機器ベンダーによる5Gインフラの標準化が急ピッチで進む。今回は、無線アクセスネットワーク(RAN)のオープン化とインテリジェント化を推進するO-RAN Allianceの活動の一端を紹介する。