AIの“順位入れ替え戦略”で成約率が約4倍に ドコモはWeb接客をどう変えた?(1/3 ページ)

サイトを訪れた消費者への“おもてなし”を個別最適化しコンバージョン(成約)につなげるには、単なる“施策のベタ回し”ではダメだ。人の感情はその時々で変化するため、その瞬間に効果的な施策を打つ必要がある。NTTドコモは、AIを使ってこの課題をどう乗り越えたのか。

サイトを訪れたユーザー一人一人に合った“おもてなし”をする「Web接客」を導入するサイトが徐々に増え始めている。ECサイトでは実店舗のように消費者と店舗側が1対1のコミュニケーションをし、来訪者全員にきめ細かな対応をとるのは難しい。だが、Web接客ツールを利用することでそれを自動化でき、来訪者のニーズに合ったおすすめの商品や広告を表示するといった個別対応が可能となる。

通信事業者である傍らで「d fashion」といったEコマース事業も運営するNTTドコモはAI(人工知能)を搭載したWeb接客ツール「ecコンシェル」を提供する。なぜ、同社はWeb接客ツールにAIが必要だと考えたのだろうか。その考えにたどり着くまでに、多くの失敗と試行錯誤を重ねてきた。本稿では、NTTドコモが考える現在のECマーケティングの課題点とAIを用いた解決法について説明する。

同じ施策を回し続けるのは効果が長続きしないワケ

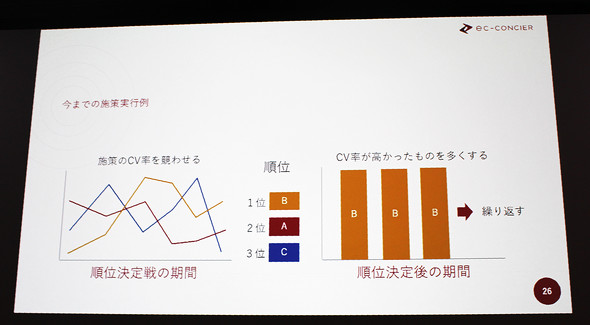

NTTドコモがecコンシェルの開発に至ったのは、一般的なECマーケティングの手法に疑問を持ったことが始まりだった。現在よく用いられるECマーケティング方法は、「割引キャンペーン」や「送料無料キャンペーン」などさまざまな施策を実行し、その中で最もコンバージョン率(成約率)が高い施策を繰り返し打ち続けることで集客やコンバージョンにつなげようというものだ。しかし、単一の施策を継続する方法では短期的な効果は得られてもいつかは頭打ちとなる時がやってくる。

ユーザーの中には勢いで購入するユーザーもいれば品質を重視し慎重に商品を検討したいと考えるユーザーもいる。それぞれで価値基準は異なり、しかもユーザーの感情はその時々で変化する。単一施策の繰り返しでは、その時々で複雑に変動するユーザーの需要をカバーするのは難しい。

例えばある一定期間、ファッションサイトで「最大50%OFF」という大きな割引施策を実施したとする。50%というと割引率も高いため、最初のうちは消費者の注目を引き高いコンバージョンが見込めるだろう。だが、その効果がずっと続くとは限らない。なぜなら、この施策で集客できるのは価格を重視するユーザーが中心だからだ。キャンペーン終了後に残ったユーザー層を見ると品質など別の価値基準でものを選ぶユーザーしか残らない。価格以外の別の価値基準を持つユーザー層に、同じような施策を打ってもコンバージョンにはつながりにくい。「カレーを食べたい」という人に、別のメニューを勧め続けているのと同じことだ。

また、品質を重視するユーザーでも時には価格でものを選ぶ時もあり、消費者の価値基準と感情はその時々によって変化する。そのため、一度効果があったからといって単一のアプローチを続けても、効果を維持するのは難しいのである。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

電通が考える「なぜAI開発は失敗するのか」つまずいて分かった4つのワナ

電通が考える「なぜAI開発は失敗するのか」つまずいて分かった4つのワナ

気が付けば、AIを取り入れることが目的化している。そういったケースは往々にしてあることだ。しかし電通はそうした「自己満足のAI開発」に警鐘を鳴らし、これからのAI開発に必要な視点を語った。 FinTechの急先鋒、セブン銀行はAIでATMをどう変えるつもりか

FinTechの急先鋒、セブン銀行はAIでATMをどう変えるつもりか

セブン銀行はAIによる業務再編を前提にATMを刷新する。将来は自社スタッフ全員が「電卓のように」AIを使う世界を目指すという。ATMが変わるだけで、どこまで企業が変わるかを聞いた。 今のAIブームは単なるお祭り騒ぎか 1541人に聞いたAIビジネス利用実態

今のAIブームは単なるお祭り騒ぎか 1541人に聞いたAIビジネス利用実態

第3次AIブームと呼ばれる現在、RPAと並び企業の関心が高いAI。今のブームは一時的な盛り上がりなのか、それとも定着の前段階なのか。それを探るために、1541人の読者に対して勤務先でのAI活用状況について聞いた。 なぜ日本コカ・コーラは「SNSマーケ戦略」にハッシュタグを捨てAIを選んだか

なぜ日本コカ・コーラは「SNSマーケ戦略」にハッシュタグを捨てAIを選んだか

消費者マーケティングに注力する日本コカ・コーラが次に挑戦したのは、SNSの投稿画像を使った消費者理解。そこで約7万点にも及ぶTwitterの投稿画像が集められた。そこからどうやって消費者心理を知ろうというのか。