クラウドを前提としたバックアップ&リストア計画、効率化の考え方:IT導入完全ガイド(2/2 ページ)

バックアップツールを利用して混在環境のバックアップフローを効率化する

物理環境と仮想環境が混在していて、その両方をバックアップしなければならない時、おのおのでバックアップやリストアの仕方が違っていては、運用に大きな負荷が掛かってしまう。特に専用のIT担当者を置くことが難しい企業では、大きな問題だ。

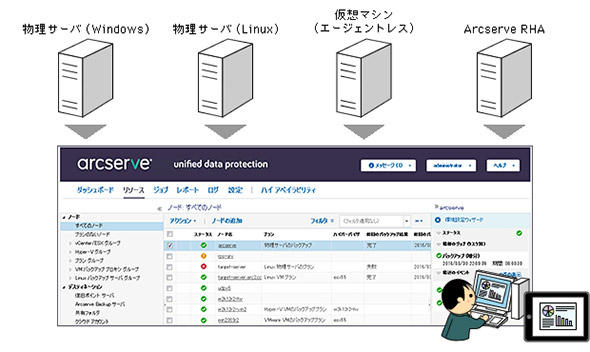

そこであるバックアップツールでは、まずバックアップデータを格納するための復旧ポイントサーバ(Recovery Point Server:RPS)を立て、ここに管理コンソールを接続し、このコンソールを介して各種設定を行うことで、物理/仮想マシンのデータをRPSにバックアップするという仕組みを提供している。このRPSは、重複排除や遠隔転送などの機能も有するものだ。

ユーザー企業は、RPS上でバックアッププランを設定していくことで、効率的なバックアップを運用していくことが可能になる。例えば、毎日22時に増分バックアップを開始する、保管先のストレージは××、といった設定だ。もちろんリストア先の環境を指定することも可能で、この他にも、ジョブが失敗した際にアラートを出してもらうといった設定も行うことができる。

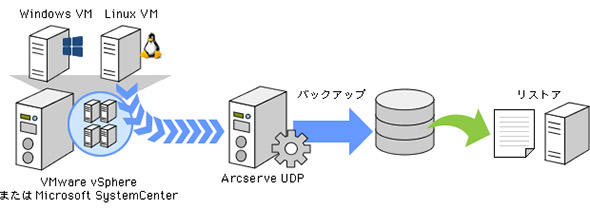

またバックアップのために物理マシンにはエージェントをインストールすることになるが、「VMware ESXi」や「Microsoft Hyper-V」などで構成された仮想マシンの場合、「VMware vSphere」や「System Center」といったオーケストレーションツールを介して詳細な情報を得られるため、エージェントをインストールする必要がない。各仮想マシンが変更ブロックを把握し、APIを介してRPSに連携することで、エージェントレスのバックアップが実現する。さらにRPSと運用管理ツールを連携させれば、バックアップの運用プロセスを自動化することも可能だ。

このようにバックアップツールを活用することで、物理/仮想の混在環境の複雑さを排除し、一元的に効率よくバックアップフローを運用していくことが可能となる。

コラム:仮想環境へのマイグレーションにバックアップツールを使う

今回は物理/仮想の混在環境をバックアップする際の注意点について考えているが、バックアップツールは仮想環境への移行にも活用できる。

多くのバックアップツールには「ベアメタル復旧」という機能が盛り込まれている。対象とするシステムのOSやアプリケーション、データ、構成情報などを丸ごとバックアップしておき、万一、障害が発生した時には、一連のシステム構成要素を基に別の環境にリストアして復旧するというものだ。

このベアメタル復旧の機能を利用すれば、物理環境上のシステム一式をバックアップし、移行先の仮想環境上に復元するいわゆるP2V(Physical to Virtual)マイグレーションをワンステップで実現できる。環境移行後には、本来用途であるバックアップツールとして利用する。仮想環境に一気呵成(かせい)に移行できるというのも、バックアップツールの利用メリットの1つだといえる。

コラム:バックアップデータを有効利用するアイデア

バックアップツールを使って外部環境に保存されているバックアップデータは、通常、リストアする際にしか利用されることはない。つまり今は何か問題があった時に備えるためだけに、データ保管にコストが発生していることになる。

しかしそれだけではもったいない。バックアップ用に保管しているデータを有効に活用することはできないか。先に紹介したストレージ環境のデータ構成調査を行ったベンダーでは、そうした“コピーデータマネジメント”という方向性も見据えている。

例えばDevOpsを実践するプロジェクトを考えてみよう。通常の開発であれば、ある時点での本番環境のデータをコピーし、それをテスト環境に利用することだろう。この場合、バックアップデータとテスト環境に類似の2つのデータを持つことになるが、一意の場所にあるバックアップデータを共有できれば、よりシンプルなアプリケーションデプロイ環境を構築できるようになる。

個別アプリケーションの運用だけでなく、開発、テスト、検証で、それぞれが似たデータのコピーを持つような開発体制では、コピーデータの管理は非常に煩雑になる。そこで、コピーされたデータそのものを自動的に監視して、最適化するのがコピーデータマネジメントだ。

少し先の話かもしれないが、こうしたコピーデータマネジメントの考え方は、企業データを効率的かつ低コストで利用するための有効な手段になるのではないだろうか。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製品カタログや技術資料、導入事例など、IT導入の課題解決に役立つ資料を簡単に入手できます。

- リチウムイオン電池も終了か 40年眠っていた、充電を爆速化する「古くて新しい電池」って?:866th Lap

- 「国家資格で食える」はもう古い? 5年分の調査で見る、AWS、セキュリティに続く“次の資格”

- AIに書かせたコードはどこが「危ない」? プロがガチ採点して分かったこと

- 「AI時代に“御社の強み”は通用しますか?」 8割のSIerが漏らした“まさかのホンネ”【調査】

- AIアプリ開発「Dify」って結局何がすごいの? 機能、料金、ユースケースを徹底解説

- 極悪なウソつきはGeminiかGPTか? 4つのAIモデルをガチ対戦させてみた結果:865th Lap

- 正規認証が悪用される? Microsoft 365の権限を奪う「デバイスコードフィッシング」とは

- PC高騰、いつまで続く? IDCアナリストに聞く値上げ時代の賢いPC調達術

- 「偽人事部」からのメールに要注意 だまされやすいタイトルとは

- 素人がAIに作らせたコード、プロが見ると何点? エンジニアレビューで分かる危険性

図1 1台のコンソールから混在環境のバックアップを管理することができる(出典:Arcserve Japan)

図1 1台のコンソールから混在環境のバックアップを管理することができる(出典:Arcserve Japan) 図2 仮想環境のエージェントレスでのバックアップ/リストアの概要(出典:Arcserve Japan)

図2 仮想環境のエージェントレスでのバックアップ/リストアの概要(出典:Arcserve Japan)