「コグニティブオートメーション」とは? 単独で高度な認識が可能なRPAで何ができるようになるか

単純作業の自動化に向くとされてきたRPA。少しの画面の変更でエラーが出ることもあり、扱いが難しいことも理解されつつある。こうした中、RPAにコグニティブ機能を搭載した製品が登場した。どこまで自動化できるだろうか。

RPAにAIを組み合わせることで、誰でも簡単に現場における自動化作業を実施できるようにする──。そんな取り組みにRPAベンダー各社が力を入れている。国内でRPAツールの導入が活発化し、大手企業の多くは何らかの形でRPAを活用するようになった。ただ、その過程でRPAツール単体では苦手な領域があることも分かってきた。例えば、画像認識や音声認識、自然言語認識といった認知・認識(コグニティブ)に関する分野だ。

画像認識の例としては、OCR(Optical Character Recognition、光学的文字認識)を使った帳票の電子化がある。RPAを利用すると紙やFAXで受け取った注文書などからOCRを使って商品番号や商品名、価格などを自動的に抜き出し、電子データにできる。ただし、OCRの読み取り精度は年々向上しているとはいえ、認識率を100%することは難しい。また、帳票のフォーマットに変更があれば文字や数字を抽出する場所が変わり、その都度RPAの設定を変える必要がある。

こうした設定変更をIT部門の手を借りずにユーザー自身で実施し続けられればよいが、実際には高度なカスタマイズが必要な場合もあり、相応のスキルを持つ担当者に頼らざるを得ないことが多い。RPAのメンテナンスに手間をかけることで現場の業務負荷が上ってしまえば本末転倒だ。

そこで活用するのがAIを使った画像認識だ。OCRの読み取り精度を機械学習などの技術を用いて向上させたり、帳票のフォーマットを学習してテキストデータ化の処理や変更作業を効率化したりできる。このようなAI機能の強化に積極的に取り組んでいるRPAツールベンダーの1社がAutomation Anywhereだ。本稿ではAutomation Anywhereに搭載されるAI機能である「IQ Bot」のメリットを見ていく。

AI-OCRを取り込んだツールで単純なRPAでは不可能な処理を自動化する

オートメーション・エニウェア・ジャパンの米田真一氏(パートナーマーケティング シニアマネージャー)は、Automation AnywhereのAI機能が他のベンダーのそれと大きく異なるのは、RPAとAIを1つの製品の中で提供できる点にある、と説明する。

「RPAでAI-OCRを組み合わせる場合、サードパーティーのAIツールを利用する方法が一般的です。Automation AnywhereはRPAとAIを1つのソリューションとして提供します。RPAとAIの処理を一貫した流れで処理できます」(米田氏)

Automation Anywhereは現在、世界3500社の企業に導入され、計170万件のRPAが稼働している。単純計算で1社当たり500件ほどだ。米田氏は「2020年中に300万」件のRPAロボット供給を目指すという。

急速に採用が広がったRPAだが、導入した全ての企業が大きな成果を出しているかというと必ずしもそうではない。

「現在、9割の企業が何らかのRPAを導入していると言われます。ただ、さまざまな調査結果を見ると、成果が出ている企業はごくわずかです」と米田氏は指摘する。

成功するかどうかは内製化の成否で決まるという。「内製化を進め、社内に根付かせてロボットを増やしていく体制ができればRPA定着は成功します。そこで重要になるのが内製化しやすいツールであるかどうかです」(米田氏)

Automation Anywhereは、業務ユーザー主導の開発を可能にする容易性を持ち、ロボット開発の単価を低減し、ノウハウを蓄積しやすいことに特徴がある。最新版の「Enterprise A2019」では「Microsoft Azure」を活用し、マーケットストア「Bot Store」を展開、ユーザーの内製化を支援する活動を積極的に進める。IQ Botもそうした内製化を助ける機能の1つと言える。

コグニティブオートメーションとは? RPAと何が違うか

IQ Botはコグニティブ技術で画像などを学習し、RPAと連携して業務の自動化を推進するソリューションだ。オートメーション・エニウェア・ジャパンの佐野千紘氏(NextGenコグニティブオートメーション担当シニアセールスエンジニア)は、IQ Botを、他のツールと比較して「機能」「事前学習」「事後学習」「OCRエンジン」「UI」という5つの項目で特徴がある、と説明する。

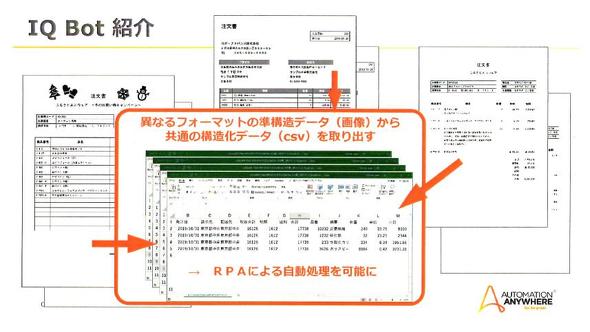

IQ BotはAIによる画像認識を利用できるため、仮に解像度の低い画像があっても文字の読み取りが可能だという。フォーマットが異なる準構造データ(画像など)から共通の構造化データ(CSV)を取り出せる。例えば画像の「イメージ」を文字データに変換した上で構造化データとして取り出すこともできる。修理内容を報告する資料から「エンジン」の画像が掲載されたものだけを抽出してタグ分類するといったことも自動化可能だ。

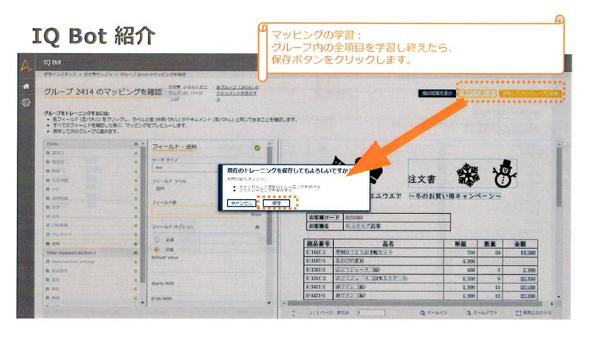

事前学習ではAIが帳票のフォーマットを自動分類する。1つの帳票を学習させるだけで、項目とラベルの位置関係を認識できるという。事後学習では、検証時に人間が訂正した結果を学習し、読み取り精度を運用後も継続的に向上可能だ。OCRにはサードパーティー製のAI-OCRエンジン(ABBYY、Microsoftなど)を利用できる。インスタンスごとに最適なものを選択できることが特徴だ。

さらに、UIについては、ビジネスユーザーが使いこなせる高いユーザビリティを備える。ITスペシャリストが関与し、高度な設定ができる機能も提供する。

佐野氏はこれらの特徴をデモを持ちなから、事前設定フェーズにおいて、帳票のアップロードからAIによるフォーマット分類、ラベルと値のマッピングの学習、RPAの作成までを人間がほとんど指示することなく自動で実施できることを示した。

「設定時間は従来製品の5〜10倍のスピードです。ドラッグ&ドロップで高度な学習や自動化が可能です。当社では『オートメーションの民主化』を掲げていますがIQ Botでも同様です。一般的なインテリジェントOCRが、運用後の改善のためにIT部門のサポートを待つ必要があるのに対し、IQ Botは運用後も継続的に自動化率が向上していきます」(佐野氏)

OCRツールと連携し、日本語帳票への対応を進める

最新版のIQ Bot 11.3.3では、OCRエンジンに「Microsoft Computer Vision」を追加し、英数字の手書きに対応した。またプログラム言語「Python」を使ったカスタムロジックの定義が可能になり、自動処理/検証を進めやすくなっている。パフォーマンスも処理速度が25%程度短縮した。

NextGenの盛田博之氏(シニアプロダクトスペシャリストマネージャー)によると2020年2〜5月をめどに活字・手書きの日本語の識字率向上とクラウド対応を行い、2020年3〜5月をめどにさらなる手書き日本語の識字率向上とオンプレミス対応を進める計画だという。

OCRを適用可能な帳票としては、ミルシート(鉄鋼、自動車、建築、電気機器業界向け)、グローバル製造業・流通業の貿易業務(Invoice)、Arrival Notice、パッキングリスト、B/L(船荷証券)、グローバル企業向けインボイスがある(いずれも英数字帳票)。

また、日本語帳票としては、スキャンされたPDFや検索可能なPDF(300dpi以上の帳票)、活字や手書きのスキャンされたPDFへの対応を進めていく。

「RPAを利用すると、新規メールをトリガーに添付ファイルを特定フォルダに保存し、ファイル更新をトリガーに帳票から処理に必要な画像データを抽出できます。この画像データをIQ Botで文字データを変換します。そのうえでRPAを使って、顧客マスターと突合し、会計システムに入力したり、メールで担当者に連絡したりできます。このようにRPAとAIをシームレスに連携できます」(盛田氏)

今後は、サードパーティーのOCRツールベンダーと組みながら、OCRでの処理とRPAの連携をさらに進めていく方針だ。盛田氏は「RPAとAIを1つのツールとして持っており、一気通貫のソリューションを提供できる唯一のベンダーです」と話し、内製化とRPAの全社展開を支援していくと強調した。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製品カタログや技術資料、導入事例など、IT導入の課題解決に役立つ資料を簡単に入手できます。

- 「身代金は対象外」日本のサイバー保険が“あえて払わない”合理的な理由とは?

- 超アナログ企業が2年でDXして営業利益20%アップ 直面した「3つの壁と2つの注意点」

- M365 Copilot、社内95%が使っても利用格差はなぜ起きる? やって分かった定着の鉄則

- 「IoT DEP」とは? 激増するIoT通信データをインターネットで効率的にさばく国際標準

- Zoomが突如リリースした新機能「Zoom Tasks」とは? 実業務にどう使えるのか

- Excel職人の世界大会がガチすぎる 優勝もワンチャンあるかも?:835thLap

- 2026年はAIエージェントの年になるか 「M365 Copilot」のアップデート予告

- 消えたRPA、覇権のAWS 5年分の調査で分かった、現場が選ぶ“地味だが強い”IT資格

- Excelが強すぎる BI導入済みなのに表計算ツールを使う企業がかなり多いワケ

- 石井食品、脱AS/400への「4つの戦略」 30年の安定稼働を捨てたレガシー刷新の記録

オートメーション・エニウェア・ジャパン 米田真一氏

オートメーション・エニウェア・ジャパン 米田真一氏