「Windows 11」のガイドブック 業務利用で知っておくべき6つの要所

リリースされたばかりの「Windows 11」。既存システム、アプリの互換性や影響範囲が未知数で、業務で使われるまでにはもう少し時間を要するだろう。本特集では、Windows 11を業務で利用する場合の注意点などを解説する。

2021年10月5日、MicrosoftのデスクトップOSの最新版「Windows 11」が正式リリースされた。早速自身のPCにインストールして使い勝手を試している人も多いかもしれない。各IT系メディアでは発表と同時に一斉にWindows 11関連の記事が公開され、「Windows 10」からの変更点や新機能についてさまざまな角度から考察している。

これらの情報の多くは個人ユーザー向けだが、本稿では主にIT部門の担当者向けに焦点を絞り、業務用PCでWindows 11を利用する場合に留意すべきポイントを、日本マイクロソフトの担当者に聞いた話も含めて解説する。

Win10ユーザーがWin 11にアップデートする3つの方法

Windows 11を入手する方法は大きく分けて2通りあり、1つはWindows 11がプリインストールされたPCを導入する方法。そしてもう1つが、Windows 10からのアップグレードを無償で実行する方法だ。

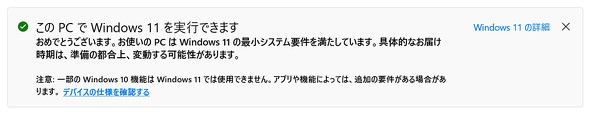

後者の無償アップグレードには3通りのアップデート方法があり、一般的なのが「Windows Update」経由でのアップグレードだろう。Windows 11が稼働可能なスペックを備えたWindows 10マシンを利用していれば、Windows Updateの画面に「このPCでWindows 11を実行できます」というメッセージが表示される。Windows 10のFeature Updateと同様に、Windows Update通してWindows 11をダウンロード、インストールできるようになる。

また、MicrosoftのWebサイトからWindows 11のインストーラをダウンロードして実行すれば、Windows Updateでアップデートイメージが「降ってくる」のを待つことなく、すぐにWindows 11へのアップグレードが可能だ。しかしこれら2つの方法は主に個人用途を前提としている。企業用途で各従業員がこれらの方法を用いてめいめい勝手にWindows 11へのアップデートを行ってしまってば、統制が取れなくなる。

Windows 11もWindows 10の「Feature Update」(機能更新プログラム)と同様に、「Windows Server Update Services」(WSUS)や「Microsoft Intune」などの仕組みを用いて、Windows 11へのアップデートの適用ポリシーを集中制御できる。一定規模以上の企業や組織の場合は、この方法を採るのが一般的だろう。この場合、従来のWindows 10のアップデート管理と同じプロセスを適用できるので、Windows 11導入のために新たな仕組みを導入する必要はないはずだ。

ここからは、Windows 11を業務で利用する場合に目を向けたい変更点や注意点を6つの点に絞って解説する。

1.アップデートライフサイクルの変更

Windows 10は、月に1回の「Quality Update」(品質更新プログラム)と、半年に1回の「Feature Update」(機能更新プログラム)によって継続的に機能がアップデートされる仕組みを採っている。Quality Updateが主にセキュリティパッチや不具合修正プログラムの適用といった比較的軽量なアップデートがメインであるのに対して、Feature Updateは大幅な機能変更を含んでいるため、その適用にかなりの時間を要することがある。企業用途においてはアップデートを実行している間の業務停滞を避けるために、適用のタイミングを慎重に見極める必要がある。

Windows 11では、このFeature Updateの頻度が半年に1回から年1回に変更された(Quality Updateは変わらず月に1回)。これは多くの企業ユーザーから「半年に1回の大型アップデートを管理するのは大変」という声がMicrosoftに寄せられたことを受けての変更だという。この点に限って言えば、Windows 10よりもWindows 11の方が管理の手間は減るかもしれない。

またMicrosoftではFeature UpdateおよびQuality Updateの軽量化に継続的に取り組んでおり、Windows 10リリース当初と2年後のFeature Update適用時間を比較すると、5分の1まで短縮されている。

2.既存アプリケーションの互換性と問題発生時の対処法

Windows 11はメジャーアップデートのため、既存のアプリケーションの動作については特に気になるところだ。

Windows 11の中核機能は基本的にはWindows 10のものを引き継いでいるため、アプリケーションの実行環境についても大きな差異はないとされている。Windows 10で正常に動作していたアプリケーションは、Windows 11でもそのまま動作すると考えられている。

アプリケーションの互換性について、Microsoftの公式見解は「Windows 10で動作しているアプリケーションは、Windows 11でも動作することをコミット(約束)する」というもの。

もし万が一アプリケーションの互換性に問題が生じた場合は、互換性に関する技術サポートを提供する「App Assure」と呼ばれるMicrosoftのテクニカルサービスへ報告を上げればいい。App Assureでの調査の結果、もしアプリケーションに問題があると判明した場合は、Windows 11に対応するための修正方法などの情報が提供される。一方、もしWindows 11の不具合が原因であると判明した場合は、App AssureからWindows 11の開発部門に対して修正を依頼するという。

3.Win 11搭載のTeamsをビジネス利用する場合の注意点

Windows 11には、標準で「Microsoft Teams」(以下、Teams)の機能が実装される。コロナ禍以降、リモートワーク環境下におけるビジネスコミュニケーションの手段としてTeamsが多用されるようになったため、Windows 11への標準搭載にメリットを見いだす企業ユーザーも多いかもしれない。しかしこの点については、若干の注意が必要だ。

Teamsには「業務向け」「家庭向け」「教育機関向け」の3種類のエディションが存在しており、Windows 11に標準搭載されるのはこれらのうち「家庭向け」のものになる。個人ユーザー間で気軽にチャットやWeb会議を行うような用途には必要十分だが、業務におけるコミュニケーション、コラボレーション基盤として利用するには、機能不足になることが考えられる。ビジネスシーンでTeamsを利用する場合には、「Microsoft 365」に含まれているものなど、別途業務用のTeamsを導入する必要がある。

4.Internet Explorerは廃止、Edgeが標準ブラウザに

長年にわたって提供されてきたブラウザ「Internet Explorer」(IE)は廃止され、「Microsoft Edge」(以下、Edge)に取って代わった。IEに関しては、2021年5月に「2022年6月15日にサポート終了」とMicrosoftからアナウンスされており、サポート終了後は同社が正式サポートするWebブラウザとしてはEdgeが唯一の存在となる。IEのサポート終了の理由について、Microsoftは「IEが開発された当時の古いWeb技術から離別し、Edgeがサポートする現代のWeb技術へフルコミットするため」と説明する。

一方、IEの利用を前提として開発された業務アプリケーションは今でも数多くの企業で利用されており、そうした用途をサポートするためにEdgeにはIEの環境を疑似的に再現する「IEモード」が搭載されている。これを使うことで、当面の間はIEの環境を必要とするアプリケーションもEdgeで利用し続けることができる。

ただしこのIEモードも未来永劫(えいごう)サポートが続くわけではないので、老朽化したIEアプリケーションは遅かれ早かれEdgeをはじめとする最新ブラウザへの対応が必要になる。現時点でMicrosoftは、IEモードのサポート期間について「少なくとも2029年までサポートする」とアナウンスしている。

5.表から消えた「Cortana」 今後はAzureの一部に

Windows 10の音声アシスタント機能「Cortana」は、Windows 11でも引き続き装備されるものの、その存在感はかなり薄まっている。Windows 10のデフォルト状態では、タスクバーに「Cortanaに話しかける」ボタンが配置されており、クリックすることでCortanaを起動できた。

しかしWindows 11ではタスクバーからこのボタンが消え、メニューをたどらなければCortanaを起動できないようになった。こうした仕様変更を見る限り、少なくともデスクトップ向けWindows OSにおけるCortanaのポジションは相対的に後退したと言えそうだ。ただしMicrosoftによれば、Cortanaの技術自体の重要性は決して低下しておらず、今後はデスクトップOSへの搭載より、「Microsoft Azure」が提供するAI(人工知能)機能の一部としての比重を増していくとのことだ。

もし業務用PCにWindows 11を適用する場合は、Cortanaに依存した業務やアプリケーションが存在しないかどうかあらかじめ洗い出した上で、もし存在する場合はユーザーやアプリケーションがCortanaの機能を迷わず呼び出せるよう何らかの工夫を新たに講じる必要があるかもしれない。

6.Amazon AppStoreで購入したAndroidアプリが動作可能に

2021年10月5日のリリース時には実装されていないが、将来のバージョンではWindows 11でAndroidアプリが実行可能になる予定だ。Microsoftストアを介して「Amazon AppStore」にアクセスし、そこから購入したAndroidアプリに限りWindows 11で動作可能になる。本稿公開時点(2021年11月)ではプレビュー版がWindows Insider Programで提供されているが、米国のユーザー向けに限定されており、日本国内のユーザーがまだ試せる状態にはない。

現段階では正式版の提供時期やその際の仕様などは明らかになっておらず、不明確な点も多いが、現時点で公開されている情報を総合すると、単なるAndroid環境のエミュレーターとしての位置付けではなく、Windows 11のUIと融合した形でAndroidアプリが実行できるようだ。

関連記事

「Windows 11」はここに注意 新たな追加要件と廃止される機能

「Windows 11」はここに注意 新たな追加要件と廃止される機能

「Windows 11」はメジャーアップデートだけに、スタートメニューのサイズを変更できないほか、タスクバーが下部に固定されるなど、「Windows 10」とは異なる点が幾つかある。新たなインストールの必須要件も加わった。 「Windows 365」の使いどころは? Azure Virtual Desktopとの違いを徹底解説

「Windows 365」の使いどころは? Azure Virtual Desktopとの違いを徹底解説

2021年8月2日から正式に提供が開始された「Windows 365」。料金体系や使用感、Azure Virtual Desktopとの違いや使い分けのポイントを解説する。 MSが「Windows 365 Cloud PC」を発表、WindowsをSaaSで利用するメリットは?

MSが「Windows 365 Cloud PC」を発表、WindowsをSaaSで利用するメリットは?

Microsoftが「Cloud PC」としてユーザーごとの月額固定料金でVDIを提供すると発表した。以前からうわさになっていたCloud PCだがその内容とは。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製品カタログや技術資料、導入事例など、IT導入の課題解決に役立つ資料を簡単に入手できます。

- リチウム電池も終了か 40年眠っていた、充電を爆速化する「古くて新しい電池」って?:866th Lap

- AIアプリ開発「Dify」って結局何がすごいの? 機能、料金、ユースケースを徹底解説

- AIに書かせたコードはどこが「危ない」? プロがガチ採点して分かったこと

- 「国家資格で食える」はもう古い? 5年分の調査で見る、AWS、セキュリティに続く“次の資格”

- ソフトバンクから8000人以上の情報漏えい、2026年版の10大脅威発表

- PC高騰、いつまで続く? IDCアナリストに聞く値上げ時代の賢いPC調達術

- 正規認証が悪用される? Microsoft 365の権限を奪う「デバイスコードフィッシング」とは

- ランサムウェア対策、何から始める? 悩める中小企業を救うIPAの"神ツール"

- 情シスはなぜ忙殺される? 時間を奪う「計画外業務」の正体と対策

- 「AI時代にSIerはいらない」 信じているのはまさかの“あの人たち”だった【調査】

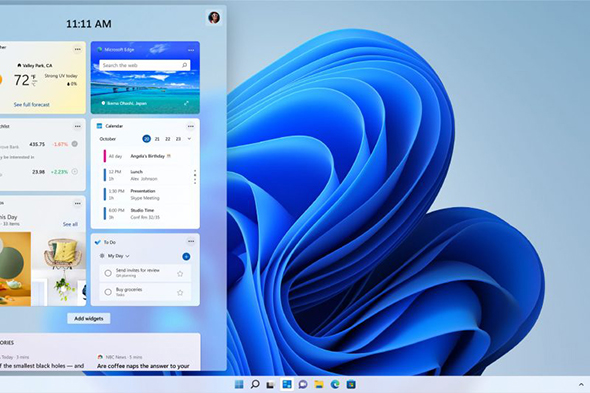

Windows 11での新しいウィジェット画面(出典:Microsoft提供の画像)

Windows 11での新しいウィジェット画面(出典:Microsoft提供の画像)