生成AIでビジネスはどう変わるのか 300社を支援したエバンジェリストが語る

「ChatGPT」などの生成AIの登場で、AIのビジネス活用が加速している。生成AIが登場する前と後では、ビジネスにおけるAI活用にどのような変化があるのか。

「ビジネスにAIを活用する際、『肝心なデータがない、データ量が不足している』『導入費用が高い、ビジネス効果が小さい』といった理由でうまくいかないことがあります」――こう話すのは、NECの秋元一郎氏(デジタルビジネスプラットフォーム ユニット AI・アナリティクス統括部 AIソリューション・サービス開発センター センター長)だ。

秋元氏はNECで長年AIの研究開発、事業化に従事し、近年はAIのソリューション化やサービス化を通じて企業のAI活用を支援している。同氏によると、生成AIの登場でビジネスにおけるAI活用は大きく変化しているという。

具体的にどのような変化があるのか。また、AIはビジネスでどのように活用されているのか。2023年8月24日に開催された「SMB Digital Forum 2023夏」に秋元氏が登壇し、「ビジネスを変えるAIの真価とは? 未来を切り開く、AIの最新動向と使い方」と題してAI活用の課題やAIの歴史の他、サントリービールと大和ハウス工業におけるAI活用の事例について語った。

生成AIで変わる企業のAI活用

講演の冒頭、秋元氏はAI活用に向けた代表的な課題として、「データのサイロ化」「投資対効果」「教育とマインド」「組織間連携」の4つを挙げた。

データのサイロ化とは、組織や部門にデータが閉じていて、有用なインサイトが導き出せずにスケールしないことを指す。実際にAIを活用してみたものの、既存システムの改修ベースでは投資対効果を生み出しにくい、データの利活用を可能とする人材の教育やマインドシフトが不十分である、データの活用目的が要約された形で共有され、重要な細部が消失する、といったこともAI活用に向けた課題としてよく聞かれる。

秋元氏によると、ChatGPTをはじめとする最新のAI活用に向けた課題は、これらとは少し異なるという。その理由を説明するために、秋元氏はまずAIの歴史を解説した。

「AIという言葉は、1950年ごろには既に存在していました。ディープラーニング、特にニューラルネットワークの初期の概念が最初に提示されたのは1950年代の終わりごろと意外に古く、1970〜1980年には多くの機械学習やニューラルネットワークに関する基盤となる研究が次々に発表されています。その後AIが飛躍的な発展を遂げた背景には、アルゴリズムの進化に加え、コンピュータの計算能力の向上や、インターネットの登場によるビッグデータの出現などがあります」(秋元氏)

秋元氏は生成AIを次のように定義する。

「これまでのAI、特に需要予測や在庫最適化のような数値解析系は、あらかじめ準備されたデータを学習し、その知識を元に予測や分類を行っていました。一方、人間のコミュニケーションには特有の語り口調やニュアンスが存在します。私たちはこれらの要素をキャッチし、過去のデータを基にして新しい内容や表現を生成することを求めます。このような能力を持つのが『生成AI』です」(秋元氏)

生成AIの中でも自然言語に着目し、テキストを生成するAIをLLM(大規模言語モデル)と呼ぶ。2022年11月に発表された「ChatGPT」はLLMの一つだ。LLMはこれまでの言語モデルと比較して大量のパラメータを持ち、学習に大量のデータを用いている点が特徴だ。

「パラメータと学習データの大規模化により、これまでは難しかった高精度の分析が可能になりました。『プロンプト』と呼ばれる自然言語による入力を与えることでさまざまなタスクに対応できるようになり、Q&Aや翻訳、返答する文章の自動生成といったことが可能になりました」(秋元氏)

LLMはその特徴から、文書作成や対話などに関する業務を支援することが期待されている。要約や翻訳業務、検索業務、質問応答業務、文章生成業務、アイデアの提案といった業務への適用が考えられる。秋元氏によると、LLMはこうした自然言語を用いた業務への適用に加え、少ないデータでAIを試験的に活用することを可能にするという。

「私は、これまでに300を超えるAIの導入事例に携わってきました。その中でうまくいかなかったケースには、『肝心なデータがない、データ量が不足している』『導入費用が高い、ビジネス効果が小さい』といった背景があることに気付きました。LLMにはあらかじめ大量のデータが用意されているため、こちらで用意するデータ量が少なくすみます。これはAIのビジネス活用のハードルが下がったということであり、大きなインパクトだと考えています」(秋元氏)

データは企業にとって重要な資産であり、データをうまく活用していくことが企業としての競争力向上につながる。秋元氏は、「この点をぜひご理解いただき、AI・データ活用のライフサイクルを通じた自社AIの育成を始めていただきたいと思います」と語った。

AIのビジネス活用事例:サントリーと大和ハウス工業

続いて秋元氏は、AIのビジネス活用事例を幾つか紹介した。

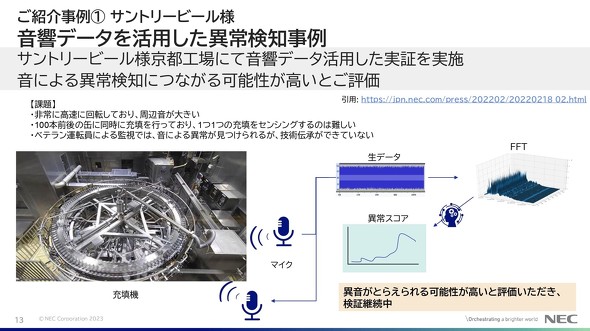

サントリービールは、工場の充填機を使って100本前後の缶に同時に充填をしており、「充填機が高速で回転し、周辺音が大きい」「一つ一つの充填をセンシングするのが難しい」「ベテラン運転員による監視では音による異常が見つけられるが、技術伝承ができない」などの課題を抱えていた。

同社の京都工場は、AIを活用した設備の異常予兆検知システム「NEC Advanced Analytics-インバリアント分析」を導入し、音響データを活用した実証実験を行った。その結果、音の分析で異常検知ができる可能性が高いとして検証を継続している。

「NEC Advanced Analytics-インバリアント分析は、振動や流量、電圧、圧力、温度といった他種多様なセンサーに対応していて、マイクで拾った音も分析できます。リアルタイムでデータを分析できる点が特徴であり、異常発生の予防はもちろん、異常発生の素早い検知が可能です」(秋元氏)

次に秋元氏は、大和ハウス工業の事例を紹介した。大和ハウス工業は、現場監督や作業員の業務効率化や安全性の向上が課題であり、特に建築現場では「業務量が多く、現場監督の負荷が高い」「なり手の少ない職種で人材確保が容易ではない」点が課題だった。

同社は、ディープランニング技術を用いた機械学習アプリケーション「RAPID機械学習」を適用した現場管理システムを導入した。安全確認や品質確認、工程確認、作業者確認の4つのユースケースで現場映像を用いた分析を実施した。その結果、担当者の負荷軽減と業務の効率化につながったという。

秋元氏によると、RAPID機械学習を適用した現場管理システムを使えば、「工事現場への侵入者や作業中の安全保護具未装着者を検知して現場監督に通知する」「現場作業者に取り付けたウェアラブルカメラから抽出したシーンを自動検出する」「現在の工程を自動判別する」「作業者の行動内容を把握して歩掛確認に活用する」といったことが可能になるという。

続いて秋元氏は、AIを用いた需要予測の事例を挙げ、需要予測についての考えを示した。

「需要予測の目的は、単に未来を予測することではありません。需要と供給の違いを数値で示し、このギャップを自動的に認識することで、リスクを可視化します。そして、この情報を基にリスクを減らすための策を事前に考え、より良い判断を下すための道具となります。NECは近年、新製品の需要予測に力を入れていて、精度の高い需要予測サービスを提供する予定です」(秋元氏)

次に秋元氏は、LLMを活用している例として、「NEC Digital Assistant」と「Meeting Assistant」を紹介した。

「NEC Digital Assistantは、比較的少ないデータ量でAIチャットbotを利用できる点が特徴です。NECではNEC Digital AssistantとNECが社内で展開している生成AIサービス『NEC Generative AI Service(NGS)』を連携させ、『Microsoft Teams』のチャットを介して気軽にNGSを利用できる仕組みを構築して全社展開しています。Meeting Assistantは、Web会議や対面型会議の対話をリアルタイムでテキスト化し、議事録作成を支援します。Meeting Assistant とNGSの機能を連携させることで、より高精度の結果を得られるように社内で実証を進めています」(秋元氏)

最後に秋元氏は、今後はデジタル推進人材の育成に貢献していきたいと語り、講演を締めくくった。

「AIをビジネスに活用するには、人材の育成が不可欠です。私たちは地域で活躍する講師を育成し、現地の企業や学生に教える現地完結型の枠組みを構築したいと考えています。今後はDX教育プログラムを展開し、人材育成に貢献していくつもりです」(秋元氏)

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製品カタログや技術資料、導入事例など、IT導入の課題解決に役立つ資料を簡単に入手できます。

- リチウムイオン電池も終了か 40年眠っていた、充電を爆速化する「古くて新しい電池」って?:866th Lap

- AIに書かせたコードはどこが「危ない」? プロがガチ採点して分かったこと

- 「国家資格で食える」はもう古い? 5年分の調査で見る、AWS、セキュリティに続く“次の資格”

- 正規認証が悪用される? Microsoft 365の権限を奪う「デバイスコードフィッシング」とは

- AIアプリ開発「Dify」って結局何がすごいの? 機能、料金、ユースケースを徹底解説

- JAつがる弘前が2カ月で「りんご在庫管理アプリ」を内製化 盗難事件を乗り越えて業務変革を成し遂げた舞台裏

- コーディング中に突然「Gemini」が暴走、これはバグか、それとも……?:843rd Lap

- AI時代にサイバーセキュリティはどう変わるか どの企業でも必要な対策のポイントとは

- 「偽人事部」からのメールに要注意 だまされやすいタイトルとは

- 自治体、大規模組織での「Google Workspace」導入、3つの課題と対策