広がるクラウド財務会計の実力

クラウド化が進む財務会計システムだが、オンプレミスとの違いや注意すべきポイントがある。クラウド環境で利用できる財務会計システムを解説する。

企業が決算処理を行うために必要となる財務会計システム。多くの企業で採用が進んでおり、一般的な税務処理だけでなく企業独自のセグメントで今の経営状況を把握し、経営判断に役立てるための重要な指標を導き出すための仕組みとしても大いに役立っている。

最近では、システムのクラウド化も進み、多くのベンダーがクラウド対応した仕組みを提供し始めている。そんなクラウドの財務会計に興味を持っている方も少なくないが、通常のオンプレミス運用との違いや注意すべきポイントはあるのだろうか。そんな疑問に応えるべく、クラウド環境で利用できる仕組みの今を詳しく見ていこう。

財務会計システムの基礎知識

財務会計システムは、売り上げや支払、経費など企業活動を行うことで発生する費用を仕訳の形で入力し、最終的に財務諸表を作成するなど決算業務を支援するための仕組みだ。ただし税務処理のための機能だけでなく、予算の予実管理や事業計画、資金繰り、管理会計など経理部門が行っている付帯業務を支援する機能も豊富に備わっており、経理部門における業務支援パッケージという位置付けといえる。

また、財務会計システムはERPにおける中核的な仕組みとしても提供されており、生産管理や在庫管理、販売管理などERPが持っているそれぞれの仕組みから最終的なデータが集まる器として機能する。財務会計システム内のデータを見ることで、企業の活動が数字の面から可視化できるようになる。

一般的には、財務会計や管理会計の機能を中心とした製品のみならず、周辺業務である支払管理や固定資産・リース資産管理、債権管理、手形管理、証憑管理などの機能が備わっているものもある。

財務会計システムにおけるトレンド

電子帳簿保存法施行規則の改正への対応

財務会計における大きなトレンドとして挙げられるのは、電子帳簿保存法におけるスキャナー保存の要件改正に関連した証憑の電子化や、仕組みとしてのクラウド化などだろう。

2015年3月に行われた電子帳簿保存法におけるスキャナー保存の要件改正では、3万円以上の領収書でもスキャナー保存が可能になるなど、スキャナー保存要件の大幅な緩和が行われた。そして2016年の改正では、従来はスキャナーの解像度や証憑書類の大きさ情報を保持しなければいけなかったものが、スキャナーの代わりにスマートフォンで領収書を撮影することが新たに認められ、それらの要件も緩和された。今回の改正にあわせて、証憑の電子化に向けた業務改善を計画している企業が増えており、多くの企業が証憑の電子化に関する申請を行うことが予想される。

ちなみに、税制改正という意味で数年前に大きな話題となった国際会計基準(IFRS)だが、今は大きなトレンドとはなっておらず、企業によっては粛々と対応を進めている状況だ。また、消費税の税率改正対応などへの対応も既にパッケージ側では対応済みのところが多く、軽減税率導入を見据えた消費税10%増税などの際には大きな混乱なく対応が進められていくだろう。

財務会計システムのクラウド化

財務会計システムに限ったことではないが、財務会計のクラウド化も大きなトレンドの1つだ。既存のパッケージベンダーがパブリックなクラウドサービスを提供するケースはもちろん、インテグレーターが既存パッケージを自社のクラウド環境に展開、パブリッククラウドとして提供するケースもある。また、最近では自社でAWSなどのIaaS基盤上にパッケージを展開するプライベートクラウドも実績が増えつつある。提供されているIaaS基盤が既存のオンプレミス環境のような使い勝手で利用できるのがその大きな理由だ。

いずれにせよ、クラウドを利用することで自前でのインフラ手配が不要になり、万一の際でもすぐに拡張できる柔軟性は大きな魅力だろう。またパブリッククラウドの場合はインフラ運用そのものも外部に委託できるため、運用も一層楽になるはずだ。

ただし、多くの企業と共通化されたマルチテナント環境で利用するパブリッククラウドは当然コスト的に安価だが、自社独自の管理項目を付け加えることは難しく、サーバのバックアップ運用なども自分たちで運用する必要がある。逆に従来のオンプレミスでの運用同様、プライベートクラウドは自社独自の項目で管理できるものの、パブリッククラウドに比べてコストがかかってくる。どちらを選択するのかは自社のスキルレベルや人的リソースを勘案した上で考えていくことになるだろう。

話題のFinTechと財務会計との関係

最近は、従来のテクノロジーを活用して既存のビジネスを劇的に変革する流れが金融業界に起こっている。よくキーワードとして話題になるのがFinTech(Financial technology、フィンテック)だ。このFinTechによって、金融機関が独占的に提供してきたサービス領域に対してITを中心としたベンチャー企業が参入し、ユーザーにとってより便利で使いやすい形のサービスが提供され始めている。具体的には、手数料や金利が大幅に抑えられた融資・決済サービス、人工知能であるAIを活用した資産運用サービス、家計簿など個人のお金に関する情報を統合管理するPFM(Personal Financial Management)などが挙げられる。

このFinTechが既存の財務会計システムとどう関係してくるのだろうか。具体的には、金融機関との連携によって従来よりも便利に、かつ迅速にサービス利用できるような仕掛け作りが進んでいる。一番分かりやすいのが、銀行が管理する銀行明細の情報をそのまま財務会計に取り込み、自動仕訳を行うような連携だろう。これは個人の会計簿ソフトでも同じような仕組みが展開されており、銀行が提供する残高照会のためのAPIを呼び出すことで、財務会計で明細を自動取り込みできるようになる。

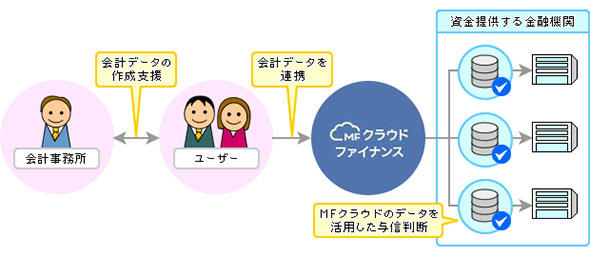

また、企業が銀行に対して融資を申し込む際の審査業務にもFinTechの技術が利用されている。APIを経由して企業側の財務会計データを銀行側に開示することで、従来は与信審査に2〜3週間かかっていたものが、わずか数日で審査を終えることができるようになるといった新しい与信モデルもFinTechならではの仕掛けだ。

他にも、給与の仕組みと連動し、企業内の仕組みからボタン1つで従業員の口座に給与支払いを行うといった金融機関連携や、請求書に対してクレジットカードの決済機能を付けることで、安価な手数料でクレジットカードから支払いでき、中小企業の資金繰りを大幅に改善してくれる仕組みも提供されている。金融機関との連携を強めていくことで、利便性向上につながるさまざまなサービスが今後も登場してくることだろう。

財務会計におけるクラウド動向

ここで、大きなトレンドとなっている財務会計のクラウド化について見ていこう。クラウド化については、パブリッククラウドとプライベートクラウドでトレンドが異なってくるが、中小・中堅企業が主に利用するパブリッククラウドの場合、多くの企業がクラウドへの移行を希望している。

もともと税理士に税務処理を委託している企業では、最初から財務会計の仕組みは外出ししており、外部に委託することに対してのハードルはさほど高くない。日々行われている税理士とのやりとりを考えると、クラウド上で情報共有しながら進めていける方が作業効率的にもいいというのが本音だ。

プライベートクラウドの場合は、従来のオンプレミス運用と実際には変わっておらず、月額費用でインフラが利用でき、融通が利く環境のなかで利用できるようになる。規模が大きくなればなるほど社内にしっかりとした経理部門があるものの、インフラ面での運用管理負担を考えると、クラウドへの移行を検討する企業は少なくない。

財務会計システムはサービス停止時間が長い?

企業でプライベートクラウド環境を構築する場合、社内にIaaS基盤を構築するよりも、AWSなど外部の事業者が提供するIaaS基盤を利用するのが一般的だ。これは、自前でIaaS基盤を構築するのが大変だという理由はもちろん、使っていない時間帯にサービスを停止することで、コストを大幅に軽減できるというメリットが得られるからだ。

外部のIaaS基盤を利用すると、月末の決算時だけスペックを増強するといった自由度が高くなる。逆に考えると、利用していない時間はインスタンスを停止させ、コストを減らすことも可能だということだ。実は、財務会計システムを利用している時間は限定的で、例えば深夜の1時から朝の7時までインスタンスを停止すると6時間、土日は完全に止めてしまえば、実は3分の1程度の時間は止めることができる。またサービスによっては、普段使っていないときのスペックをためておき、月末など負荷が集中するピーク時にそのスペックを振り分けるインスタンスタイプの契約もある。利用するタイミングが限定的な財務会計だけに、使用した分だけコストが発生するIaaS基盤との相性は抜群だ。

オンプレミスとの違いを考える

関心の高いクラウド化だが、従来の運用とは何が大きく異なってくるのだろうか。長年オンプレミスでの運用を続けてきた担当者からすると気になる部分だろう。ここでは、幾つかの視点からその運用における懸念点を列挙してみたい。

システム連携における懸念点

社内のさまざまなシステムと連携する財務会計だけに、外部との連携手段はしっかり確認しておきたい。特に請求関連を担っている販売管理システムや従業員への給与支払いを行う給与システムなどの仕組みとは連携が必要になってくるため、どう連携できるのかは要確認だ。

クラウドサービスとして提供されている財務会計システムでは、外部との連携はSOAPやREST APIなどの対応のほか、CSVによるデータ取り込みなどが可能になっているケースが一般的。販売管理側でSOAPやREST APIに対応していればいいが、古い仕組みだと対応していないものも多く、多くのケースではCSVを利用したデータ連携が中心となる。ちなみに、金融機関との連携はスクリーンスクレイピングと呼ばれる技術を用いて、銀行側の公開されているAPIとデータ連携を行っている。

CSVの場合は、手作業によるデータ投入だけでなく、EAIなどのシステム連携基盤を利用する方法などが考えられるが、手作業では時間がかかるばかりかミスも起こりやすいため、できれば自動化できるシステムが望ましい。ちなみに、製品によってはオンプレミス上のシステムに対してHTTPSにてアクセスし、クラウド上の財務会計サービスにキューイングするといった仕組みを提供しているベンダーもある。

セキュリティにおける懸念点

クラウドにおけるセキュリティが大きく懸念材料として話題になっていたひと昔前と比べて、最近ではクラウド事業者側のセキュリティに対する取り組みについての認知も広まり、以前ほど懸念されるケースは少なくなっているようだ。それでも、金融機関にある残高情報を自動取得するなど最近のFinTech関連技術については懸念点を持っている人もいるはずだ。実際には、口座番号や振り込みに必要な暗証番号などもサービス側で保持しておらず、API自体が限定的に公開されていることで、安全には配慮されている。それでもセキュリティについて懸念がある場合は、きちんとサービス事業者側に確認してもらいたい。

なお、サービスにアクセスする場合はID・パスワードを利用することになるが、部署内共用のアカウントとして利用してしまうと、誰が何をしたのか証跡管理上分からなくなってしまう。クライアント証明書などの仕組みを利用してデバイスごとの認証を厳密に行うことができればいいが、スマートフォンを含めたさまざまなデバイスからいつでもアクセスできるという利便性を考えると、共用アカウントを使わないといったルール作りを運用の中で徹底させていきたいところだ。

バックアップにおける懸念点

一般的にオンプレミスで運用している財務会計システム内のデータは、テープをはじめとした可搬性のあるメディアを利用してバックアップする。では、クラウドサービスの場合はどうバックアップするべきなのだろうか。これは利用する形態によっても異なるが、例えばインテグレーターが構築・提供しているパブリッククラウドサービスであれば、メニューとして用意されているケースが多い。クラウド事業者がマルチテナント型で提供する一般的なパブリッククラウドであれば、CSV形式でバックアップデータを取得し、自身の責任でバックアップしなければならないのが一般的だ。プライベートクラウドの場合は、運用は自分たちで行うためバックアップ自体の作業も自身の責任で行う必要があるが、AWSなどを利用する場合はスナップショットの取得を自動的にスケジューリングすることが可能だ。サービスによってはバックアップサービスを提供しているものもあるため、十分に確認する必要がある。

バックアップ同様に考えておくべきは、万一のリストア作業だろう。プライベートクラウドであれば、自社専用の環境だからこそ、任意の時間からデータを戻すことは容易だ。しかしパブリッククラウドの場合、複数のインスタンスが同時に稼働しており、インスタンスごとの版管理は厳密に行われていない。もとの環境に特定のインスタンスだけをリストアすることは、マルチテナントで動作させていることもあって難しい。リストアについては十分注意が必要だ。

なお、会計データは法律で7年間の保管義務があるが、サービス側のデータはどこまで保管してくれるのか、過年度データの取り扱いについても確認しておきたい。一度利用したサービスで契約を解消した場合でも、ログインすれば課金なしで過年度データだけはいつでも見ることが可能なサービスもある。

レスポンスに関する懸念点

月末に請求処理などが集中しがちな経理業務だけに、財務会計システムのレスポンスについても気掛かりな人もいるはずだ。特にパブリッククラウドの場合、複数の顧客が同時に利用するため、どうしても月末には多くの負荷がかかるのではないかと考えられる。この場合のレスポンスだが、実際にはサービスベンダーの力量による部分はあるものの、月末の負荷集中に向けて当然チューニングが行われており、比較的レスポンスに対して課題が出てくるケースは少ないようだ。

実際にレスポンス悪化の原因となるボトルネックは、実はネットワークよりもディスクI/Oの方が影響が大きいといわれている。IaaS基盤の上に財務会計システムを展開するような場合、SSDなど高速なストレージを用いて整備しているケースも多く、オンプレミスで運用するよりも高速な処理が可能な場合もある。もちろん、サービス接続のためのネットワークは十分に確保されていることが前提だ。

ただし、パブリッククラウドの場合は基盤側で負荷があれば自動的に拡張してくれるため、あまり手間はかかりにくい。逆に、プライベートクラウドの場合は事前にオートスケールできるインスタンスタイプを選んでおくなど、自分たちで運用する必要がある。

関連記事

「クラウド会計ソフト」シェア(2019年3月)

「クラウド会計ソフト」シェア(2019年3月)

MM総研は、個人事業主を対象に実施したWebアンケートを基に、クラウド会計ソフトの利用状況をまとめた。導入状況やベンダーシェア、クラウド会計ベンダーの今後の事業チャンスとなる出来事を一挙に公開する。 FinTechとクラウドサービスで企業会計はどう変わるのか?

FinTechとクラウドサービスで企業会計はどう変わるのか?

金融関連法制での検討本格化や、経済産業省の取り組みなどを受けて、FinTechに関する活動は活発化。Fintechは企業にどのような影響を与えるのか。 地銀を巻き込み中小企業の経営改革に乗り出すfreee、金融機関のAPI連携で何が変わるか

地銀を巻き込み中小企業の経営改革に乗り出すfreee、金融機関のAPI連携で何が変わるか

freeeが銀行API連携をきっかけに、地方中小企業の経営革新や地銀のサービス開発支援に乗り出す。サービスのOEM提供も視野に、日本中の中小企業の経営力強化や資金調達支援をITと経営支援の両面から支える。 2018年に100万ユーザー突破を目指すマネーフォワードの3方針

2018年に100万ユーザー突破を目指すマネーフォワードの3方針

中小企業がITを活用できない最大の理由は人材不足だ。今後、生産年齢人口の減少が進み、バックオフィス業務の人材確保はさらに困難になる。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製品カタログや技術資料、導入事例など、IT導入の課題解決に役立つ資料を簡単に入手できます。

- リチウム電池も終了か 40年眠っていた、充電を爆速化する「古くて新しい電池」って?:866th Lap

- AIアプリ開発「Dify」って結局何がすごいの? 機能、料金、ユースケースを徹底解説

- AIに書かせたコードはどこが「危ない」? プロがガチ採点して分かったこと

- 「国家資格で食える」はもう古い? 5年分の調査で見る、AWS、セキュリティに続く“次の資格”

- ソフトバンクから8000人以上の情報漏えい、2026年版の10大脅威発表

- PC高騰、いつまで続く? IDCアナリストに聞く値上げ時代の賢いPC調達術

- 正規認証が悪用される? Microsoft 365の権限を奪う「デバイスコードフィッシング」とは

- ランサムウェア対策、何から始める? 悩める中小企業を救うIPAの"神ツール"

- 「AI時代にSIerはいらない」 信じているのはまさかの“あの人たち”だった【調査】

- 資生堂や小田急リゾーツが不正アクセスを受ける、新電力も

図1 資金調達サービス「MFクラウドファイナンス」によるFinTechを活用した与信モデル(出典:マネーフォワード)

図1 資金調達サービス「MFクラウドファイナンス」によるFinTechを活用した与信モデル(出典:マネーフォワード)