日本がGoogleやIBMをしのぐ量子の世界 “冷却原子型”国産技術の実力

日本の分子科学研究所が単一原子レベルで世界最速の2量子ビットゲート(制御ゲート)を実現、400量子ビットを達成した。これはGoogleの世界最速動作記録を塗り替え、IBMの量子プロセッサをはるかに上回る可能性を持つという。

海外勢が先行する超電導型量子コンピュータが注目されるなか、日本の分子科学研究所が単一原子レベルで世界最速の2量子ビットゲート(制御ゲート)を実現、400量子ビットを達成した。

これはGoogleの世界最速動作記録15ナノ秒を塗り替える6.5ナノ秒を計測し、IBMの量子プロセッサをはるかに上回る1万量子ビットへの拡張に向けた可能性を持つ、冷却原子型ハードウェアによる技術的ブレークスルーだ。

有名企業が競って開発する「ゲート型量子コンピュータ」って何?

量子コンピュータは実用化に向けて歩みを早めているように見える。2019年、Googleが53量子ビットを備えた「ゲート型量子コンピュータ」により、「既存の最速スーパーコンピュータで1万年かかる計算を200秒で実行した」と発表した。

2021年7月にはIBMの27量子ビットプロセッサ搭載商用ゲート型量子コンピュータが米国、ドイツに次いで日本に設置された。さらにIBMは127量子ビットプロセッサを発表しており、2023年には1000超の量子ビットのプロセッサを実現すると宣言している。

熱気をはらんで開発競争が行われているのは、ゲート型量子コンピュータが従来のコンピュータをはるかに超える超高速な計算性能をもつ汎用(はんよう)マシンになると考えられているからだ。

「量子コンピュータ」と称するマシンとしては、本コーナーで紹介したこともある「量子アニーリング」技術を利用したD-Wave Systemsなどの商用製品や実証機がすでに開発・運用されている。これは「量子揺らぎ」と呼ばれる効果を利用して、最もエネルギーの低い安定状態を探索することで、組み合わせ最適化問題のような特定の問題への解を高速で求める目的で利用される。

ゲート型量子コンピュータは量子アニーリングと異なり、従来型コンピュータにおける動作の基本である論理ゲート(AND、NOT、ORなどの論理回路)と類似した考え方を用いながら、ビットの代わりに「量子ビット」を使うコンピュータである。基本演算の仕組みが従来に比べて複雑でもある程度対応でき、一般のコンピュータが処理の対象としているような多様な問題や対象にできていない複雑な問題について、汎用的に、超高速で解答・解決が得られるものとして期待されている。

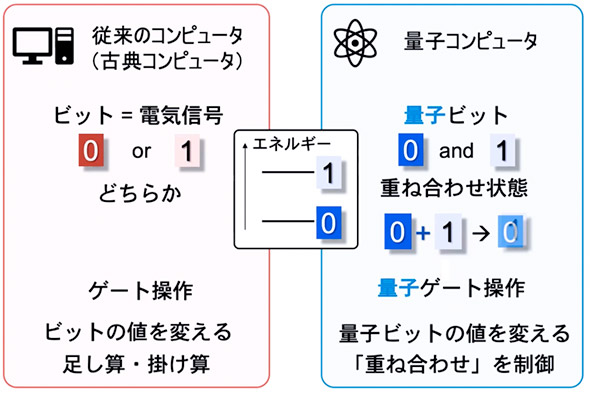

高速に計算できる理由は、「量子ビット」が「0」と「1」の2つの状態だけでなく、一定の確率で「0」になり「1」になるという量子の世界特有の「(量子力学的)重ね合わせ」状態を取るためである。量子の世界をイメージするのは難しいが、量子ビットを利用すると、「0」と「1」のどちらの値も取りながら計算できると捉えておけばよいだろう(図1)。

従来の(古典的)コンピュータで4ビットの場合なら2進数で0000〜1111までの16個の値を表せるが、一度に表せるのはそのうちの1個だけだ。ビットのパターンごとに情報を処理していくときには、16回の計算が必要になる。同じことを量子コンピュータの4量子ビットで行う場合は、それぞれの量子ビットで0と1の状態が同時にとれると考えられ、16個の値を全部一度にとれるため、1回の計算で済むとされる。

この特性を利用すると、計算回数は量子ビット数が増えれば増えるほど指数関数的に少なくなり、計算時間とハードウェアが消費する電力が劇的に低減できる。別の言い方をすれば、量子ビット数に応じてより多くのケースを並列して計算できる。そのため、素因数分解のような多項式を短時間で解くような問題に対して、従来よりもはるかに高速に答えを出力できる。これがゲート型量子コンピュータが注目される理由だ。

分子科学研究所が発表した世界最速の「2量子ビットゲート」

ゲート型量子コンピュータの計算処理では、論理ゲートに類似した量子ゲートを使う。そして、量子ゲートを2個の原子で実現し、これまでにない速度で動作させることに成功したのが、分子科学研究所の教授を務める大森賢治氏の研究チームである(2022年8月9日発表)。

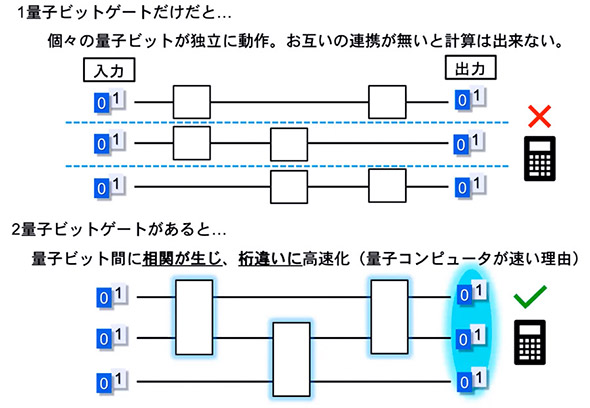

量子ゲートには、1個の量子ビットによる1量子ビットゲートと、2個の量子ビットで構成する2量子ビットゲートがある。1量子ビットゲートは1入力・1出力であって、個々の量子ビットに独立した操作をする。量子コンピュータの構成要素としては欠かせないが、たくさん量子ビットを用意しても、1量子ビットゲートだけでは、複数の量子ビットの間で連携が無いため、高速に計算できない。

2量子ビットゲートの場合は、2入力・2出力の仕組みとなる。出力する量子ビット2つの間に「量子もつれ」とよばれる特殊な関係性を持たせることができる。量子もつれは、量子もつれに関する実証実験は、2022年のノーベル物理学賞を受賞した画期的なものだ。量子もつれは2つの量子間の特殊な状態を指す。簡単に言えば、1つの量子への操作がもう1つの量子に反映されるような関係と捉えておけばよい。

2量子ビットゲートを適切に組み合わせることで、3個以上の量子ビットの間にうまく量子もつれを持たせられる(図2)。これによって、2の3乗種類の「もつれ合った3つの値の組み合わせ」を自在に使って計算できる。1000量子ビットのコンピュータが実現すれば、2の1000乗(十進法で302桁)という途方もない種類の量子もつれを自在に操作できるため、高速化に直結する。このことから大森氏は「2量子ビットゲートは量子コンピュータの劇的な高速性の源泉」と言う。

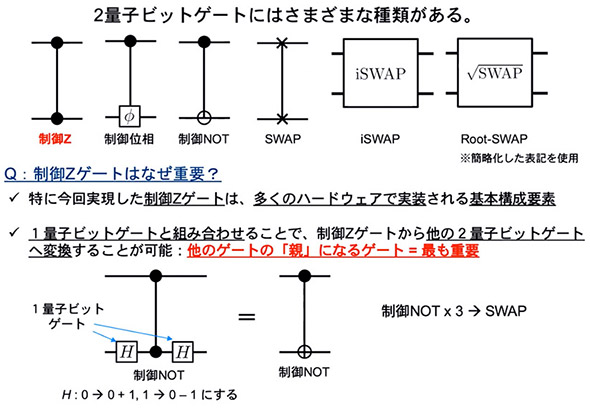

量子ゲートには多くの種類が考えられているが、今回の発表では「制御Z」ゲートと呼ばれる基本的な量子ゲートの高速動作が確認できたという。これまでの2量子ビットゲート(制御ゲート)操作の実行時間の世界記録はGoogleの15ナノ秒だったが、大森氏の研究チームの成果測定では6.5ナノ秒と半分以下に縮まった。将来はこれを1ナノ秒にまでに短縮可能という。

制御ゲートは数ある量子ゲートの中でも基本的なもので、1量子ビットゲートと組み合わせることで他の2量子ビットゲートに変換可能になる「多くの量子ゲートの“親”となる重要なもの」だと大森氏は言う。

同チームでは400量子ビットの大規模システムを達成しており、現時点で世界最大規模である。ただし大森氏は、「社会の問題に応用できる実用的な量子ビット数は1000個以上。今回の技術ではこれからどんどん量子ビット数を増やしていける。将来的には1万量子ビット以上に拡張可能と期待している」と、大きな伸びしろを見込んでいる。

今回発表の「冷却原子型」ハードウェアの利点

ゲート型量子コンピュータが発想されてからすでに数十年がたつが、なかなか実用的なものとならない大きな理由は、量子ビットの重ね合わせ状態や量子もつれの状態を作りだし、その状態を長時間維持するのが難しいことだ。そのような状態が作りだせても、熱などの外部要因によるノイズや、レーザーで操作する場合ならレーザーそのもののノイズによって、「重ね合わせ」状態が破れて量子ビットが0や1に決まってしまい、正しい結果が出なくなる。

そこで真空状態や超低温状態を作り出して安定した量子効果を長時間得られるように技術開発が進んできた。GoogleやIBM、理化学研究所などは超電導チップ(電子回路)を利用して極低温で動作する「超電導型」の量子コンピュータに挑戦している。また、常温の真空中に閉じ込めたイオンを量子ゲートとして利用する「イオントラップ型」もIonQ、Honeywell Internationalなどが開発している。

大森氏の研究チームが挑んだのはこれらとは方式が違う「冷却原子型」と呼ばれる。ほぼ絶対零度(約−273℃)に冷却した原子(量子ビットとして機能する)を微細な間隔で整列させて利用する。原子を「光ピンセット」と呼ばれる1ミクロン以下の細さに集光したレーザー光によって互いに孤立するよう配置し、極めて短い光パルスを原子に当てて操作する。今回の研究では、気体のルビジウム原子を使い、世界で初めて10ピコ秒(1000億分の1秒)だけ光る超短パルスレーザーを使用した。原子間の間隔は1〜2ミクロンだ。このような短い間隔で整列させたのも世界初だ(図4、5)。

この仕組みで上述のように2量子ビットゲートによる「制御Zゲート」の動作が6.5ナノ秒であることを検証した。現在の世界最速記録となるが、単純に速いというだけでなく、ノイズの影響を完全に避けられることも意味する。超電導型ではノイズによるエラー発生が避けられず、エラー訂正が重要になるが、ノイズの時間スケールはおおむね1マイクロ秒(100万分の1秒)よりも遅いため、量子ゲートの動作速度がそれよりも早ければノイズによる計算精度の劣化を完全に避けられる。6.5ナノ秒の動作はノイズの影響なく実用的な精度が得られる十分なスピードだ。

冷却原子型は、レーザーなどの技術進歩によって2016年以降に量子コンピュータの有力候補とみられるようになった。超電導型やイオントラップ型の開発が先行しているが、大森氏はそれらはおよそ100〜1000量子ビット程度で頭打ちになると予想している。1万量子ビットまで拡張可能と考えられる冷却原子型は大規模化で抜きん出ることができそうだ。また、量子ビットが動作するのに必要な「量子の波としての性質」が超電導型よりも6桁以上も長く続くという特徴もあると言い、ノイズの影響が避けられるだけの動作速度が実証されてもいる。

大森氏は「実験システムは今のところ数メートル四方のサイズだが、10〜20年後には量子コンピュータを持ち運び可能なサイズにパッケージ化し、規格化して大量生産が可能なものにしていきたい。現在、内閣府/JSTムーンショット型研究開発事業でもプロジェクトマネジャーとして汎用量子コンピュータ研究開発を推進しており、実用化に向けてまい進していきたい」と抱負を語った。

海外勢に大きく先を越された感のある日本の量子コンピュータ開発だが、この研究開発は先行技術を追い抜く大きな可能性をもっているといえるだろう。

関連記事

汎用CPUの1800倍、近似アルゴリズム特化の「CMOSアニーリング」とは?

汎用CPUの1800倍、近似アルゴリズム特化の「CMOSアニーリング」とは?

組み合せ最適化問題を従来の1800倍のエネルギー効率で計算可能な新型半導体コンピュータが登場した。汎用CPUとの違いを徹底解説。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製品カタログや技術資料、導入事例など、IT導入の課題解決に役立つ資料を簡単に入手できます。

- リチウムイオン電池も終了か 40年眠っていた、充電を爆速化する「古くて新しい電池」って?:866th Lap

- 高齢化率3割超なのに「オンライン予約6割」を実現 豊岡市が注目した“費用対効果以外”の評価軸

- AIに書かせたコードはどこが「危ない」? プロがガチ採点して分かったこと

- 「データ分析をAIに丸投げ」はまだ早い? 現場が答えた賢いAIサービスの使い分け

- 石井食品、脱AS/400への「4つの戦略」 30年の安定稼働を捨てたレガシー刷新の記録

- PC高騰、いつまで続く? IDCアナリストに聞く値上げ時代の賢いPC調達術

- AIアプリ開発「Dify」って結局何がすごいの? 機能、料金、ユースケースを徹底解説

- 「バックアップないけど復旧して」 情シスを“便利屋”として使い倒す現場の実態

- IT資格支援を「渋る」大企業と「広げる」中小企業 なぜ大手は支援に慎重になったのか?

- 暴かれた「Windows」プロダクトキー生成の秘密:724th Lap

図1 従来のコンピュータのゲート操作と、量子コンピュータの量子ゲート操作のイメージ(出典:分子科学研究所大森グループ富田隆文特任助教の資料)

図1 従来のコンピュータのゲート操作と、量子コンピュータの量子ゲート操作のイメージ(出典:分子科学研究所大森グループ富田隆文特任助教の資料)

図4 量子ビットに対応するルビジウム原子を微細間隔で整列(出典:分子科学研究所大森グループ富田隆文特任助教の資料)

図4 量子ビットに対応するルビジウム原子を微細間隔で整列(出典:分子科学研究所大森グループ富田隆文特任助教の資料) 図5 超短パルスレーザーで2量子ビットゲートを実行(出典:分子科学研究所大森グループ富田隆文特任助教の資料)

図5 超短パルスレーザーで2量子ビットゲートを実行(出典:分子科学研究所大森グループ富田隆文特任助教の資料)