急ピッチで進む電帳法対応 一番人気の経費精算スタイルは?【読者調査】:経費精算システムの利用状況(2024年)/前編

法規制、コロナ禍などによる環境変化は経費精算に大きな影響を与えた。企業の法令対応状況はもちろん、環境変化が経費精算運用にどのような変化をもたらしたのかを考察する。

2022年1月に改正された「電子帳簿保存法」(以下、改正電帳法)や、2023年10月施行の「適格請求書等保存方式」(以下、インボイス制度)、2019〜2022年のコロナ禍による働き方の変化など、さまざまな環境変化は経費精算の在り方に大きな影響を与えた。

そこでキーマンズネットは「経費精算システムの利用状況に関する調査」(実施期間:2024年1月25日〜2月8日、回答件数:291件))を実施した。前編となる本稿は、企業の法令対応状況はもちろん、環境変化が経費精算にどのような変化をもたらしたのかを考察していく。

電帳法、インボイス制度の一番人気の対応方法

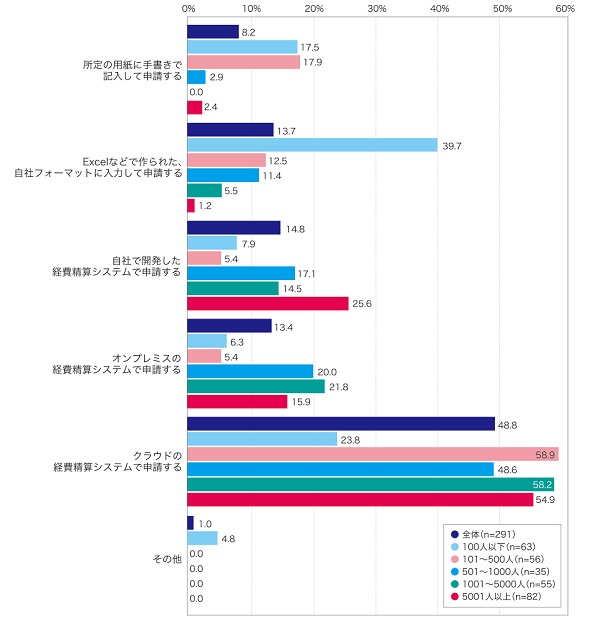

はじめに自社の経費精算方法を聞いたところ「クラウドの経費精算システムで申請する」(48.8%)、「自社で開発した経費精算システムで申請する」(14.8%)、「Excelなどで作られた、自社フォーマットに入力して申請する」(13.7%)と続いた(図1)。全体では自社開発を含む77.0%が経費精算システムを利用しており、そのうち6割超がクラウド型を選択していた。

2022年9月に実施した前回調査と比較すると、経費精算システムの利用率が10.7ポイント増加する中で、クラウド利用は17.5ポイントと急増した。その一方で自社開発は5.4ポイント、オンプレミスは1.5ポイント減少した。

改正電帳法による帳簿書類の電子化規程の影響や、対応できなかった企業への宥恕(ゆうじょ)措置が2023年12月に終了したこともあり、システム導入企業が急増しているようだ。しかし企業規模別に見ると、100人以下の中小企業のみ導入率が38.1%と過半数に至らず、従業員数に比例して経費精算システムの導入率が高くなった。

今回の改正電帳法による影響の一つに、受領した領収書の形態により保存要件が異なる点が挙げられる。そこで、領収書の運用状況を聞いたところ「電子データのみを提出している」(28.5%)、「状況に応じて領収書の原本と電子データのいずれかを提出している」(26.8%)、「領収書の原本のみを提出している」(21.6%)となった(図2)。

2022年9月の前回調査と比較したところ、「領収書の原本のみ」や「領収書の原本と電子データの両方」を提出する割合がそれぞれ14.5ポイント、9.2ポイントと減少し、「領収書の電子データのみ」や「状況に応じて領収書の原本と電子データのいずれか」を提出する割合が11.2ポイント、12.9ポイントと増加した。

約1年半で電子データを取り扱う割合が61.0%から75.9%へと14.9ポイント急増し、領収書の電子化が進んでいるのが分かる。また、紙の領収書も従業員にスキャンして提出させることで電子データと同じ運用が可能になるため、領収書の受領形態にかかわらず電子データに一本化することで効率化を図る企業が増えている。

1年半で改正電帳法への対応企業は倍増 中小企業でも対応進む

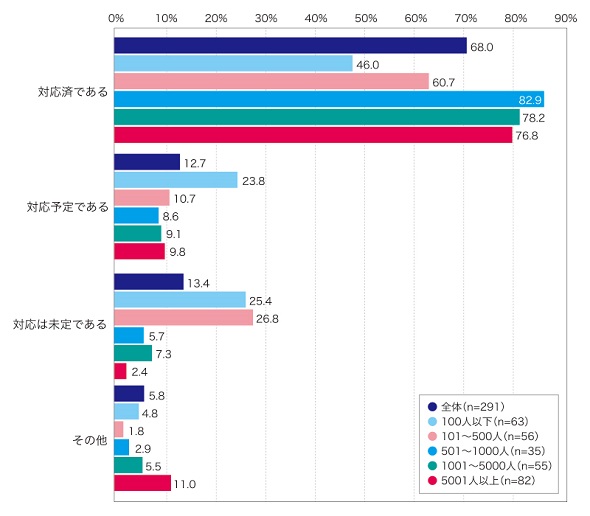

企業における経費精算システムの導入増加や領収書の電子データ運用が進む背景に、改正電帳法への対応がある。前回調査では34.1%に留まった改正電帳法に対応済みの企業は、今回68.0%と約1年半で倍増した。「対応予定である」(12.7%)を含めると8割が対応を見据えていた(図3)。

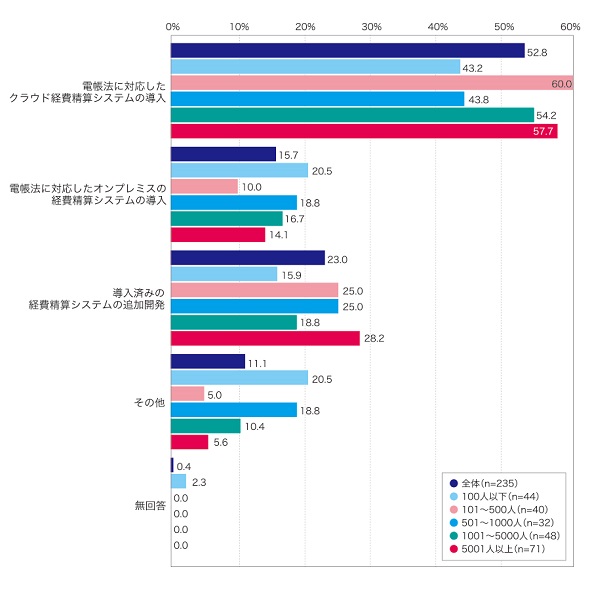

具体的には、9割が経費精算システムの導入で対応すると回答した。内訳を見ると「電帳法に対応したクラウド経費精算システムの導入」(52.8%)が過半数で、次いで「導入済みの経費精算システムの追加開発」(23.0%)、「電帳法に対応したオンプレミスの経費精算システムの導入」(15.7%)と続き、改正電帳法への対応を背景にクラウド型の経費精算システム利用が増加したことが見て取れる(図4)。

クラウドニーズが高まった理由として「電子データの保存場所を安価かつ大容量に確保できる」ことや、「社内外問わず申請や閲覧、共有が可能となる利便性の大きさ」「保存データの訂正・削除が難しいことによる真実性の確保」「バックアップ面でのメリット」などが考えられる。

また、ここでも100人以下の中小企業における対応の遅れが見られるが、「対応予定」を含めると7割が対応を見据えており、急ピッチで整備が進められている。

7人に1人が電帳法への対応「未定」と回答 背景には2つの課題

経費精算における改正電帳法対応について、全体では13.8%と約7人に1人、500人以下の中堅・中小企業に絞ると約4人に1人が「未定」としている。その背景をフリーコメントに寄せられた意見を基に整理したところ、2つの課題が見えてきた。

1つ目は、法対応に予算を割けないという理由だ。これはシステム導入にかかる予算だけではなく「自社にあったシステム設計に割く人員がいない」や「経理のマンパワー」に見られるような人的工数の不足も含まれる。

このような状況下では「『Microsoft Excel』マクロにて最低限の操作で決まった形式で保存する仕組みにて対応」や「現在のところシステムは導入しないで、サーバの共有フォルダに担当者が登録し、電子データは送るようにしている」など、既存ツールでの代用や担当者の運用に頼る形で何とか対応しているケースも多い。

このような事態に陥る根本にあるのが、2つ目に挙がった決裁者の理解が得られないという理由だ。「経営者が無関心」や「組織内で電帳法に対応するという意思が無い」「導入コストに理解が得られない」のように、指揮をとるべき経営層の理解不足や方針の曖昧さが元凶となり、対応が遅れているといった声が多く挙げられた。

ただし言うまでもなく、電帳法は所得税・法人税の保存義務者が対象であり、全ての企業や個人事業主が対象となる法律である。また、対応不足や不正があった場合、10%の重加算税加算や100万円以下の罰金、青色申告取り消し処分などの処罰が科される可能性もあり、未対応であるということは経営リスクと認識すべきだろう。まずは正しく認知した上で対応優先順位を高め、早急な対応を実施する必要がある。

関連記事

経費精算システムの利用状況(2022年)/前編

経費精算システムの利用状況(2022年)/前編

キーマンズネットは「経費精算システムの利用状況」に関する調査を実施した。前編となる本稿では、経費申請時の「領収書の形態」や「精算方法」「電子帳簿保存法への対応状況」などを紹介する。 経費精算システムの利用状況(2022年)/後編

経費精算システムの利用状況(2022年)/後編

キーマンズネットは「経費精算システムの利用状況」に関する調査を実施した。後編となる本稿は、現在運用している経費精算手続きに対する「満足度」や「システムの重視ポイント」「今後経費精算システムに期待すること」を紹介する。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製品カタログや技術資料、導入事例など、IT導入の課題解決に役立つ資料を簡単に入手できます。

- AIに書かせたコードはどこが「危ない」? プロがガチ採点して分かったこと

- リチウム電池も終了か 40年眠っていた、充電を爆速化する「古くて新しい電池」って?:866th Lap

- 「国家資格で食える」はもう古い? 5年分の調査で見る、AWS、セキュリティに続く“次の資格”

- 正規認証が悪用される? Microsoft 365の権限を奪う「デバイスコードフィッシング」とは

- AIアプリ開発「Dify」って結局何がすごいの? 機能、料金、ユースケースを徹底解説

- 極悪なウソつきはGeminiかGPTか? 4つのAIモデルをガチ対戦させてみた結果:865th Lap

- 生成AIで業務時間を8割減 NECビジネスインテリジェンスは法務業務をどう変えた?

- 33万台の調査から見えた"買い"のHDDはどれ? 「故障ゼロ」の優秀4モデルと共通点

- 「OneDrive」新設定の"死角"とは? 「Microsoft 365」直近3カ月のアプデ総括

- 実はあった、非対応PCに「Windows 11」をインストールする幻のチート技:816th Lap