Zoom WorkplaceのAI Companionをフル活用すると何ができる? 潜入取材で分かったこと

Zoom AI Companionは、Zoomの各種アプリを横断して機能するAIアシスタントだ。あらゆる業務シーンに溶け込み、生産性を高める次世代AIアシスタントの実力とは。

Zoom Workplaceは、ミーティングやチームチャット、カレンダー、ドキュメント、ホワイトボード、Phone(電話)など、オフィスワークに必要な機能を網羅したプラットフォームだ。その全てのアプリケーションに組み込まれているのが、AIアシスタント「Zoom AI Companion」だ。

「Zoom AI Companionはフェデレーテッドモデルなので、Zoomが開発した独自AIの他に、OpenAIなどサードパーティーによる生成AIとも連携しています」とZVC JAPANの安田真人氏(技術営業部シニアソリューションズエンジニア)は説明する。

Zoom AI Companionを利用するには、各アプリに表示されるAI機能を表すきらきらマーク(Sparkle)をクリックし、自然言語で質問すれば、AIが即座に回答する。Zoom Meetingsを主に利用しているユーザーにとっても、情報の把握や整理、共有がしやすくなる便利な機能を備えている。有償版ユーザーには追加料金なしで提供されるため、Zoomユーザーにとってはうれしいポイントが多い。では、具体的にどのような場面で活用できるのか。

日常業務をサポートするZoom AI Companion、4つの活用法

Zoom Workplaceを提供するZVC JAPANは、2024年10月に丸の内に新オフィスを開設した。これまでシェアオフィスを利用していた同社にとって、日本初の自社オフィスとなる。

「自社オフィス開設によって、より日本市場にコミットメントをしていくという決意表明を示すことができました」と安田氏は語る。

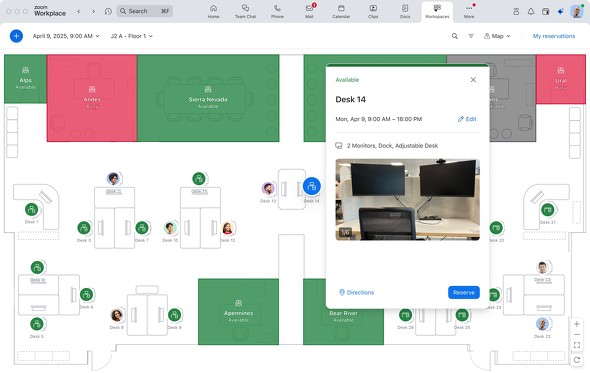

新オフィスでは、広々としたワークスペースと共有キッチンを備えた「コミュニティーハブ」や、「Zoom Rooms」を設置した複数の会議室を配置。注目すべきは「Experience Hub Tokyo」と名付けられたデモスペースだ。大型タッチスクリーンを設置したこの空間では、Zoomの最新テクノロジーを体験できる。

今回、最新環境でZoomのAIサービス「Zoom AI Companion」のデモを見学する機会を得た。

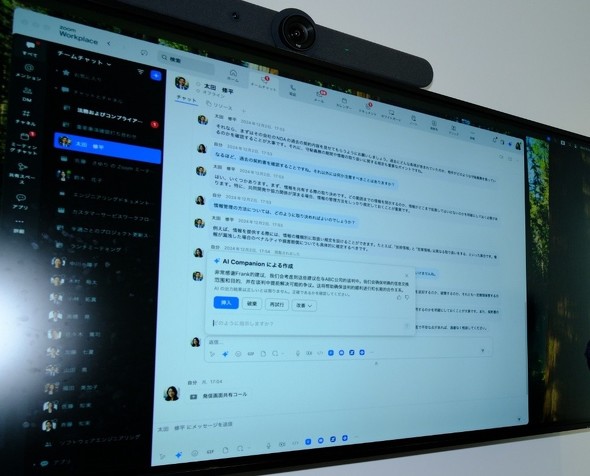

チームチャットで情報の整理と共有

チームチャットでは、長いスレッドの内容を要約する機能が便利だ。「特定の相手と何を話していたか思い出せない」という場面でも、AI Companionが内容を数行程度のサマリーにまとめる。過去のメッセージを一つ一つ読み返す必要がなく、会話の流れや決定事項を即座に把握できる。

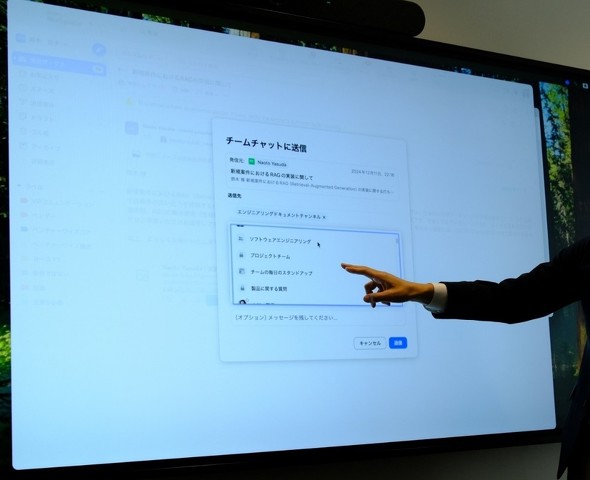

メッセージ作成も効率化される。AI Companionが会話の流れを考慮した返信を作成し、「フランクに直して」などとトーンの変更も指示できる。「Zoom AI Companionに下書きを作らせて、ぱっと読んで、ちょっと直すだけで送れるので、返信にかかる時間を減らせます」と安田氏。また、メールで受信した内容をチャットに連携し、関係者とレビューや共有を行うことも可能だ。これにより、従来のように関係者をCcに追加する運用が不要になり、メールとチャットを行き来する手間も省ける。

また、チームチャット内には「共有スペース」というプロジェクト単位のチャネルグループを作成可能だ。一時的なプロジェクト用に作成したチャットスペースで、効率的に情報を管理できる。チャット内にホワイトボードやドキュメントをタブとして埋め込めるため、アプリを切り替える手間なく作業を進められる点もメリットだ。

ミーティング効率化とリアルタイム要約

Zoom ミーティングでZoom AI Companionを有効にすると、会話内容をリアルタイムで要約できる。ミーティングに遅れて参加した人は、これまでの議論内容を即座に把握可能だ。また、「自分の名前は出ていた?」などとZoom AI Companionに質問でき、途中からでもスムーズに内容をキャッチアップできる。

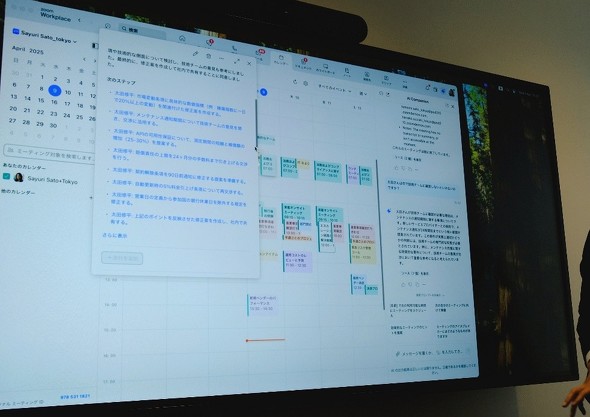

ミーティングのスケジュール設定も簡素化される。チームチャット内でAI Companionが会議の意図を検出すると、「会議をスケジュール」ボタンが自動表示される。クリックするだけで参加者のカレンダーを確認し、全員が参加可能な時間帯を提案。Googleカレンダーなどを立ち上げて時間調整する手間が省ける。

また、カレンダーとミーティングを連携させれば、終了した会議の内容のサマリーをカレンダーで確認できる。自分が参加していないミーティングでも、どのような議論があったのかを大まかに把握できる点は大きなメリットだ。

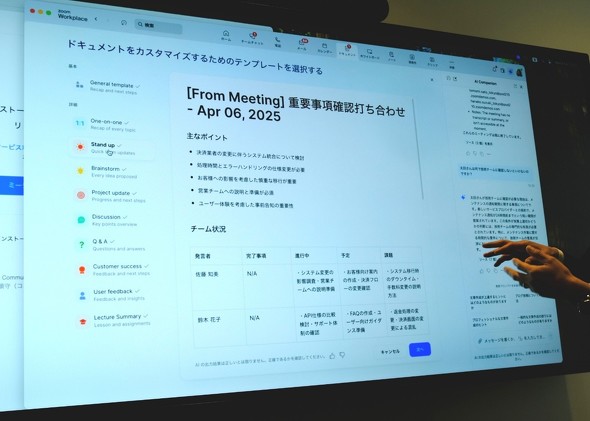

ドキュメント作成もサポート

ドキュメント機能では、議事録や提案書、報告書をさまざまな形式で作成、共同編集できる。プロジェクトテンプレートを使用してアクション項目の進捗(しんちょく)を追跡したり、タイムラインやカンバンボード形式で状況を可視化したりすることも可能だ。

ドキュメントを作成する際、「/」コマンドでZoom AI Companionメニューを表示し、要約やブレインストーミングなどの機能を選択できる。さらに、表や「YouTube」動画なども埋め込め、多様なコンテンツを一つのドキュメントにまとめられる。

ドキュメント作成中に議論が必要になった場合は、「ドキュメントからミーティング」ボタンを押せば、即座にミーティングを設定できる。これにより、「まずミーティングを設定し、それから資料を添付したりURLを貼り付けたりする」といった手間が省ける。情報共有からディスカッション、そして決定事項の記録までをシームレスに実施できることがポイントだ。

電話にも文字起こし機能

「Zoom Phone」を使っている場合は、Zoom AI Companionが通話後の要約や、ボイスメールとして録音された音声の文字起こし、タスクの抽出などをサポートする。移動中や電車内では、留守番電話の音声を聞くより文字で読んだ方が確認しやすく、折り返して用件を聞き直す手間も省ける。

なお現在日本で提供しているβ版では、通話内容の文字起こしから事前に登録したキーワードを自動的に抽出して、ラベル(「見積書」など)付けしてくれる機能も開発中だ。

ミーティングやZoom Phoneでの文字起こしの正確さは気になるところだが、「かなり精度が高い」と安田氏は太鼓判を押す。第三者評価機関TestDevLabによる調査では、Zoomの文字起こしの単語エラー率は7.40%と最も低く、競合製品の「Webex」(10.16%)や「Microsoft Teams」(11.54%)より優れているという結果も出ている。

あらゆるアプリに寄り添う

Zoom AI Companionの最大の特徴は、他の企業が提供するAIソリューションと一線を画す、全てのアプリに統合されたアクセシビリティーにある。チャットbot型のインタフェースでユーザーが意識的に起動して自然言語で質問するのではなく、Zoom AI Companionはワークフローに自然に溶け込む設計思想が徹底されている。

サイドパネルを表示して自然言語で質問することも、カレンダーの予定内のアイコンをクリックして会議内容を要約することも可能だ。常にワークスペースのあらゆる場所に存在し、すぐアクセスできる点が画期的だという。

「Zoom Workplaceの各アプリのいろいろな場所にZoom AI Companionがいて、ユーザーに寄り添って業務をサポートしてくれるイメージです」(安田氏)

Zoom AI Companionの機能は全てZoom Workplaceの料金に含まれており、有償ライセンスを購入すれば追加費用なしで利用できる。企業のポリシーに合わせて、全社一斉導入ではなく、部門単位での段階的な導入も可能だ。このフレキシブルな導入オプションにより、企業は自社のペースでAIツールの効果を実感しながら展開できる。

「日本市場は優先順位が高い」

Zoomにとって、日本は北米とヨーロッパに次ぐTier-1市場と位置付けられている。日本語対応については最優先で進められており、現在、Zoom Workplaceのほぼ全てのツールが日本語化されている。単なる市場としてだけでなく、テクノロジーの先進性と企業のデジタル変革への意欲を高く評価している様子がうかがえる。

今後もZoom AI Companionの機能拡充は続く。5月には、ミーティングアジェンダの自動生成やリアルタイムのライブノート機能が登場する予定だ(日本語対応は追って展開予定) 。安田氏は、開発中近日リリース予定のユニークな機能として「ボイスレコーダー」を挙げた。スマートフォンのZoomアプリから会議室にマイクを置いて対面ミーティングを録音するだけで、AI Companionが文字起こしとサマリーを作成する機能だ。Zoomミーティングを起動しなくても、対面の会議の内容を効率的に記録できるようになる。

単なる便利なツールを超え、ワークスタイル全体を変革するプラットフォームへと進化しているZoom Workplace。いつでも、どこでも、全ての業務場面でAIが寄り添い支援する――それがZoomの描く未来の働き方だ。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製品カタログや技術資料、導入事例など、IT導入の課題解決に役立つ資料を簡単に入手できます。

- リチウムイオン電池も終了か 40年眠っていた、充電を爆速化する「古くて新しい電池」って?:866th Lap

- AIに書かせたコードはどこが「危ない」? プロがガチ採点して分かったこと

- IT資格支援を「渋る」大企業と「広げる」中小企業 なぜ大手は支援に慎重になったのか?

- 「データ分析をAIに丸投げ」はまだ早い? 現場が答えた賢いAIサービスの使い分け

- 「偽人事部」からのメールに要注意 だまされやすいタイトルとは

- PC高騰、いつまで続く? IDCアナリストに聞く値上げ時代の賢いPC調達術

- AIアプリ開発「Dify」って結局何がすごいの? 機能、料金、ユースケースを徹底解説

- 「AWS認定」「登録セキスぺ」に並ぶ新定番 受験者急増のIT資格と納得の理由

- 「国家資格で食える」はもう古い? 5年分の調査で見る、AWS、セキュリティに続く“次の資格”

- 高齢化率3割超なのに「オンライン予約6割」を実現 豊岡市が注目した“費用対効果以外”の評価軸

大画面タッチパネルでデモ

大画面タッチパネルでデモ ZVC JAPAN株式会社の安田真人氏

ZVC JAPAN株式会社の安田真人氏