標的型攻撃対策や不適切な社員の内偵、URLフィルタリングツール:IT導入完全ガイド(1/5 ページ)

従業員と社内システムを外部の脅威から守るには? 不適切な社員の行動を制御するには? URLフィルタリング最新動向を解説する。

Webサイトを閲覧したら知らぬ間にウイルスに感染した。そんなケースが近年ひときわ増加中だ。Web利用ポリシーを作成して従業員のWeb閲覧を制限しても、改ざんされた正規サイトへの接続は防ぎようがなく、また実際のWeb利用状況の確認の方法がなければポリシー順守状況も分からない。

情報漏えいを起こさないためにも、従業員の業務以外の利用を制限するためにも、Web利用をコントロールできる仕組みが必要だ。URLフィルタリングは従業員と社内システムを外部の脅威から守り、かつポリシー順守を徹底するために重要なツールだ。最近では標的型攻撃への対応機能やモバイルデバイス対応機能も搭載され、セキュリティツールとしての性格を濃厚にしている。

今回は、イマどきのURLフィルタリングツールの活用法を中心に解説し、選び方のポイントを考えてみよう。

Webサイト閲覧によるウイルス遭遇の増加が止まらない

URLフィルタリング(Webフィルタリングともいう)ツールは、不適切な外部Webサイトにアクセスしないようにするためのツールだ。企業ユースにおいては「業務外のWeb閲覧をしない」ことと「ウイルス感染やフィッシング詐欺などのリスクがあるサイトにアクセスしない」ことの2つが主な利用目的だ。

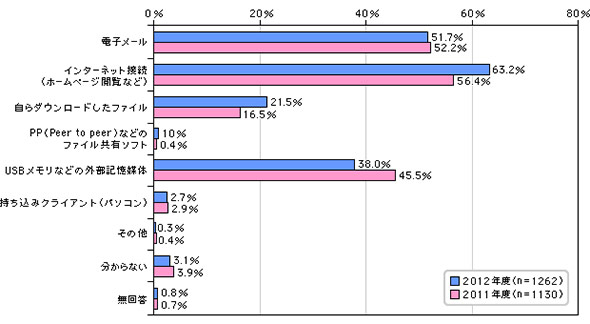

特に今注目されるのは、社内ネットワークへのウイルス侵入のきっかけとなる高リスクなWebサイトへのアクセスを止めることだ。図1に示すのは、IPAが発表した2012年度のウイルス侵入経路の統計調査結果だが、電子メールやUSBメモリ経由の侵入よりもWeb閲覧による侵入ケースが、近年急速に増加している。

警察庁は2014年上半期でオンラインバンキングの不正送金被害が約18億円にのぼると発表しているが、その主な手口はPCをウイルスに感染させ、パスワードなどを窃取することだ。感染経路の多くは不正Webサイトあるいは改ざんWebサイトであると考えられる。

明らかに怪しいサイトを目利きする程度のITリテラシーは多くの従業員が備えていると思われるが、改ざんサイトはユーザー自身が気付きようがない。管理者やユーザーの自助努力では取り除けないWeb利用のリスクを、自動的に軽減するのがURLフィルタリングツールの大きな役割だ。

脅威の侵入を防ぐという意味では、アンチウイルスやIPSなどのセキュリティツールと異なる効果を発揮し、併用して多重防護することでWeb利用の安全性が高まる。

そもそも「URLフィルタリング」って何?

URLフィルタリングツールの効用は「アクセスしてよいWebページだけにアクセスできる」ことだといえる。ウイルス配布サイトや標的型攻撃で使われるリモート操作用C&Cサーバなどを「ブラックリスト」として、リストアップされたサイトへのアクセスを禁止するのはもちろん、高リスクと考えられるサイト、明らかに業務と無関係のサイトへのアクセスを制限できる。

基本的には、次のような仕組みと機能を備える。

- Webをクローリングしてコンテンツをカテゴリ分けしてデータベース化する

- 不正サイトなどの「ブラックリスト」を作成し、リスト内のサイトへのアクセスを禁止する

- 高リスク、または業務に不必要と考えられるサイトへのアクセスを制限する(ユーザーの判断で一時的に制限を解除可能にする「グレーリスト」運用ともいう)

- 業務上不必要と考えられるカテゴリに属するサイトやページ(悪性ではなくても)へのアクセスを制限する

- Webアクセスのログを取得し、解析可能にする

こうした仕組みと機能を見て分かるように、不正サイト/高リスクサイトへのアクセスを制限するだけでなく、業務の効率を下げるような不必要なWebアクセスを制限し、業務効率に寄与することが大きな導入メリットだ。

管理者にとっては、Web利用状況を常時監視して利用改善を指導するといった負担が軽減することになり、エンドユーザーにとってはウイルス感染をはじめとするセキュリティ面やコンプライアンス面での余計な心配をせずに、企業ポリシーの枠内で自由にWebを利用できて業務効率が上がるメリットがある。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製品カタログや技術資料、導入事例など、IT導入の課題解決に役立つ資料を簡単に入手できます。

- リチウム電池も終了か 40年眠っていた、充電を爆速化する「古くて新しい電池」って?:866th Lap

- AIアプリ開発「Dify」って結局何がすごいの? 機能、料金、ユースケースを徹底解説

- AIに書かせたコードはどこが「危ない」? プロがガチ採点して分かったこと

- 「国家資格で食える」はもう古い? 5年分の調査で見る、AWS、セキュリティに続く“次の資格”

- ソフトバンクから8000人以上の情報漏えい、2026年版の10大脅威発表

- PC高騰、いつまで続く? IDCアナリストに聞く値上げ時代の賢いPC調達術

- 正規認証が悪用される? Microsoft 365の権限を奪う「デバイスコードフィッシング」とは

- ランサムウェア対策、何から始める? 悩める中小企業を救うIPAの"神ツール"

- 「AI時代にSIerはいらない」 信じているのはまさかの“あの人たち”だった【調査】

- 資生堂や小田急リゾーツが不正アクセスを受ける、新電力も

図1 コンピュータウイルスの侵入経路(2011年度調査結果との比較)(出典:IPA「2013年度情報セキュリティ事象被害状況調査」)

図1 コンピュータウイルスの侵入経路(2011年度調査結果との比較)(出典:IPA「2013年度情報セキュリティ事象被害状況調査」)