WebRTCなど新たな動きにも注目、遠隔会議最新事情

映像と音声によって遠隔地同士を結び、打ち合せや会議を可能にする遠隔会議システム。新たな規格「WebRTC」など、遠隔会議の最新事情について徹底解説する。

映像と音声によって遠隔地同士を結び、打ち合せや会議を可能にする遠隔会議システム。専用端末を利用したビデオ会議(テレビ会議)やPCを利用したWeb会議、音声のみの音声会議など、遠隔コミュニケーションの手段は幾つかの方法があることはご存じの人も多いはずだ。今回は、遠隔会議の最新事情について紹介してみたい。

遠隔会議におけるベンダーの動き

現在、遠隔会議を提供するベンダーは数多く存在しているが、多地点接続装置であるMCUをどう扱っていくのかを軸に、大きく3つの動きがある。

まず1つは、専用ハードウェアとしてのMCUを中心に、専用端末やクライアントソフト、Webブラウザなどさまざまな環境からアクセスできる仕組みを提供する動きだ。当然ながら、専用MCUを自社で保有しているベンダーがその中心になる。

次に挙げられるのが、MCUの機能を仮想化されたソフトウェアとしてクラウドサービスを展開し、あらゆる環境からアクセスできるような仕組みを提供しているベンダー。主にはWeb会議を提供するベンダーにこの動きが多いものの、中には専用端末を提供するベンダーでありながら専用ハードウェアのMCU提供をやめ、クラウドサービスに絞ってMCU提供する戦略を採用するところもある。そして最後に、両者の動きをにらみながらサービス提供しているベンダーだ。

基本的には、遠隔会議に利用される標準プロトコルのH.323やSIPなどに対応することで、異なるベンダー同士の遠隔会議ツールを連携させられる。これらのプロトコルに最近話題となっている「WebRTC」やビジネスシーンで幅広く利用されているMicrosoft Lyncなどの環境を加えることで、より使いやすい遠隔会議基盤を構築できる。

これらのプロトコルが1つのものに統合されることはないと考えられるが、各プロトコルに対応したクライアント環境をMCUが集約、翻訳し、上手に制御していくことが、これからの大きな流れになるだろう。

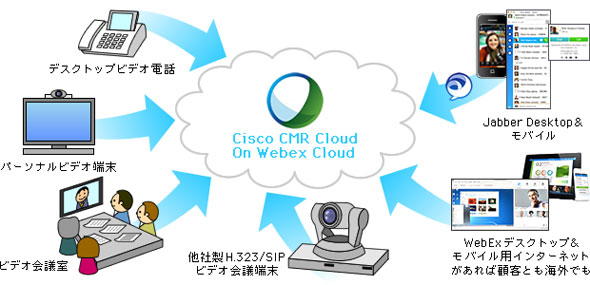

例えば、シスコシステムズでは「Cisco Collaboration Meeting Rooms(CMR)Cloud」と呼ばれるクラウドサービスを展開しており、同社のWeb会議システム「WebEx」を中心に、H.323やSIP対応の専用端末やMicrosoft Lyncとの連携がクラウド上で実現できる。あらゆるものをクラウド上で柔軟に連携させる時代がもうやってきているのだ。

ここで、遠隔会議に関する最新動向について見ていこう。これまでとはコンセプトが異なるデバイスの話題や注目の規格「WebRTC」など、新たな技術動向について紹介する。

続々登場する、新たなコンセプトのデバイス

遠隔コミュニケーションを実現するためには、PCを含めた何らかのデバイスが必要になるが、最近ではこれまでとは異なるアプローチのデバイスも登場しつつある。

例えば、ポリコムジャパンが提供するのが、音声会議を中心にしたデバイスにWebカメラや資料共有のためのボックスを拡張していく小規模ミーティングスペース用の専用端末(図2)だ。映像や資料共有の機能を持たない音声端末に、それらの機能を付けたもので、音声会議とビデオ会議専用端末の中間に位置付けられる製品だ。

また、日本では未発売ながら会議参加者の正面にそれぞれモニターを設置し、より議論が自然に行えるようなデバイス(図3)や、タブレットを使ったロボット型の製品なども登場しており、コミュニケーションのスタイルによって端末の選択肢が広がりつつあるようだ。

他にも、Web会議を中心としたソリューションを展開しているベンダーが、汎用CPUを用いたアプライアンス型としてパッケージ化した製品を提供し始めている。Googleがサービス提供している無償のコラボレーションツール「ハングアウト」をベースにハードウェアとしてパッケージ化したChromeboxなどと同様のアプローチだ。

これらアプライアンス製品の特徴は、据え置き型のアプライアンスとして専用機のように手軽に扱えるだけでなく、クラウド上でMCU機能が実装されたことで多地点接続が容易に行えるようになっている点だろう。

会議室での据え置き型に関するニーズは根強く、既存の専用端末の置き換えというマーケットニーズに対しても応えられるパッケージは今後も各ベンダーから登場するものと考えられる。

期待が集まる「WebRTC」の世界

遠隔会議の世界で注目される規格に「WebRTC」と呼ばれるものがある。HTML5の中で新たに規格が策定され、ソフトウェアを中心に遠隔会議を展開している外資系ベンダーでは既に対応済みのところもあるなど、今後の活用が期待される。

ただし、現状は幾つかのWebブラウザに実装されているものの、規格自体は勧告レベルであり、必ずしも全てのWebブラウザに実装されるわけではない。現状は Chrome、Firefox、Operaが対応しているが、IEやMicrosoft Edge、Safariなどでは未対応の状況だ。

実際にはライセンスのロイヤルティーなどの課題があるだけでなく、まだ使われているケースが少ないことで最適化された状態とは言いがたい部分もあるが、プラグインすることなくWebブラウザだけで遠隔会議ができるという点で各ベンダーとも期待を寄せている。

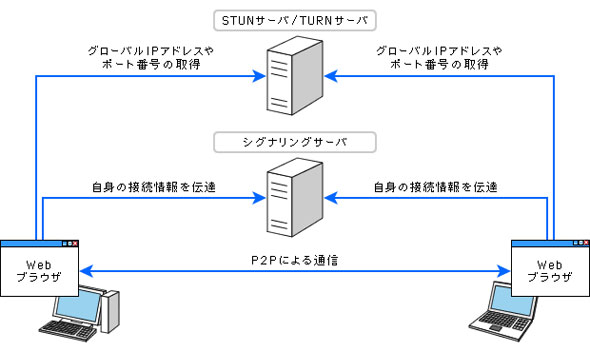

基本的な接続はWebブラウザ間のP2P通信で行われるが、MCU側でその通信を取りまとめて集約すれば、複数拠点同士を接続することも可能になる。

遠隔会議の場合、仮想的な会議室を設定してそこにみんながアクセスするのが一般的だが、WebRTCの場合はURLそのものが仮想会議室の代わりになり、URLにアクセスすることで会議を始められる。通信が安定していればかなり鮮明な画像及び音声のやりとりが可能だ。

H.264/SVCとH.265の普及について

現在のところ、遠隔会議の世界で実用レベルにかなう新しいビデオコーデックとして実装されているのが「H.264/SVC」だ。

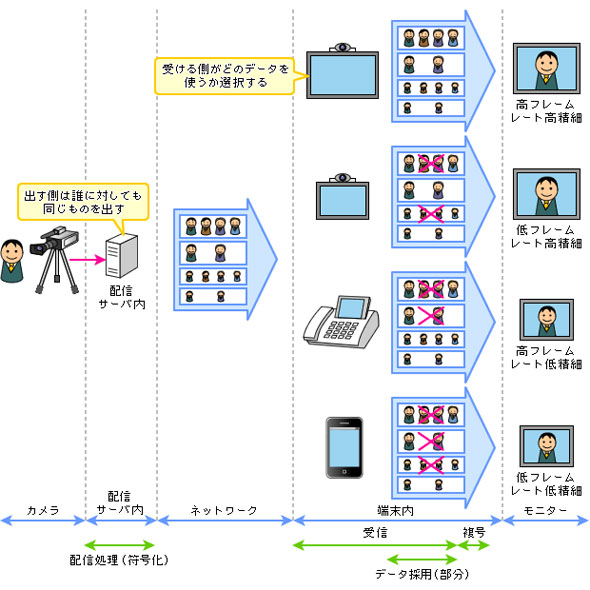

以前から実装されていたH.264/AVCという規格では、情報を送り出す配信側の端末が受信側の環境を考慮して帯域や解像度、フレームレートを調整する必要があり、多くの符号パターンが処理できる環境が配信側に必要だった。

しかし、Scalableを意味するSVCでは受信側で自身の環境に応じたものをデコードできるようになり、配信側での対応が容易になる。スマートフォンも含めたさまざまな環境が受信端末として広がる中で、受信側で調整するH.264/SVCは今の環境に不可欠な規格だということができる。

また、次世代のビデオコーデックとして注目されているのが「H.265」だ。既にWebコーデックとしてニコニコ動画やYouTubeが採用しており、多くの人が視聴する機会は多い。このH.265をどのようにハードウェアに取り込んでいくのか、各ベンダーの試行錯誤が続いている。

実際にはハードウェアへの負荷が高く、なかなか専用端末へ実装するまでには至っていない。ただし、これから4KなどHD以上の画質に対する要求が高まってくれば、H.265がコーデックの中心になってくるだろう。ただし、H.265についてもライセンスコストが課題となる可能性があり、どの段階で遠隔会議の世界に実装されるのかは未知数だ。

無駄な音を取り込まない音声コントロール

遠隔会議に利用されるマイクの集音性能は年々向上しており、高性能な製品になると書類をめくる音でさえも鮮明に拾ってしまうケースがある。集音性能が低いよりは高い方がいいのは間違いないが、いろんな音を拾ってしまうことで会議に集中できないのでは本末転倒だ。

そこでベンダー側では、集音する範囲に制限をかけて、必要なものだけを集め、不要な音はカットするというよりきめ細かな音声制御が可能な技術を開発している。

具体的には、マイク前方のある角度の範囲だけの音を拾い、それ以外の音は一切拾わないといった技術だ。また半径数メートルの範囲のみの音を集め、その半径よりも外の音は拾わないといった制御も可能になっている。隣の人と密談している会話がマイクで拾われてしまうこともなくなるはずだ。

快適な環境を誰にでも提供する自動調整機能

カメラ付きのデバイスとしてスマートフォンが広く普及した今、Facetimeやハングアウトなど手軽に遠隔地とコミュニケーションできるインフラが整っており、遠隔会議の一般化が進んでいるといっても過言ではない。

これまではITに詳しい人の操作が必要だった遠隔会議が、さほど詳しくない人でも業務の中で使うケースが増えてきている。そこで求められているのが、誰にでも快適な会議環境を作り出せる映像と音声の自動調整機能だ。

具体的には、発話者の方向にカメラを自動調整しフォーカスする音声追尾機能や、顔の位置をカメラ側で認識し適切なサイズに映像を調整する機能が実装されている。また人感センサーを利用して、会議室に人が入室して顔を認識すると、自動的にシステムが立ち上がるような仕掛けを提供するところもある。

なお、遠隔会議の一般化に対応すべく、操作に迷うことなく会議を行える仕組み作りを目指してインタフェース改良を図っているベンダーもある。誰にでも操作できるインタフェースかどうかは、遠隔会議を社内に根付かせるためには欠かせないポイントになるだろう。

コラム:爆買い中国人のタックス相談

使い方の面では、会議とは異なる用途で遠隔会議システムを活用するケースも増えている。具体的には、画面を通じて相談したり案内したりするための受付端末としての用途だ。

例えば、銀行などの窓口に設置し、投資の相談ができるようなテンプレートを用意することや、小売りの店舗に設置して爆買い中国人のためのタックス相談窓口として遠隔会議のインフラを利用するといった例もある。

遠隔会議に限らず、さまざまな業務システムがクラウド上に展開されている今、遠隔会議の基盤についても、今後ますますクラウド化が進んでいくことだろう。しかも、それぞれの規格にクラウド上にあるMCUが柔軟に対応することで、あらゆる環境がつながっていく世界はそう遠くない。

ただし、ベンダー独自に実装された高品質な機能は、標準的なプロトコルで利用することは難しい。用途に応じてベンダー独自の技術を上手に使うことが、遠隔会議を現場に根付かせる重要なポイントになってくるはずだ。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製品カタログや技術資料、導入事例など、IT導入の課題解決に役立つ資料を簡単に入手できます。

- リチウム電池も終了か 40年眠っていた、充電を爆速化する「古くて新しい電池」って?:866th Lap

- AIに書かせたコードはどこが「危ない」? プロがガチ採点して分かったこと

- 「国家資格で食える」はもう古い? 5年分の調査で見る、AWS、セキュリティに続く“次の資格”

- 正規認証が悪用される? Microsoft 365の権限を奪う「デバイスコードフィッシング」とは

- PC高騰、いつまで続く? IDCアナリストに聞く値上げ時代の賢いPC調達術

- AIアプリ開発「Dify」って結局何がすごいの? 機能、料金、ユースケースを徹底解説

- 会社の規則は穴だらけ? 誰も守ってくれない「無視されるITルール」【実態調査】

- 極悪なウソつきはGeminiかGPTか? 4つのAIモデルをガチ対戦させてみた結果:865th Lap

- 「RPAをお祭り騒ぎにはしない」三菱東京UFJ、RPAへの全力投球

- IT資格、給与アップや転職に本当に効果がある? 読者387人に人気資格を聞いた

図1 Cisco CMR Cloud(資料提供:シスコシステムズ)

図1 Cisco CMR Cloud(資料提供:シスコシステムズ)

図4 リモコン操作が可能な「V-CUBE Box」(資料提供:ブイキューブ)

図4 リモコン操作が可能な「V-CUBE Box」(資料提供:ブイキューブ) 図5 WebRTCの概念図。STUNサーバはクライアントに外側のネットワークアドレスを教える。TURNサーバはP2P通信ができなかった際に通信を中継する

図5 WebRTCの概念図。STUNサーバはクライアントに外側のネットワークアドレスを教える。TURNサーバはP2P通信ができなかった際に通信を中継する 図6 H.264/SVCの概念図(資料提供:VTVジャパン)

図6 H.264/SVCの概念図(資料提供:VTVジャパン)