「今さらRPA導入」のメリットとは? 中堅・中小における活用事例【4選】:事例で学ぶ! 業務改善のヒント

近年、「オワコン説」がささやかれているRPA。しかし、生成AIツールなど他ツールとの連携などによって従来よりもユースケースは多様化しており、「多品種少量」業務の自動化も可能になっている。実際のユースケースからRPAの活用方法について、他ツールとの連携も含めて紹介する。

中堅・中小企業での利用が一部にとどまり、数年前と比べて新規導入率が伸び悩んでいるRPA(Robotic Process Automation)。一方でキーマンズネットが実施した調査では、生成AIやノーコード/ローコード開発ツールの連携先としてRPAが多くの支持を集めている。

しかし、これまでRPAを利用してこなかった企業にとって、自動化する業務やRPAツール、さらにRPAツールと連携するツールをどう選び、どう組み合わせるかを具体的にイメージすることは難しい。

そこで本稿では、RPA活用のユースケースの紹介を通じて中堅・中小企業が業務を改善するためのヒントをお届けする。具体的には「多品種少量」業務の自動化事例や、これまでRPAだけでは自動化が難しかった「人の判断を含む一連の業務」を生成AIと組み合わせることで自動化した事例を紹介する。

中堅・中小企業の「2つのつまづきポイント」 どう乗り越える?

システムサポートの西村直樹氏(ビジネスシステムソリューション事業部 DXビジネスグループ シニアマネージャ)は、中堅・中小企業がRPAを導入する際につまずくポイントとして「ツール選定」と「自動化対象業務の選定」の2つを挙げる。

これらの「つまずきポイント」はどうすれば乗り越えられるのか。

まず、西村氏は中堅・中小企業がこの2つのポイントでつまずく要因について、次のように整理した。

- ツール選定: 中堅・中小企業はコストを抑える目的で安価で規模が限定的なツールを選びがちだ。結果的に個人レベルの簡単な作業の自動化にとどまり、複数の部署にまたがる複雑な業務の自動化が難しくなっている

- 自動化対象の業務の選定: 費用対効果を出すために比較的規模の大きな業務を選びがちなこともつまずく原因になっている。複数の部署にまたがる複雑な業務を自動化するロボットの開発は難易度が上がるため失敗につながりやすい

「こうした経験を通じ、中堅・中小企業の担当者は、『RPAで自動化できる業務は限られる』『RPAの開発は難しい』といった感想を抱きがちです。導入を成功させるためには、『ファイルを1回取得する』といった簡単な作業の自動化から始め、ロボットの数を少しずつ増やしながら、小さな成功体験を積み重ねていく必要があります」(西村氏)

ツールを理解し、活用シーンや目的に応じて使い分ける

中堅・中小企業が自社に適したツールを選択し、自動化を成功させるためにはどうしたらよいのだろうか。西村氏は、自社や支援先企業の事例を通じてそのヒントを紹介した。

事例1: 申請業務と申請内容の登録を自動化(Power AutomateとRPA:Automation Anywhere)

システムサポートは、申請業務の一部を「Microsoft Power Automate」(以下、Power Automate)で自動化している。従業員が「Microsoft Forms」(以下、Forms)で申請すると、Power Automate経由で「Microsoft SharePoint」の管理リストが更新される。それをトリガーにしてRPAプラットフォームの「Automation Anywhere」が起動し、必要なデータを別のサードパーティー製のWebシステムに登録する。

「Power Automateは、『Microsoft Power Apps』で作成したワークフローを自動化し『Microsoft Teams』に通知する、といったMicrosoft製品同士で実施する個人レベルの業務を安定して自動化するのに適しています。しかし、サードパーティー製のシステムにデータを登録する場合はAPIを個別に作成しなければならず、開発の難易度が高くなります」(西村氏)

キーマンズネットの調査によると、Power Automateは中堅・中小企業に人気の自動化ツールだ。Power Automateにはクラウドフローとデスクトップフローがあり、特にデスクトップフローを開発する「Microsoft Power Automate for desktop」は、「Windows10」以降のOSであれば無料で使えるため、予算に制約がある中堅・中小企業にとって導入のハードルが低いといえる。

一方で西村氏は、「Power Automateは個人レベルの簡単な業務を自動化し、自分用にカスタマイズするのに適したツールです。Microsoft製品に限らず、複数のWebアプリケーションや業務アプリケーションをまたぐ自動化では、Automation AnywhereのようなRPAプラットフォームと組み合わせることで幅広い自動化を実現できると考えています」と語る。

事例2: 請求書の支払い業務を自動化(RPA:Automation Anywhere)

西村氏はさらに、Automation Anywhereはロボットの安定性が高く、確実性が求められる自動化に向いていると指摘する。

システムサポートが支援している、RPAによる自動化で費用対効果を出しているある中小企業は、請求書の支払い業務をAutomation Anywhereで自動化している。

具体的には、毎月大量に届く請求書の月次処理を、月初めの1日から3日までの間、Automation Anywhereのロボットが24時間稼働して自動化しているという。支払期日までの期間が短く、期限までに処理を完了しなければならないため、確実に処理を実行する必要がある。

「こうした厳しい条件の場合、ロボットがエラーで停止せずに安定して稼働することが求められます。ある国産のRPA製品を使用する取引先からは、夜間にロボットがエラーで停止し、出社してから人が対応しなければならないケースがあり困っていると相談を受けることがあります。確実性の高い自動化を実現するプラットフォームには他に『UiPath』などもありますが、プログラミング知識を持たない事業部門担当者が利用することを念頭に置くと、Automation Anywhereの方が使い方を習得しやすいと考えています」(西村氏)

生成AIとの組み合わせで「人の判断が必要な業務」の自動化が可能に

費用対効果を出すために「複数の部署にまたがる複雑な業務を自動化したい」と考える企業は多い。しかし、そうした業務は間に人の判断が入ることが多く、RPAだけでは自動化が難しい。

事例3: 入社関連業務を自動化(生成AIとRPA:Automation Anywhere)

システムサポートは、こうした課題を解決する目的で、RPAに生成AIを組み合わせて入社関連業務を自動化している。

同社は中途採用に加え、新卒採用で毎年200人以上の従業員が入社する。入社予定者が紙で提出する10種類の書類データを社内システムに登録する作業は煩雑なため、管理部門のメンバーだけでは処理が難しく、当該業務を自動化することにしたという。

従業員データの登録作業には人事部や総務部といった複数の部署が関係し、一連の業務の中には法規の確認や署名といった人の判断や作業が必要な箇所が存在する。RPAだけでは自動化が難しいと判断した同社は、こうした作業をAutomation Anywhereの生成AI機能を有するアシスタント機能「Automation Co-Pilot」を活用して自動化した。

例えば、「扶養控除の対象として申請された家族が本当に扶養控除の対象かどうか」といった人の判断が必要な箇所では、Automation Co-Pilotが担当者に確認を促すメッセージを送信する。担当者が登録内容を確認し、間違いがなければ承認ボタンを押す。内容の修正が必要な場合は、Automation Co-Pilotの画面で修正する。完了するとAutomation Co-Pilotが修正内容に問題がないかどうかの確認を促すので、承認ボタンを押せば後続の登録処理がRPAのロボットによって自動で進められる。

システムサポートはこの自動化により、煩雑な作業の排除や対応時間の削減、アイドルタイムの短縮などにより、年間約500時間の削減に成功した。同社はこうした成功体験を踏まえ、社内でワークショップを実施してRPAと生成AIを組み合わせて自動化できる業務を洗い出し、さらなる効率化につなげようとしている。

事例4: 勘定科目の仕分け業務(生成AIとRPA:Automation Anywhere)

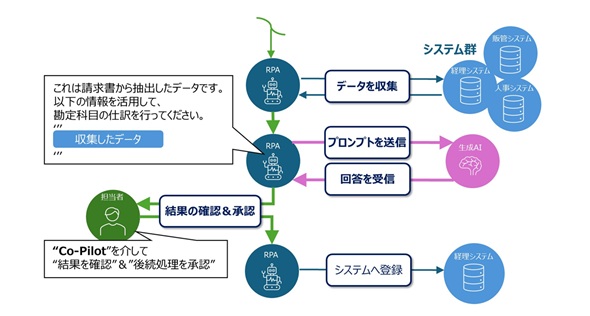

システムサポートが現在試験的に自動化しているのが勘定科目の仕分け業務だ。冒頭で触れた「多品種少量」業務の自動化に該当するのがこのユースケースだ。これまでは経理部の担当者が、届いた請求書を確認しながらそれぞれの取引について勘定科目を判断していたが、Automation Co-Pilotの活用によって勘定科目を自動で仕分けられるようになった。

具体的には、まずAutomation Co-Pilotが請求書から必要なデータを抽出し、担当者に通知する。担当者が承認すると、RPAのロボットがデータをテーブル化する。次にロボットが、Automation Co-Pilotに対して「これは請求書から抽出したデータです。このテーブルの各行に対して勘定科目の仕分けを実施してください。そのときにこの情報を使ってください」といったプロンプトを投げる。

情報の部分は変数にしておいて、ロボットが処理ごとに必要な情報を検索し、変数に入れる仕組みだ。プロンプトを受けてAutomation Co-Pilotが勘定科目を判断し、担当者が承認すると、最終的にロボットが会計システムにデータを転記する。

システムサポートの永井勇大氏(ビジネスシステムソリューション事業部)は「今回のような業務は、RPAのみで自動化しようとすると多くの分岐処理を組まなくてはなりません。生成AIと組み合わせることで、開発にかかる時間や労力を大幅に削減できます」と強調する。

自動化のメリットは「業務時間の削減」「業務効率の向上」だけじゃない

業務自動化のメリットとして多くの企業が挙げるのが単純作業の自動化による「業務時間の削減」「業務効率の向上」だ。

しかし、西村氏は中堅・中小企業がRPAを活用するメリットには、業務時間の削減以外にも、

#属人化が解消され、人手不足の解消につながる

#ロボットによる24時間対応が可能になり、顧客や従業員の満足度向上

の2つがあると話す。

また、こうしたメリットは生成AIと組み合わせることでさらに拡大するという。西村氏は今後の自動化について次のように見解を示した。

「これからの自動化は、必要な情報を集める箇所はRPAが担当し、判断が必要な箇所はAIが担当するようになるでしょう。人は確認と承認だけを担当するという形が理想です。これまでは業務にAIを組み込む形でしたが、最近はAIに業務を任せる形に変わってきています。今後こうした傾向はさらに強まるのではないでしょうか」

関連記事

ヤンマーはPDCAをどう“爆速化”した? AI×業務自動化の実践法

ヤンマーはPDCAをどう“爆速化”した? AI×業務自動化の実践法

グループ全体でDXを推進するヤンマーはUiPathを利用してAIを使った業務自動化に取り組んでいる。「PDCAを最速で回す」ことにAIをどう活用しているのか。同社の実践方法を明らかにする。 「RPAでは自動化ムリな作業」をどう自動化する? AIエージェント×RPAで変わる業務自動化

「RPAでは自動化ムリな作業」をどう自動化する? AIエージェント×RPAで変わる業務自動化

最近バズワード化している「AIエージェント」。AIエージェントとRPAを組み合わせることで何ができるのか。UiPathの講演で紹介されたユースケースを見てみよう。 Microsoft Copilotを使いこなせない人に共通する“思い込み”とは?

Microsoft Copilotを使いこなせない人に共通する“思い込み”とは?

Microsoft Copilotをうまく使いこなせない。そんな声の多くは、ある“誤解”に起因している。活用のカギはどこにあるのか。実践で役立つ“対話型AIとの向き合い方”を具体例とともに解説する。 中小企業はどれくらいAIを使ってる? 導入予定なしが過半数の業界も

中小企業はどれくらいAIを使ってる? 導入予定なしが過半数の業界も

ハッピーカーズの調査によると、IT・ソフトウェア業を中心に人材不足が深刻化しており、AI導入が進んでいる。業務効率化のためにAI活用が進んでおり、簡易業務から自動化が始まっている。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製品カタログや技術資料、導入事例など、IT導入の課題解決に役立つ資料を簡単に入手できます。

- リチウムイオン電池も終了か 40年眠っていた、充電を爆速化する「古くて新しい電池」って?:866th Lap

- 高齢化率3割超なのに「オンライン予約6割」を実現 豊岡市が注目した“費用対効果以外”の評価軸

- AIに書かせたコードはどこが「危ない」? プロがガチ採点して分かったこと

- 「国家資格で食える」はもう古い? 5年分の調査で見る、AWS、セキュリティに続く“次の資格”

- Microsoft Copilotを使いこなせない人に共通する“思い込み”とは?

- 「一生ログイン不可」の可能性も? パスキーがパスワードより面倒な3つの理由:861st Lap

- PC高騰、いつまで続く? IDCアナリストに聞く値上げ時代の賢いPC調達術

- 「データ分析をAIに丸投げ」はまだ早い? 現場が答えた賢いAIサービスの使い分け

- ChatGPTが突然バグる、入れてはいけない「NGワード」とは?:809th Lap

- 極悪なウソつきはGeminiかGPTか? 4つのAIモデルをガチ対戦させてみた結果:865th Lap