LPWA徹底比較 NB-IoT、LTE-M、LoRaWAN、Sigfox……本命は?

NB-IoT、LTE-M、LTE(Cat.1)、LoRaWAN、Sigfox。IoTニーズを満たす無線として注目を集めるLPWAだが、どの規格を選べばよいのだろうか。表で徹底比較し、ポイントを解説する。

NB-IoT、LTE-M、LTE(Cat.1)、LoRaWAN、Sigfox。IoTのニーズを満たす無線ネットワークとして注目を集める「LPWA(Low Power, Wide Area)」は今、それぞれの規格が勇んで商用化や普及を目指す、LPWA戦国時代となっている。

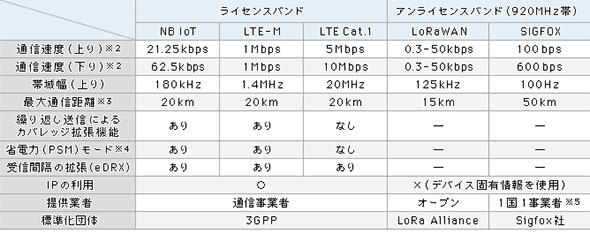

NB-IoT、LTE-M、LTE Cat.1、LoRaWAN、Sigfoxのスペックを10以上の項目で徹底比較した編集部オリジナルの表を作成し、検討すべきポイントをまとめた。LPWAの18の活用シーンごとに、必要な通信スループットなどを記載した表も掲載する。LPWAの各規格と照らし合わせて、十分に吟味してほしい。

IoT向けの通信の本命、LPWAの特徴は?

LPWAは「Low Power=低消費電力なのにWide Area=広範囲をカバーする」IoTデバイス向けの無線通信技術のことだ。従来のLTE/3Gを利用する無線通信ネットワーク(携帯電話網/セルラー)の音声およびデータ通信に比べると比較的安い通信料金体系、BLEなどの近接エリア通信と違い数キロ半径の通信エリアをカバーできる広域性、電池駆動で数年間利用できる省電力性に加えて、通信モジュールの低コスト化への期待により、2016年から注目を集めている。

LPWAが話題になる前から、多くの無線通信は存在していた。しかし、それらをIoTに適用するには、通信料や消費電力、カバー領域、モジュール料金などの点でニーズがかみ合わない。温度情報など小さなデータを扱うことが多いIoTにおいては、ごく小さなサイズのデータを遠くまで伝送できることが重要だ。

また、多数のセンサーデバイスを想定するため、1台のデバイス当たりの通信料やモジュール料金を下げる必要がある。デバイスがすぐ電池切れしては困るため、消費電力が少ないことも必要だ。そうした需要にマッチした無線通信として開発されたのがLPWAである。

5大LPWA規格のスペックを比較

以下では表を使って、主要な規格を比較する。対象には、NB-IoT、LTE-M、LTE Cat.1、LoRaWAN、Sigfoxの5つを挙げた。

現在、採用が進むのはアライアンスや企業が独自に策定したLoRaWANとSigfoxの両規格。一方、無線局免許を持ったモバイルキャリアが提供するセルラー系規格では、LTE-M(LTE Cat.M1)とNB-IoT(LTE Cat.NB1)が2017年度内に商用化する予定だ。

なお、同様の目的に使える規格として策定されたLTE Cat.0は、普及を見ないまま、LTE-MやNB-IoTに継承される形になった。一方、2008年に規格が固まった古株のLTE Cat.1(カテゴリー1)はLPWAとして扱うか事業者によって対応が異なるが、下り方向の通信や、音声通信、高速移動通信を考慮したIoTシステムに有効とみられているので、比較表の項目に挙げた。

ちなみに、Wi-SUNやWi-Fi HaLowも似た特徴をもっており、LPWAのカテゴリーに含む見方もあるが、これらは伝送可能距離が1キロ程度と比較的短いため、本記事では対象外とした。

※1:国際標準仕様策定団体である3GPPが2016年に仕様を完成させたリリース13を基に作成

※2:NB-IoT、LTE-Mの両規格に関し、3GPPが2017年7月に策定したリリース14では、大きな機能拡張が行われた。例えば、NB-IoTについては通信速度が、下り120kbps、上り160kbpsに機能拡張されている

※3:最大通信距離は場合によって可変

※4:PSMモードで10日間などの長期間のパワーセーブも可能

※5:Sigfox社との契約により日本では京セラコミュニケーションシステムが独占的に提供

【参考資料】

その他、ソラコム、KDDI、京セラコミュニケーションシステム公表資料による。

【LPWA規格の選び方1】用途に合わせてスループットで選ぶ

IoTシステムでは用途によって、デバイスに収集させるデータ量が変わる。すなわち、どのくらいの頻度でデバイスからデータを収集する必要があるのか、1回に送信するデータサイズはどのくらいなのか、といったことが場合によって異なる。従って、データをやりとりする通信規格は、ケースごとに必要だと思われるスループットを有しているものを選ぶ必要がある。

3GPPがLPWAを使うユースケースとして表1のような例を挙げている。あくまで一例にすぎないが、IoTシステムを使う代表的なユースケースごとに、必要とするデータの送信回数や、1回の送信データサイズなどを比較しているので規格を検討する際に参考になるかもしれない。

表2 主なアプリケーションの通信ユースケース例 ※商用電源あり https://www.gsma.com/iot/3gpp-low-power-wide-area-technologies-white-paper/(出典:3GPP Low Power Wide Area Technologiesを参考に編集部作成)

表2 主なアプリケーションの通信ユースケース例 ※商用電源あり https://www.gsma.com/iot/3gpp-low-power-wide-area-technologies-white-paper/(出典:3GPP Low Power Wide Area Technologiesを参考に編集部作成)例えば、上記の表では自動販売機に取り付けたセンサーデバイスから1000バイトのデータを1日1回の頻度で送るユースケースが紹介されている。Sigfoxの場合、1回のデータ送信で送れるペイロード(実質データ)は12バイト、1日に140回の送信が限度であるため、このケースでの活用は難しいと分かる。

同様に、LoRaWANも1回の送信データサイズは十数バイト程度なので、データを分割して送るとしても、条件に合わない。従って、LTE Cat.1やLTE-Mのようにある程度スループットを確保できる規格が適合するだろう。

逆に、最適な時間にごみを収集するため、センサーデバイスをごみ箱に取り付け、ごみの量をモニタリングするようなケースであれば、1時間1回、10バイト程度のデータ通信で済むためSigfoxやLoRaWANも活用できるだろう。このように、必要なデータを必要な時間間隔で送信できるスループットを有した規格を選ぶことが必至となっている。

【LPWA規格の選び方2】セルラーが有力か? カバーエリアの広さで選ぶ

2つ目のポイントは、カバーエリアの広さだ。一般的に、セルラー系LPWAは、非セルラー系に比べてカバーエリアの広さで有利だといわれている。これは、通信事業者が全国に既設しているLTE基地局を活用できるためだ。

既に高い人口カバー率を有しているLTEのネットワークをそのまま使用できることから、セルラー系LPWAのサービスは今後、山地や広大な牧場、農地などを除いて全国規模で利用可能になると見込める。

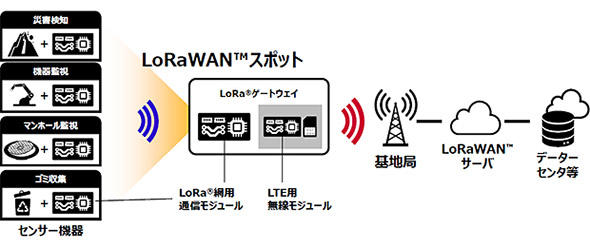

一方、非セルラー系のカバーエリアはどうだろうか。LoRaWANはオープン規格であることからゲートウェイ(基地局)の設置は自由であり、事業者が提供する設備を利用する場合と、自前で設置する場合の2通りがある。基本的にはエリア内に適切な数のゲートウェイを購入し、それを介してインターネットに接続するというイメージだ。広いエリアをカバーするには複数台のゲートウェイを購入するコストとメンテナンスにかかる投資を考慮しなければならない。

ただし、ネットワーク業者によっては、ゲートウェイを複数ユーザーで共用して低料金化するサービスを提供しており、ケースによっては低コストに利用可能になるだろう。いずれにせよ、現在は工場や山奥、牧場の農地といった局所的な場所で活用するケースが多い。

Sigfoxは、フランスのSigfox社およびその提携事業者が提供する専用の基地局を必要とし、基地局からSigfox社のグローバルなクラウドサービスに接続するという形態をとる。日本では京セラコミュニケーションシステムが提携事業者としてサービスを提供しており、基地局設置を進めている段階だ。同社は、2020年に全国で人口カバー率99%を達成できるとしている。またグローバルでは現在32カ国、2018年3月には60カ国をカバーする見込みで、海外展開に有利な条件を備える。

なお、カバーエリアを考えるときは必ずしも面的な広がりだけでなく、構造物の中や、遮蔽(しゃへい)物がある環境など、電波の透過しにくい場所でも通信が届くかを検討すべきだ。LTE-MやNB-IoTが備える「くり返し送信」機能は、電波状態が悪い環境でも、同じデータを繰り返し送信することで1つのデータを復元し、正常に受信させる仕組みである。

検討の際には、こうした機能の有無も考慮したい。また、各規格が示す最大到達距離は重要な指標であるが、見通しの利く郊外エリアとビルが密集する市街地では電波環境が全く異なるため、理論上の最大数字をうのみにはできない。現場検証が不可欠となることも覚えていてほしい。

コラム:ソニーの独自LPWAとは?

2017年4月にソニーが発表した独自規格のLPWAは、高速移動中でも安定的な無線通信を実現する点で注目すべき技術である。通信速度は80bpsと低速だが、時速100キロの高速移動中でも安定的に通信できる上、山の上や海上といった障害物がない環境では、100キロ以上離れた場所と遠距離通信が可能である。

これらは、信号の誤り訂正などのデジタル信号処理技術、高周波アナログ回路技術、低消費電力のLSI回路技術などによって実現している。今後、人の見守り用途、車などのレンタル事業におけるアセット監視、ドローンの位置情報追跡などに利用できるだろう。

【LPWA規格の選び方3】下り通信が盲点? ファームウェア更新のし易さで選ぶ

3つ目のポイントは、下り方向通信によってメンテナンスやファームウェアの更新ができるかという点だ。基本的にはIoTデバイスが収集したデータをゲートウェイや基地局に送信する上り方向の通信が重要になるが、アプリケーションの不具合修正や機能追加といった設定変更の際には下り方向通信も必要になる。従って、下り方向通信のスループットにも注目すべきだろう。

例えば、デバイスのファームウェア更新では下り方向通信で送るデータが大きい場合が多いので、LTE Cat.1やLTE-Mなどが適切な選択になる(なお、2017年の7月に3GPPが策定したリリース14では、NB-IoTの伝送速度が上がり、ファームウェア更新の機能が強化されているためNB-IoTも有力な選択肢となった)。一方、設定変更や再起動、送信成功通知などのようなシンプルな通信ならどの規格でも機能するだろう。

ちなみに、上述の規格の中では唯一、Sigfoxにおける下り方向の通信が日本の法制上の問題から認められていなかったが、2017年10月に施行された920MHz帯無線システムの制度改正ではこれが可能になり、11月から下り通信のサービスの提供が始まった。

【LPWA規格の選び方4】センサーは移動が必要? モビリティの有無で選ぶ

LTE Cat.1やLTE-Mは、デバイスが基地局間を移動しても通信が正常に行えるハンドオーバー(ローミング)が行えるのが特徴の1つである。すなわち、自転車や自動車などの移動体にデバイスを搭載して、移動しながら通信できるということだ。一方、NB-IoTは固定されたデバイスを対象にしており、ハンドオーバーはできない。この「移動性」の有無が4つ目のポイントだ。

LoRaWANもハンドオーバー機能を持たないが、実証実験では数キロ範囲で一定ルートのバス運行管理に適用可能であることが実証されている。従って、同一ゲートウェイで通信をカバーできる範囲であれば高速移動中でも利用できると考えられる。

Sigfoxは基本的には固定されたデバイスが対象だが、そもそもハンドオーバーという概念をもたず、どの基地局が電波を捉えても、そのデバイスからのデータをクラウドに伝えることができる。従ってハンドオーバー機能はなくとも、基地間の移動に問題はない。ただし高速移動には対応できず、時速20キロ以下、すなわち自転車なみの速度でなければ難しいようだ。

【LPWA規格の選び方5】中国での大量生産が影響する? デバイスコストで選ぶ

5つ目のポイントは、デバイスコストだ。まだセルラー系LPWAにおける商用サービスの提供が本格的に始動していない中、具体的に各規格のデバイスコストを精査することはできないが、一般論としてコストを左右する要因も覚えていてほしい。

IoTデバイスは目的に応じて多様だが、通信能力を持つ部分だけに注目すると、各通信規格に最適化されたチップセットと、RF回路をともに組み込んだモジュールの価格がコストを左右する。通信機能をつかさどる部品のコストは、規格の複雑さに依存するため、仕様がシンプルであればあるほど低価格になると予想できる。

参考までに、スマートフォン向けのチップセット(CPUとメモリ)の価格の下限は現在約10米ドルだが、IoTデバイスのチップセットはやがて2〜3米ドルになると見込まれている。

価格低下のスピードは期待以上に速い。最近まで、LPWA普及段階での通信モジュール価格は約10米ドルが相場だと見込まれていたが、既に中国ではNB-IoTモジュールが約5米ドルで入札されている。背景には、中国がNB-IoTの展開を国策として進めているという実態があるが、今後モジュール量産が進展すれば、日本を含む世界にも影響が及ぶだろう。

一方、モジュール価格を上げる要因としては、複数の規格に対応するモジュールの登場がある。各種規格を組み合わせて活用する用途では非常に便利だが、通常よりもコストは上がることを覚えておきたい。

コラム:世界に先駆ける、中国のNB-IoT事情

中国では世界に先駆けてNB-IoT活用に向けた施策が活発だ。同国では、政府がNB-IoT推進政策を発表し、中国情報化部がそのガイドラインを作成。国を挙げてNB-IoT関連規格の標準化を推進しており、2017年末には40万の基地局をNB-IoTに対応させること、また2020年までに中国全土をカバーする150万基地局のNB-IoT対応を目指す。

適用する分野はスマートパーキングやスマートホーム、スマート家電、資産トラッキングなど多岐にわたり、通信事業者のみならずベンダー、メーカー、流通業者などが協力して、NB-IoT活用の基盤となるエコシステムの確立を目指している。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製品カタログや技術資料、導入事例など、IT導入の課題解決に役立つ資料を簡単に入手できます。

- HDDも世代交代? Microsoftがこっそり開発中の「1万年消えない不滅のディスク」:869th Lap

- 「IT化なんて無理」と諦めていた古い工場が、ある技術で業務効率を爆上げした話

- IT資格、給与アップや転職に本当に効果がある? 読者387人に人気資格を聞いた

- 「AWS認定」「登録セキスぺ」に並ぶ新定番 受験者急増のIT資格と納得の理由

- 国際競争に赤信号、周回遅れの「タレントマネジメント」

- 紙文化の残っていた金融機関はどうやってテレワークに移行したのか――山口フィナンシャルグループ事例

- 「C言語はもう言語じゃない」あるプログラマーの主張が妙に納得できる理由:867th Lap

- いまさら聞けない「Claude Code」 できることと使用感を実践レビュー

- IT資格支援を「渋る」大企業と「広げる」中小企業 なぜ大手は支援に慎重になったのか?

- やる気ない退職しない、悪影響は50倍与える「ゾンビ社員」の実態と対処法

表1 徹底比較 LPWA各規格の主なスペック(各種資料から編集部作成、2017年11月※1)

表1 徹底比較 LPWA各規格の主なスペック(各種資料から編集部作成、2017年11月※1) 図1 LoRaWANのネットワークイメージ(出典:NTTドコモ)

図1 LoRaWANのネットワークイメージ(出典:NTTドコモ) 図2 Sigfoxのネットワークイメージ(出典:ソラコム)

図2 Sigfoxのネットワークイメージ(出典:ソラコム) 図3 中国におけるNB-IoTのユースケースの例(実証試験中の例を含む)(出典:ファーウェイ・ジャパン)

図3 中国におけるNB-IoTのユースケースの例(実証試験中の例を含む)(出典:ファーウェイ・ジャパン)