Windows Server 2008/2008 R2を使い続ける「裏技」、今からチェックすべき6項目

2020年1月がサポート期限とされていたWindows Server 2008/2008 R2には、それ以降も使い続ける裏技がある。ただし使い続けるには「ある条件」が必要だ。急いで移行するか、じっくり移行するか?

5年も猶予を与えたのに……「間に合わない人たち」向けの緊急措置も

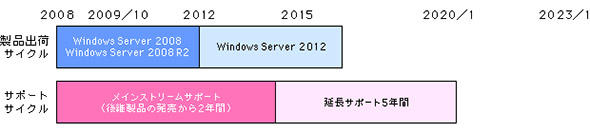

Windows Server 2008/2008 R2のサポート終了まで、あと1年半ほどになった。前編でも紹介したが、あらためてサポート終了のスケジュールを見ておこう(図1)。

Windows Serer 2008/2008 R2は既にメインストリームサポートを終えており、現在は次のバージョンへの移行猶予期間として設定された「延長サポート」期間に当たる。そして、2020年1月14日がこの延長サポート終了の期日だ。しかし先の記事で触れたように、現時点でも国内で約50万台のWindows Serer 2008/2008 R2が稼働している状況だ。

こうした実情を踏まえ、日本マイクロソフトでは2020年以降もさまざまな事情でWindows Server 2008/2008 R2を利用せざるを得ない企業も存在することを前提に、一定の条件(後述)を満たすユーザーにはさらにサポートを延長する措置を用意している。

ただし、猶予期間を延長できる可能性はあるが、移行計画そのものを先延ばしにすることはできないと考えた方がよいだろう。というのも「延長サポートの延長」が期待できる条件はMicrosoft Azureへの移行が前提となるからだ。当然サーバアップグレードの期間に猶予はあるが、クラウドへの移行そのものは期日までに完了している必要がある。

こうしたことを考えると、2018年度内には移行計画策定のための調査や手続きに掛かる工数などは見積もっておくべきだろう。2019年春には何らかの移行あるいはアップグレードプロジェクトを開始できているのが理想だ。次項では、延長サポートの延長が適用される条件、猶予を適用するかどうかを決断する際に判断すべき項目などを整理する。

Windows Server 2008/2008 R2を2020年以降も使い続ける「裏技」

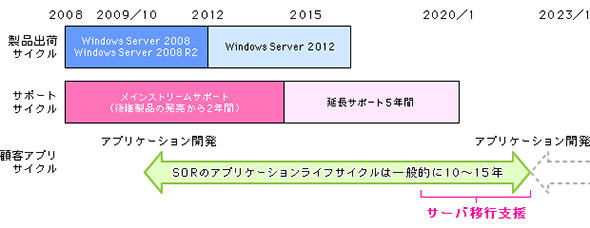

日本マイクロソフトはWindows Server 2008/2008 R2(および2019年7月にサポートが終了するSQL Server 2008)ユーザーを対象に、2020年1月以降も、3年間はセキュリティ更新プログラムを提供する「延長セキュリティ更新プログラム」を用意する。

この延長セキュリティ更新プログラムを利用するには、次に示すように幾つかの条件がある。選択する環境によって必要なライセンスコストが変わるため、事前の調査と見積もりは慎重に行いたい。また、延長サポートの延長を受ける場合でも、今から検討すべき項目が複数考えられる。移行では、サポートを延長する条件と、検討すべき項目群を見ていく。

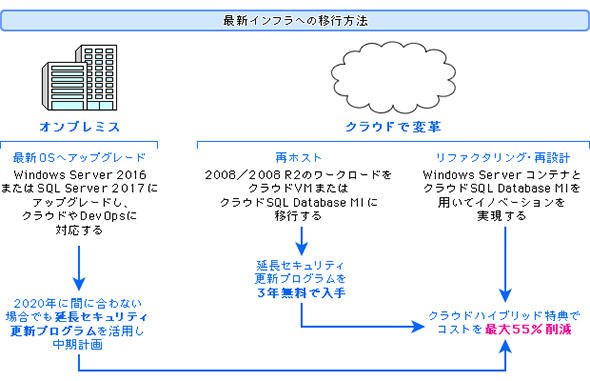

具体的には、Microsoft AzureでWindows Server 2008/2008 R2を使い続ける場合は3年間を通じて更新プログラムは無償提供される。一方で、オンプレミスで利用し続ける場合は「最新バージョンのライセンス費用全額の75%の料金」を請求される。一部をMicrosoft Azureに移行して、クラウドとオンプレミスとのハイブリッド構成で運用する場合は「Azureハイブリッド特典」でMicrosoft Azureの利用料金を値引きする。

つまりは、何らかの方法でMicrosoft Azureを利用するか「乗り換え先」に採用すれば、リーズナブルな価格で延長セキュリティ更新プログラムの提供を受けられるわけだ。

なお、日本マイクロソフトでは相談窓口として「Windows Server移行サポートセンター」も開設して、移行を支援する体制を整えている。同時に、今後1年程度は情報システム担当者向けにサポート終了対策のハウツーを紹介するセミナーを全国各地で実施して、移行支援を行う計画だ。

延長サポートの延長でも安心できない、今から検討すべき項目6つ

ここまでで見てきたように、一定の条件下では無償で「延長サポートの延長」サポートを受けられるため、さらに猶予期間が延びたと安心する向きがあるかもしれない。だが、次に挙げるようにたとえ3年猶予期間が延びたとしても今から検討しなければならない事項は山のようにある。

(1)IaaSやSaaSで置き換えられるもの、置き換えられないもの切り分け

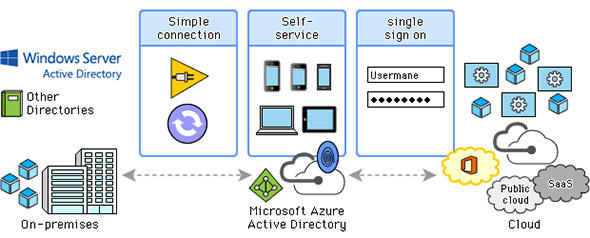

単なる移行だけではなく、そもそも移行問題に関わるサーバの数量を削減することも同時に検討できる。というのも、オンプレミスで運用するアプリケーションと同じ機能を提供するクラウドサービスがあれば、これを機にそもそもサーバ所有や運用を自社でまかなわないという選択も十分に考えられるからだ。例えば「Active Directory」を「Microsoft Azure Active Directory」に変更したり「Exchange Server」などのアプリケーションをOffice 365などのSaaSに置き換えたりといった点は検討可能だろう。

(2)サーバ移行と業務アプリ刷新の工数はどちらが効率がよいか

単純なファイルサーバの移行などの場合は、アクセス権周りの設定などで一部注意が必要なケースがあるが、全体としては比較的シンプルにサーバ移行あるいはクラウド移行を実施できる場合が多い。一方で、作り込みが多く、サーバの設定を「決め打ち」で構築したような業務アプリケーションでは、移行に伴うアプリケーションの改修工数がかさむ可能性が高い。

Windows Serverユーザーを多く抱える業務アプリケーションベンダーでは独自にMicrosoft Azure対応のSaaS版アプリケーションの提供を開始しているケースもあるが、既存のカスタマイズ部分を残して運用したい場合は、SaaSではなくオンプレミスでのアプリケーション改修を決断せざるを得ない場合も考えられる。

(3)Windows Server 2008/2008 R2を継続運用する場合の環境

Windows Server 2008/2008 R2を継続運用せざるを得ないシステムでは、どうしてもオンプレミスに置く必要がある場合以外はMicrosoft Azureへの移行を第一に検討して、ライセンスコスト負担を削減する方法を検討すべきだろう。

また、移行に際して周辺アプリケーションの改修やネットワーク構成全体の見直しが必要になる場合は、3年間の運用コストと開発工数を比較しての判断が必要となる。また、2020年1月以降にハードウェアの償却期間が来た場合にクラウド移行するかどうかといった、長期的な計画も策定しておく必要がある。

(4)サーバ運用関連のワークロードへの影響

延長サポート終了を機にクラウド利用を検討する場合、注意したいのは周辺ツール類のライセンス体系だ。例えば細かなところではバックアップツールのライセンスをクラウド側に持ち込めるかどうか、クラウドとオンプレミス、あるいは複数のクラウドサービスのバックアッププロセスと統合できるかといった機能面の検討も行っておきたいところだ。

例えば、スタンバイサイトやテストサイトを本番系と同じハードウェア構成で用意しているシステムの場合ならば、本番系をオンプレミスに残すにしてもスタンバイやテストの環境のみをクラウドに移すことも検討できる。こうすることで、ハードウェア調達コストやデータセンターの運営費用を削減できる場合がある。この場合は、関連するアプリケーションの設定などの見直しも必要だろう。

(5)延長サポートの延長を前提とした次の移行計画の準備

仮にMicrosoft Azureを利用して無償で延長サポートの延長を受ける場合でも、2023年1月のサポート終了後をどうするかについては、別途今から計画する必要がある。また、既存環境を継続する場合であってもまずは2020年1月の段階でどの程度の費用負担が発生するか、削減できる領域があるか、トレードオフできるものはあるかなどの検討は行っておく必要がある。

(6)Microsoft Azure以外の選択肢の検討

日本マイクロソフトでは、自社のパブリックラウドに移行するユーザーを優遇するサポートプログラムを拡充し、「囲い込み」を強化しようとしている。

だが、利用者側からすると、既に他の運用基盤を活用していたり、統合を検討したりしている場合、新規で別のクラウドサービスを利用して運用することは簡単には決断できないだろう。

例えば「Amazon Web Services」(AWS)や「Virturestream」のようなクラウドソリューションもある。AWSも「移行需要」を念頭にしたマイグレーション支援ツール類を用意しており、Virturestreamはネットワーク構成を含めてオンプレミスに近い構成をそのまま利用できアプリケーション改修が最小限で済むことを強みとするため、オンプレミスをひとまずクラウドに持って行く「リフト&シフト」を実施しやすい。

既にこれらの環境を利用する前提がある場合は、運用と学習コストの効率化を優先させる判断もあるだろう。

インプレースアップグレードができない2008→2016、HWを使うかどうか

もう1つ、注意すべき点は、Windows Serer 2008/2008 R2をWindows Server 2016に移行する場合は、メジャーバージョンにして2世代分のアップグレードになることだ。

Windows Server 2012からWindows Server 2016であれば、同じサーバ筐体を利用してアップグレードを行う「インプレースアップグレード」を利用できるのだが、2世代をまたぐ場合には対応していない。このため、アップグレードを行うには、一度Windows Server 2012を導入してから2016を導入するか、別のサーバを用意してWindows Server 2016を導入し、アプリケーションなどのデータを移行する手法を採る必要がある。

既存ハードウェアを使い続ける場合には2段階のインプレースアップグレードが必要になるし、そうでない場合は新たにサーバ環境を調達する必要がある。さらに要件によってはアプリケーションの開発やテスト環境も一時的に必要になるため、最も無駄の少ない調達方法を検討したいところだ。場合によっては期間限定でクラウドサービスやベアメタルクラウドを利用する判断が必要になるだろう。

一緒に検討すべきワークロードは?

サーバ移行と併せて、運用の自動化や効率化を検討するならば、組み合わせて検討したいのが関連するワークロードの効率化だ。システム全体のクラウドへの移行や、DRサイトの一部をクラウド環境に置き換えるといった、運用全体の効率化を視野に入れた場合、最も影響があるのがバックアップやDRサイト運用だろう。いざ既存の運用から切り替えるとなると、運用プロセス全体の再設計となる。

昨今のバックアップツールの多くは、DRサイトの1つとしてパブリッククラウドのストレージサービスを利用できるようになっている。その際、課金のベースが転送データ量であったりバックアップ対象のインスタンス数であったりと、製品によって課金方法が異なっている点には注意が必要だ。データ量を基準とする場合は、どのタイミングで取得するかによっても運用後の費用負担は大きく変わる可能性がある。

ツールごとに重複排除やデータ圧縮といった機能を併せ持ち、データ量を削減したり転送データ量を少なくする機能を持つものが多い。この時、こまかな実装は各社異なるため、対象データの種類によっては有効でない場合もある点に注意が必要だ。特に重複排除ではデータチャンクのサイズと対象データの特性の「相性」次第で効果が変わりかねないので、事前の調査は慎重に行いたい。

関連記事

Java 8はいつまで使えるか ライセンス体系変更でJava業務アプリ、この先どうする?

Java 8はいつまで使えるか ライセンス体系変更でJava業務アプリ、この先どうする?

Java 8アプリの無償サポート終了が目前に迫る。有償に移行するか、OSSに切り替えるか、はたまた他の選択肢を検討するか……。ユーザー企業が選ぶべきは?選定指針を紹介。 SAP ERPの「2025年問題」とは? 概要と対策

SAP ERPの「2025年問題」とは? 概要と対策

人手不足が本格化するといわれる2025年。この年、企業の基幹業務を支えてきた古い「SAP ERP」の保守サポートが終了する可能性がある。導入プロジェクトをけん引してきた人材が不在になる前に検討しておくポイントは? この数年で大転換を迫られる企業IT、時系列で分かる「何をいつまでにどうすればよいか」

この数年で大転換を迫られる企業IT、時系列で分かる「何をいつまでにどうすればよいか」

Windows Server 2008のサポート終了への対応に注目が集まるが、問題はそれだけではない。これから2025年までの数年は企業情報システムの大転換期になる。いつ何がどうなるかを整理した。- 「IT導入完全ガイド」記事一覧

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製品カタログや技術資料、導入事例など、IT導入の課題解決に役立つ資料を簡単に入手できます。

- リチウムイオン電池も終了か 40年眠っていた、充電を爆速化する「古くて新しい電池」って?:866th Lap

- AIに書かせたコードはどこが「危ない」? プロがガチ採点して分かったこと

- 「国家資格で食える」はもう古い? 5年分の調査で見る、AWS、セキュリティに続く“次の資格”

- AIアプリ開発「Dify」って結局何がすごいの? 機能、料金、ユースケースを徹底解説

- 「偽人事部」からのメールに要注意 だまされやすいタイトルとは

- PC高騰、いつまで続く? IDCアナリストに聞く値上げ時代の賢いPC調達術

- 極悪なウソつきはGeminiかGPTか? 4つのAIモデルをガチ対戦させてみた結果:865th Lap

- 正規認証が悪用される? Microsoft 365の権限を奪う「デバイスコードフィッシング」とは

- 情シスはなぜ忙殺される? 時間を奪う「計画外業務」の正体と対策

- ソフトバンクから8000人以上の情報漏えい、2026年版の10大脅威発表

図1 Windows Server 2008/2008 R2のサポート終了は2020年1月(出典:日本マイクロソフト)

図1 Windows Server 2008/2008 R2のサポート終了は2020年1月(出典:日本マイクロソフト) 図2 日本マイクロソフトが提案するサーバ移行の推奨シナリオと優遇措置(出典:日本マイクロソフト)

図2 日本マイクロソフトが提案するサーバ移行の推奨シナリオと優遇措置(出典:日本マイクロソフト) 図3 日本マイクロソフトは一定の条件を前提に2023年まで延長サポートを延長する(出典:日本マイクロソフト)

図3 日本マイクロソフトは一定の条件を前提に2023年まで延長サポートを延長する(出典:日本マイクロソフト) 図4 SaaSもオンプレミスも扱えるMicrosoft Azure Active Directory

図4 SaaSもオンプレミスも扱えるMicrosoft Azure Active Directory 図5 国産ERPアプリの例。ユーザーに先行してクラウド移行を実施し、SaaS版を供給する例もある(出典:OBC)

図5 国産ERPアプリの例。ユーザーに先行してクラウド移行を実施し、SaaS版を供給する例もある(出典:OBC)