時間外労働削減、3企業の事例で理解する「仕組み化」のアプローチ

いまや企業評価サイトでも重視される残業時間。へたをすると企業ブランドを損ねかねない問題だ。3企業の事例から、課題別に勤怠管理ルールを含む「仕組み」の作り方を見ていく。

企業評価サイトなどでも注目を集める「時間外労働時間削減」。取り組みの状況がランキングで評価されるほど、現在の就職・転職市場では重視される要素の一つだ。

時間外労働の削減は、働き方改革法などのルールへの対策だけでなく、社員のモチベーション維持やよりよい人材を集める際にも効果を発揮する。企業にとっては無駄な残業時間を把握して生産性を高める意識作りにも役立つだろう。

こうした取り組みを進める際は、スローガンやルールだけでなく、「仕組み」を作り上げて従業員の行動や意識付けを変える仕掛けが重要だ。

3つの勤怠管理あるあるをどう解決する?

本稿は1000社以上の企業で勤怠管理に起因する業務課題を解決してきたオービックビジネスコンサルタントの津吉 沙織里氏に、3つの実在する企業の事例を「症例」として取り上げ、真因と解決策(処方箋)を紹介してもらった。

- 症例1:従業員が申告する残業時間の真贋が分からない企業の勤怠管理事例

- 症例2:ダラダラ残業がまん延する納期遅延頻発企業の勤怠管理事例

- 症例3:「エースが体調不良で休職」まで働き過ぎに気付けない企業の勤怠管理事例

症例1:従業員が申告する残業時間の真贋が分からない企業

症例1は「残業時間の適正把握に不安、従業員が残業時間を把握できていない」という、ある製造業のケースだ。従業員数は約200人、本社の他、3カ所の工場を持つ。

従来の勤怠管理方法はどうだったかというと、始業時刻と終業時刻を紙の出勤簿で自己申告。勤怠締め日に出勤簿を回収してExcelで出勤時間や残業時間を計算。

紙の出勤簿、締め日以降にまとめて計算

この手法の問題点として、津吉氏は次の点を指摘する。

紙の出勤簿に自己申告制で管理していたために残業時間の記録の精度が疑わしいこと、次に毎日出勤簿に記入するのではなく、締め日近くにだいたいの就業時刻をまとめて記入する従業員がいても許容できてしまい、チェック機能がなかったこと。実態が把握できないだけでなく、実際よりも長い勤務時間を記入していないかどうかも疑わしかった。そもそも自己申告制は「労働時間の適正把握ガイドライン」(厚生労働省)で許されてはいるものの、例外的で客観性に欠けていることから会社側に問題意識があった。

この他、締め日の後でなければ残業時間が分からないため、そもそも従業員の残業に対する意識が低かったことも問題だ。現場では取引先からの要請に応じて業務を行う状況も見られ、いつまでも働いてしまう環境になっていた。

処方箋

ではこの状況をどう改善できるだろうか。

まずは職種や勤務場所が異なる従業員に合わせて、別々に客観的に始業、終業時間を記録できる仕組みを作った。具体的には次の通りだ(図1)。

- オフィス勤務で内勤の従業員:

出社時に必ず立ち上げる業務用PCでWebブラウザから始業、終業時刻を打刻する - オフィス勤務で外回りがある従業員:

営業用で利用するスマートフォンの専用アプリから始業、終業時刻を打刻する - 工場勤務の従業員:

始業時に身に着けるヘルメットにカメレオンコード(カラーコードによる認証技術)のシールを貼り付けておき、従業員が工場で着替える前にヘルメットのコードと顔を勤怠管理ツールを導入したカメラ搭載の端末(PCやタブレットなど)に向けて本人認証を行う。その時刻を記録する

この結果、オフィス内勤従業員、外回り中心の従業員、工場勤務の従業員の全てが始業時刻と終業時刻を誤りなく記録できるようになり、会社が労働時間を適正に把握できるようになった。

さらなる改善のヒント

津吉氏は「PCでは業務の開始と終了のタイミングで打刻でき、スマートフォンでは訪問先への到着と帰宅のタイミングでの打刻が可能で、しかも本当に先方に行っているかは位置情報で確認可能。また、今回利用したカラーコードは制服などに付けてもよいし、顔認証や生体認証機能はタブレット端末でも利用可能なので、店舗などに勤務する従業員も業務開始時点での打刻が簡単になり、他人による代理打刻も防げる」と説明した。

この事例ではPCで打刻時にログインすると、自分や部課の勤務実績が自動的に表示されるようにしており、部下全員が残業時間をチェックできる環境を用意した。これにより、本人も上司も就業時間を意識するようになり、もう1つの課題だった従業員が残業時間を意識していない問題についても解決に向かうことができたという。実際の状況を知ることで、本人がスケジュールを立てなおしたり、上司が早目の帰宅を促すといった、自発的な残業削減行動が起こせるようになった。

症例2:ダラダラ残業がまん延する

2つ目の症例は、いわゆる「ダラダラ残業」がまん延するソフトウェア開発業者のケースだ。従業員規模は150人程度の組織だ。残業申請は事後に行う状況が常態化、業務終了後速やかに打刻されているかが分からない状況だったという。

事後申請の仕組みで無駄な残業が増加

このケースでは、もともと入口に設置したタイムレコーダーを利用して打刻していたが、残業については紙の勤怠届け出書で事後申請する方式を採っていた。締め日に紙のタイムカードと勤怠届け出書を回収して手作業で出勤時間や残業時間を計算する状況だったという。

この企業では、残業時間は増えたものの納期遅延が発生、改善しない状況だったという。勤務実態としては残業が事後申請なので好きなだけ残業してよい環境であり、いくら残業しても仕事が終わらない従業員や意味もなく会社に残る従業員もいる状況だった。

処方箋

このケースは残業の事後申請が問題の原因の1つと考えられる。そこで、まずは次のようなルールを整備し、就業規則を改訂した。

- 残業が必要な場合はその日の15時までに上司に理由と残業の時間を申請する

- やむを得ず15時までに申請できなかった場合は、上司に相談の上、残業が必要かどうかを判断し、事後申請する

ここでは規則の改定と同時に、従業員が申請をしやすいように、勤怠管理ツールの機能を使ってPCやスマートフォンから申請できるようにし、「残業許可制」をシステム化している。

システム化に際しては、残業理由や予定時間の申請(入力)がないと、システム側が受け付けないようにしたことで、よくありがちな「残業許可制の形骸化」を回避。上司が必要と判断した以外の業務に関係のない残業はできない環境に変えることができた。

津吉氏は「残業許可制を徹底すればダラダラ残業防止ができる。残業の理由の明示すること、必要性を本人だけでなく上司も判断すること、予定時間を事前に決めることにより、自然に必要のない残業は減る」と述べた。

勤怠確認を徹底するためのツール利用

もう1つの課題である、退社後速やかに退社の打刻がされているかが分からないことだが、これに対しては、従業員の出退勤状況を、部門長や上司がPC上でリアルタイムに確認できる仕組みを利用することにした。残業申請をした従業員が申請通りの時間で帰宅しているか否かが分かるだけでなく、終業予定時刻になっても帰らない人に注意を促し、ルールを守らず残業する人には指導するといった、個別の対応が可能になる。これは残業を黙認しない職場風土の形成に役に立つ。

症例3:働き過ぎ社員に気付けない

3つ目の症例は働き過ぎ社員に気付けない従業員規模約300人の出版社のケースだ。体調不良による遅刻や早退などが生じないと過度な残業に気付けない状況で、特定の従業員に仕事が集中し、常に疲弊した状態で働いている状況だったという。

手作業の集計、「働き過ぎ」チェックが機能しない状況

ここでは自社開発システムを使い、PCで打刻する勤怠管理を行っていたが、残業は紙の勤怠届け出書で申請する方法だった。出勤時間や休憩時間、早退や遅刻時間などは自動計算していたが、残業時間はルール変更などで自動計算ができなくなった状況のままだったため、手作業で計算する常態だったという。

このケースの問題点は締め日を過ぎてからでないと当月の残業時間が分からず、過度な残業による健康面の問題に気付けなかった。またハイパフォーマーに仕事が集中し、過度な残業を招く傾向が見られた。

処方箋

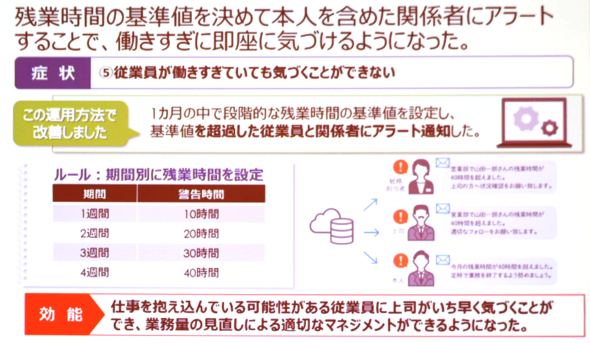

この場合の解決策はどういったものだろうか。まずは働き過ぎる従業員とその関係者に、残業時間の基準値超過をアラート通知する仕組みを作った。例えば1週間の残業時間が10時間を超えた時点、あるいは2週間の合計で20時間を超えた時点というようなタイミングで、本人にはその事実と「定時で業務を終える」ことを促すメールを送る。同時に総務担当者や上司に対しても「◯◯さんの残業時間が◯時間を超えた」旨を通知し、対応を促すメールを送信する。

これにより、本人や上司、あるいは総務担当者が過度の残業にいち早く気付ける状況を作った。業務量に偏りがあって特定の人に仕事が集中している場合は最初のアラートを受けた時点で、仕事の一部を他の労働時間に余裕のある従業員に肩代わりしてもらうなど、仕事の分配を考えることができる。適切なタイミングで業務量の調整をすることで、生産性を維持しながら過重労働を防止できることになる。

津吉氏は「この会社では残業時間を週に10時間といった細かい基準値(月に4段階)で段階的に管理するようにしたが、これはひと月の中でも時期によって業務量が偏る場合が多いことに配慮したルール。一般的には2段階くらいで基準値を設定する会社が多い」と補足した。

勤務間インターバル制度の導入

また、常に疲弊した状態の従業員がいる状況に対しては、休息時間を就業規則として定めるルール改正を行い、「勤務間インターバル制度」導入を実現した。「最低限の義務として8時間、健康管理指標として11時間の勤務間インターバル時間」を設けることとし、「11時間のインターバルを月6日以上とれない従業員には面談を行う」ことを定めた。夜間に及ぶ残業を行った従業員で、ルール化されたインターバルが取れない場合には翌日の始業時間を繰り下げ、ルールの範囲内のインターバルを必ず取らせる制度にした。さらに勤怠管理ツール上でインターバルが確保できなかった従業員を自動的にリストアップし、通知が関係者にメール送信されるようにした。

津吉氏は「勤務間インターバル制度は休息を取る制度というより、始業時間をフレキシブルに動かして労働時間を短縮できる制度として考えて運用することで残業時間の削減につながる」と述べた。

以上3つの症例とそれぞれの処方箋をみてきた。各課題に対する対処法は次の表のようにまとめられるだろう。 会社によって症状が違い、処方箋も異なる。冒頭の「症状」に当てはまる状況が自社にあれば、今あるツールと仕組みを見直してみてほしい。

| 症状 | 解決法 |

|---|---|

| 労働時間を適正に把握できているか不安がある | 働き方に合った適正な労働時間の把握 |

| 従業員が自身の残業時間を把握できていない | 毎日の残業チェック |

| 残業の申請は事後申請が当たり前だ | 残業許可制の徹底 |

| 業務終了後速やかに退社の打刻がされているか分からない | 打刻状況のリアルタイム把握 |

| 従業員が働き過ぎていても気付くことができない | 一定ラインでの残業アラート |

| 常に疲労した状態で働いている従業員がいる | 勤務間インターバルの確保 |

本稿はOBC主催「奉行クラウドフォーラム2018」(10月12日)での津吉沙織里氏の講演を基に編集部が再構成している。

関連記事

ワークスタイル変革と勤怠管理システムの導入状況(2017年)/前編

ワークスタイル変革と勤怠管理システムの導入状況(2017年)/前編

キーマンズネット会員430人を対象にアンケート調査を実施した。自社の働き方と勤怠管理の連動性など働き方変革に乗り出す企業の実態が明らかになった。 勤怠管理システムの導入状況(2018年)/前編

勤怠管理システムの導入状況(2018年)/前編

308人を対象に勤怠管理システムの導入状況を聞いた。勤怠管理システムの導入状況と勤怠管理システムに関する不満などを聞いたところ、現場から怒りの声が寄せられた。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製品カタログや技術資料、導入事例など、IT導入の課題解決に役立つ資料を簡単に入手できます。

- リチウム電池も終了か 40年眠っていた、充電を爆速化する「古くて新しい電池」って?:866th Lap

- AIに書かせたコードはどこが「危ない」? プロがガチ採点して分かったこと

- 「国家資格で食える」はもう古い? 5年分の調査で見る、AWS、セキュリティに続く“次の資格”

- AIアプリ開発「Dify」って結局何がすごいの? 機能、料金、ユースケースを徹底解説

- 正規認証が悪用される? Microsoft 365の権限を奪う「デバイスコードフィッシング」とは

- 資生堂や小田急リゾーツが不正アクセスを受ける、新電力も

- 極悪なウソつきはGeminiかGPTか? 4つのAIモデルをガチ対戦させてみた結果:865th Lap

- 大企業がこぞって使うM365 CopilotとChatGPT、業務への貢献度は? 生成AI利用状況を徹底調査

- ランサムウェア対策、何から始める? 悩める中小企業を救うIPAの"神ツール"

- 情シスはなぜ忙殺される? 時間を奪う「計画外業務」の正体と対策

オービックビジネスコンサルタント 津吉 沙織里氏

オービックビジネスコンサルタント 津吉 沙織里氏